历史领域对中国古代“封建制”的起始是有争议的,教科书是以秦王朝开始到清朝灭亡视为整个封建时代,但历史学者将“封建时代”向前推,认为“封建时代”起于战国,或者春秋,甚至西周。

有如此多的异议,最核心的原因对“封建”的定义来自西方,而中国历史太过特殊,西方历史无法找到相对应的。

以“封建制”举例。

封建制最直接的表述是“封邦建国”,西方的封建制,大贵族划一片土地与百姓奴隶给小贵族,换取的小贵族效忠大贵族;小贵族将自己得到的土地划给下面的骑士,换取骑士的效忠。

与西方封建制定义相类似的是西周的分封制,西周分封众诸侯,划分土地,拨给军队与“百姓(贵族)”奴隶用以建国;诸侯建国后,又分给土地与百姓给庶子,让他们成为诸侯国内的“小国家”,也就是士,所以士立家。

东西封建制最大的不同点在于,西方封建制下级只效忠上级,而西周封建制所有诸侯除效忠上级外,还效忠周天子。东西方封建制度最大的相同点,用现代语言表述,即中西方“封建社会”都是“联邦式”社会结构,换句话讲位于周天子下的诸侯国是有一定独立性,且并不是百分之分“服从”周天子,比如周宣王爱鲁武公少子戏,废长子公子括强立他为鲁国继任者(鲁懿公),结果鲁懿公九年(前807年),公子括的儿子伯御与鲁人攻击弑杀鲁懿公,而立伯御为鲁君,是为鲁废公。鲁国已经本地化运行,外部的强行干预必然遭遇反弹,这就是独立性的特征,这是不以人的意志为转移的。

但西周封建制走到春秋战国时,出现明显“变异”,士大夫的“家”取代“国(联邦式政权)”。至此以后无论是秦朝汉朝还是清朝,它们都是家族式政权,只能代表某一姓,刘氏王朝,李氏王朝等,并不能代表整个天下,这些家族式政权的灭亡不能用“亡天下”描述。

官分“文武”从秦朝到清朝都是“家族式”政权,对家族性政权而言,“税”就是“田租”,天下都是皇帝一家的,所有百姓都是皇帝的佃户,但百姓不是傻子,必定千方百计的不交粮,为了逼百姓交粮,就需要二套系统,一是军队,二是文官。不交“保护费”就用黑社会用暴力处理,但皇帝一般不会运用军队收“税”,因为动用军队成本太高,不光军队要花钱,百姓还极可能跑山里藏起来,如此就需要文官系统收“田租”。

宰相

之前写商朝官制与周朝官制,商周王室只垄断“祭祀权”,对于“军政大权”是可以与异姓分享的,比如姜太公。春秋战国之变,“官分文武、君之二术。”军权与行政分离,出现武将与文官。

文官之首为“宰相”,而“宰相”的源头为士大夫的“宰”。“宰”作为官名,甲骨文就已出现了,春秋时代某些国家,已有总领百官的冢宰、太宰,也有助卿、大夫总管一家一邑事务的家宰和邑宰。

春秋时期,士大夫去各诸侯国的国都任职,为君主服务,家里的封邑就要委托“士”管理,此“士”一般并无封地封邑,但有才能,为活下去只得去“大夫”家打工,这就是“家宰”。

相应的大夫会给家宰工资,如划分一片地,地上的粮食就是家宰的工资,这称为“禄田”,或者干脆给粮食给钱。比如孔子在鲁国担任大司寇时的年薪为六万斗粟米。

春秋战国之变,就是士大夫之家取代“国”,赵韩魏三家的“宰”由此向上升级,成为“宰相”,齐国也是类似。楚国也受春秋战国之变,但“令尹”职称没变,职权中的“军权”被分给了司马。

秦国受三晋的影响,置相比较晚,秦孝公时,商鞅由魏入秦,始为左庶长,后升大良造,并未称相,但是他的地位相当于三晋的相邦,所以史称“商鞅相秦”。最早记载的秦相是秦惠文君十年(前 328年),以张仪为相,秦武王二年(前309年),初置丞相,并分左、右。樗里疾、甘茂就是秦最早的左右丞相。

将军(兵符制度)

西周时期的军队由贵族组成,开战前才大量召集,战后则遣散回封地,所以西周时期是没有大量的常备军队的,自然也没有专业的“将军”。

春秋战国之际,文武分离,常备军(职业军队)出现,领兵作战的“将军”一职就十分重要。

最初秦国武职最高官位为大良造,例如白起,初为左庶长,继升为左更,再升为国尉,最后升为大良造。在秦国设丞相以后,大良造便成了高于国尉的武官。后来秦国不设大良造,国尉便成为中央最高的军事长官。秦国在统一全国后以太尉掌管全国军事,便是沿袭国尉这个职官而来的。

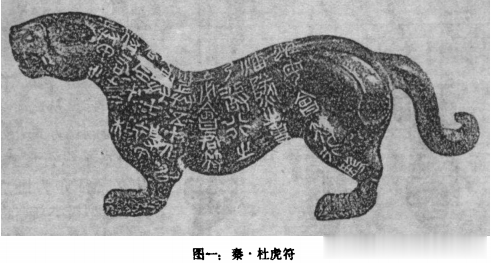

又因“军权”异常重要,打仗时皇帝可以将军队交给将军率领,但和平时就不行,所以出现“兵符”制度。兵符,亦称甲兵之符或虎符,其状为伏虎形,一分为二,以样相合,上有铭文,右半存君主处,右半颁发给将领。凡调动军队50人以上,必须有玉符会合将领左半符,并以文书指令为准。

1973年在西安郊区北沉村出土的杜虎符。铭文为:“兵甲之符,右在君,左在杜(杜是地名,古代秦国杜县)。凡兴兵被甲,用兵五十人以上,必会君符,乃敢行之。燔(上队下火)之事,虽毋会符,行殹(也)。

虎符,并不只有一枚,皇帝针对各地调兵,会制作若干虎符,调那里的兵就取那里的符。上图中的杜虎符就是地方重要军事长官的虎符之一。

文官制度春秋战国制度之变,君主削去大贵族的封地与爵位,并“聘用”有才能的“士”为自己治理国家,相应的君主会给“官员”一定的待遇,这些待遇的标准通常以“粮食”多少而定,比如秦汉时间高官普遍为“二千石”。

这就是俸禄制度。

君主为防止官员们偷懒不干活,还搞出了“上计制度”,类似绩效考核制度。

按规定,当时中央重要官吏和地方首长,都必须把一年赋税的收入预算数字写在木“券”上,送到国君那里。国君把券剖为两半,由国君执右券,臣下执左券。这样,国君可以操右券来责成臣下。到了年终,臣下必须到国君那里去报核,这个报核就是所谓“上计制度”。

“上计”就是朝廷最忙碌的时刻,战国时期上计一般由国君负责,丞相协助,秦汉时期上计就由丞相负责,如果考核成绩不佳,便可当场收玺免官。

春秋后期已建立“玺印制度”,“玺”就是官员的凭证,与“兵符制度”差不多,只不过兵符对应军队,玺印对应民政。战国时,无论下达命令或来往公文,都必须用玺来封泥(即在封简牍时盖上玺印的方块泥记,其作用和后来的火漆印差不多),作为凭信,否则便不能生效。

如公元前238年,秦国长信君嫪毒作乱,想征发县卒和卫卒,就是伪造了国王的御玺和太后的玺来行文征发的。

玺印上还带有一条带子,这称为“绶”,绶与印有不同颜色代表不同等级,印绶按等级可分为金印綟绶、金印紫绶、银印青绶、铜印黑绶及黄绶。且印绶通常由官员随身携带。

俸禄,上计,玺印,就是文官制的核心制度,这三条的内核一直没变,都在向后沿用。文官制的第四条核心就是选拔人才制度,这个变化很大,比如西汉的察举制,孝廉制,九品中人制,科举制等等。

这四种制度的建立,使得一整套官僚机构能够层层控制,集中权力于国君手中,形成中央集权的国家机构。秦汉以后,封建王朝所用的官僚制度,便是沿袭战国时代的制度而加以发展的。