他跨越了两个世纪,2025年10月18日,这位103岁的科学巨匠永远离开了我们。

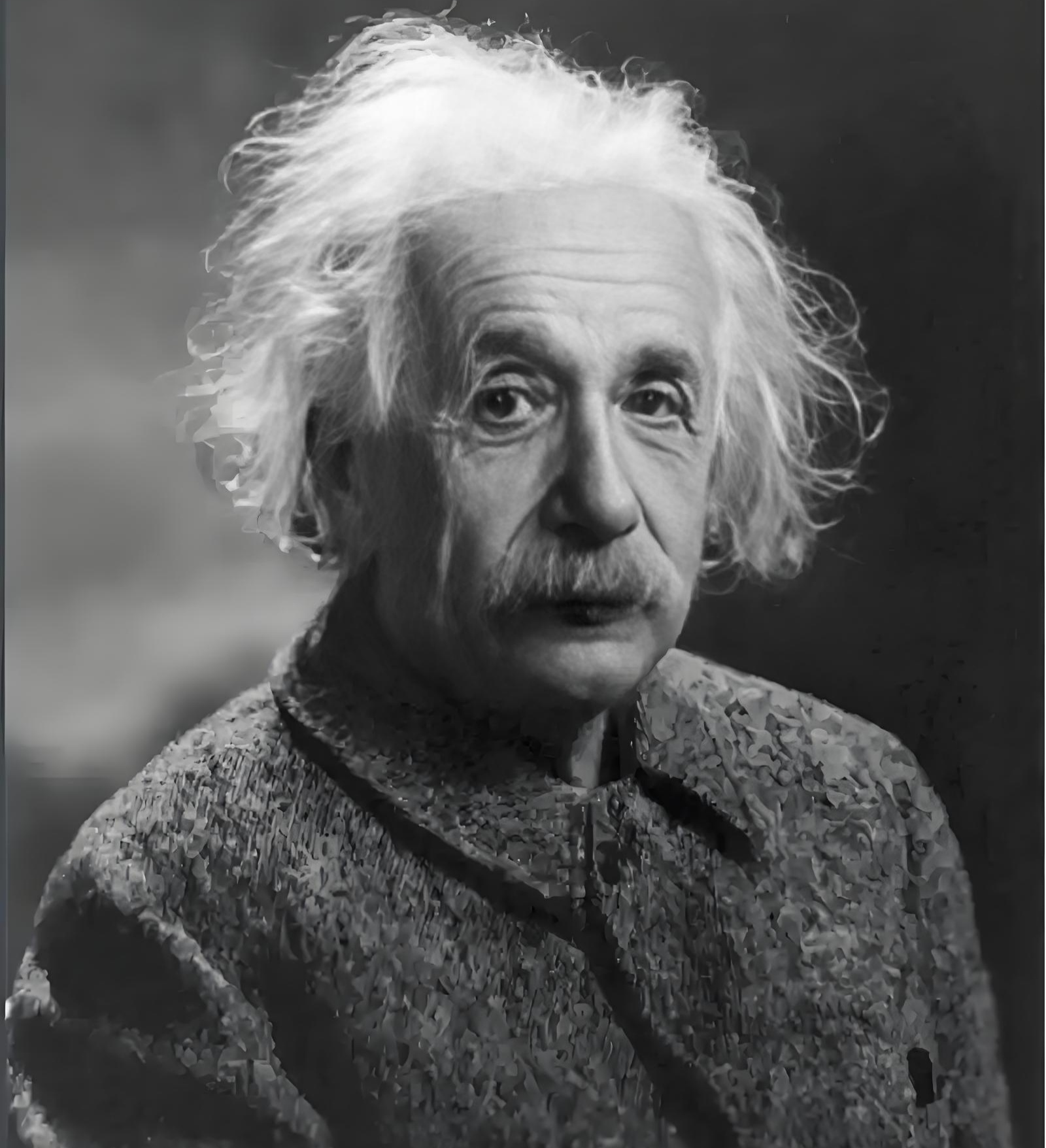

他破解的宇宙密码能和爱因斯坦的相对论并肩,他架起的桥梁让中国科学重新拥抱世界,他百岁高龄还在给大一新生讲课,甚至有人说他"改变了中国人看自己的眼光"。这个人,就是杨振宁。

提到他,很多人会想起"宇称不守恒""杨-米尔斯理论"这些听起来像天书的词,可你知道吗?这些看似高深的发现,其实藏着咱们生活里的朴素道理。他到底是怎么用智慧撬动物理世界的?又为何说他是"为中国燃灯"的人?今天咱们就掰开揉碎了说,保证国人都能读懂这位科学巨匠的一生。

少年底色:清华园里埋下的种子1929年的清华园,常常能看到一个小男孩慢悠悠地从家走向成志学校。几百米的路,他能走二十多分钟——一会儿蹲下来看蚂蚁搬家,一会儿追着蝴蝶观察翅膀纹路,一点都不着急。这个孩子就是7岁的杨振宁,他的父亲杨武之是清华大学数学系的教授,一家人就住在校园里的教员宿舍。

杨武之早就发现儿子对数学有天赋,书架上的外文数学书,小杨振宁翻得比课本还勤。可每当儿子追着问"这公式啥意思",杨武之总说"慢慢来,不要着急",从不直接讲解。不仅不教数学,1934年夏天,他还特意请了位历史系大学生,给12岁的杨振宁补《孟子》,一补就是两个暑假。

放到现在,这操作简直让人费解——明明能趁早培养"数学神童",为啥偏要花时间背古文?但恰恰是这种"慢教育",给了杨振宁一生受用的底色。多年后他回忆:"当时不懂《孟子》里的深意,可那些关于'仁义'和'担当'的话,慢慢融进了我的价值观里。"12岁那年,他甚至当着家人的面说"将来要拿诺贝尔奖",杨武之没觉得狂妄,反而在他的照片上写下"振宁似有异禀"的断言 。

1938年,抗战烽火中,16岁的杨振宁考上了西南联大。

那时的联大条件差得离谱:教室是茅草屋顶,下雨时雨声比老师讲课声还大,坐的是土坯垒的凳子,吃的是掺着沙子的米饭。但是,这里却藏着中国最顶尖的学者——叶企孙、吴有训、吴大猷……群星璀璨的师资队伍,让杨振宁真正走进了物理学的世界。

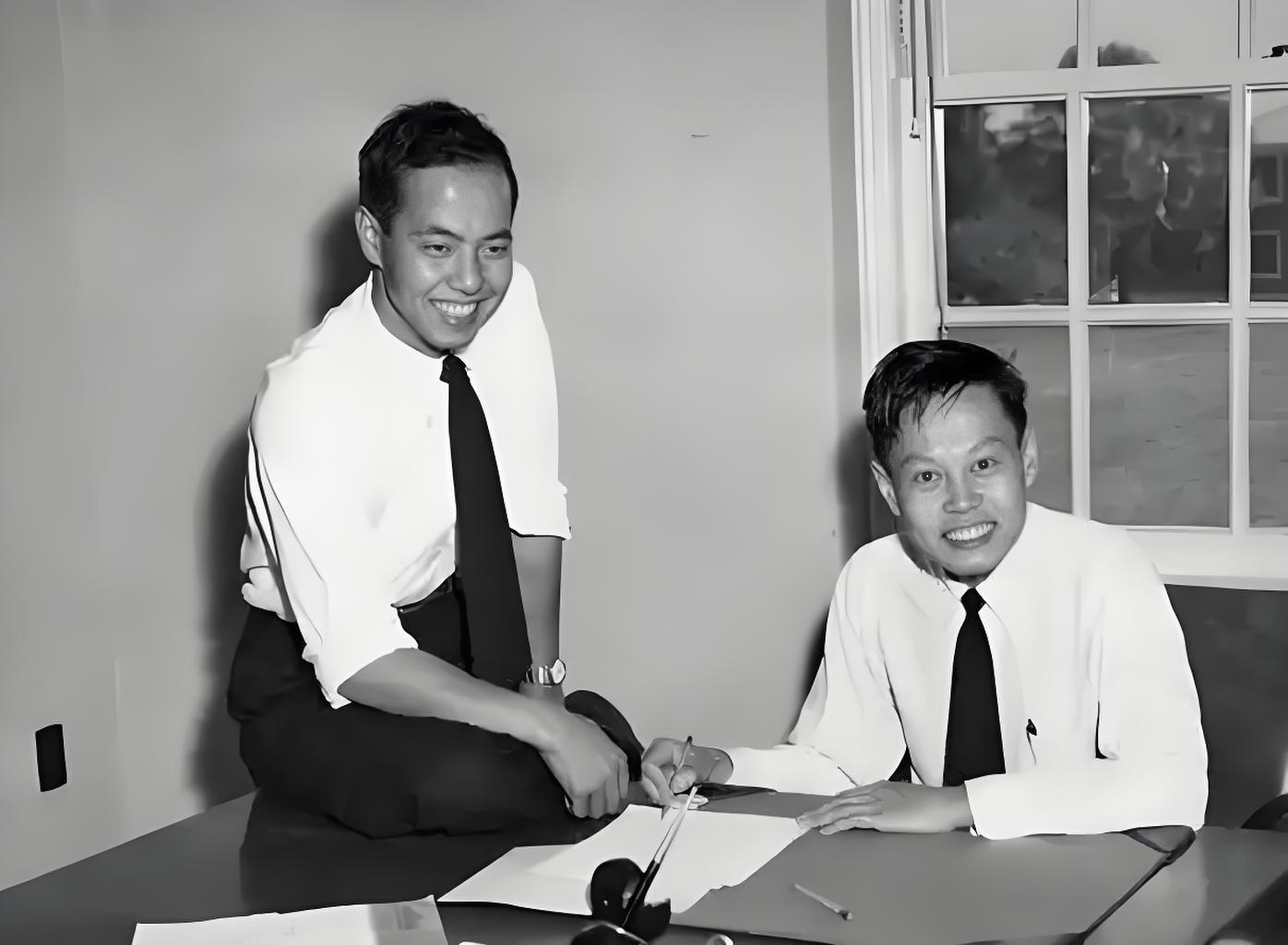

吴大猷教授的对称性分析课,让他第一次感受到物理之美;父亲杨武之则开始教他群论、集合论,还和他一起读《数学名人传》。同学许渊冲回忆:"杨振宁那时候眉清目秀,眼睛里有光,物理考100分,微积分99分,连英文都是第一。"在联大的七年,杨振宁不仅学到了知识,更培养出了做学问的"品味"——知道哪些问题值得钻研,哪些方向有未来。这种品味,可比单纯的分数重要多了。

1945年,23岁的杨振宁带着父亲"有生应感国恩宏"的嘱托,登上了赴美留学的轮船。临行前他对朋友说:"我总得回中国去,中国需要实验物理,所以我要做这方面的工作。"谁也没想到,这个立志报国的年轻人,即将在物理世界掀起一场革命。

学术惊雷:打破"天条"的东方智者在20世纪50年代的物理学界,有个公认的"天条"——宇称守恒。简单说,就是物理规律像照镜子一样绝对对称:你扔苹果会落地,镜子里的苹果也该落地;左手做的实验,右手镜像做一遍,结果肯定一样。凡是学物理的人,都把这个当成理所当然,没人敢质疑。

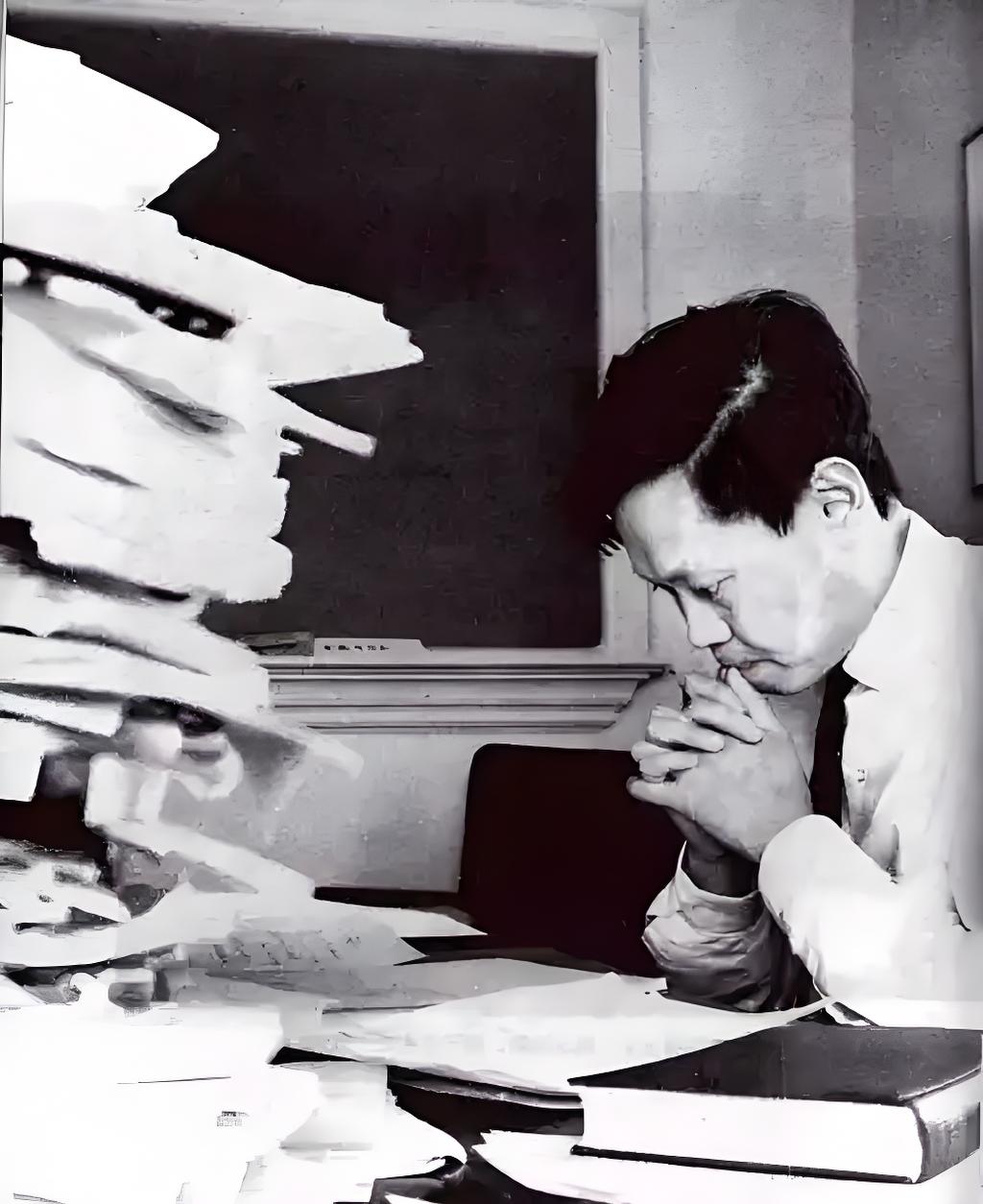

可到了1956年,"θ-τ之谜"难住了全世界物理学家:两种质量、寿命完全相同的粒子,衰变时的表现却不一样。就好比两个长得一模一样、年龄相同的人,一个跑步一个走路,这太不合常理了。当时34岁的杨振宁和李政道盯着这个矛盾不放,越研究越觉得不对劲。

"会不会在弱相互作用里,宇称其实是不守恒的?"这个念头一冒出来,简直是在挑战整个物理学界。很多知名学者公开反对,说他们异想天开。但是杨振宁和李政道没有退缩,他们翻阅了几百篇实验论文,发现之前的实验根本没在"弱相互作用"里验证过宇称守恒,这就是关键的破绽!

他们很快设计了验证方案,找到物理学家吴健雄帮忙做实验。1957年初,实验结果出来了:低温下的钴60衰变时,发出的电子总是偏向一个方向,而镜子里的"钴60"发出的电子却朝向相反方向。这就像你拍篮球,现实中球会落地,镜子里的球却往天上飞一样离谱!

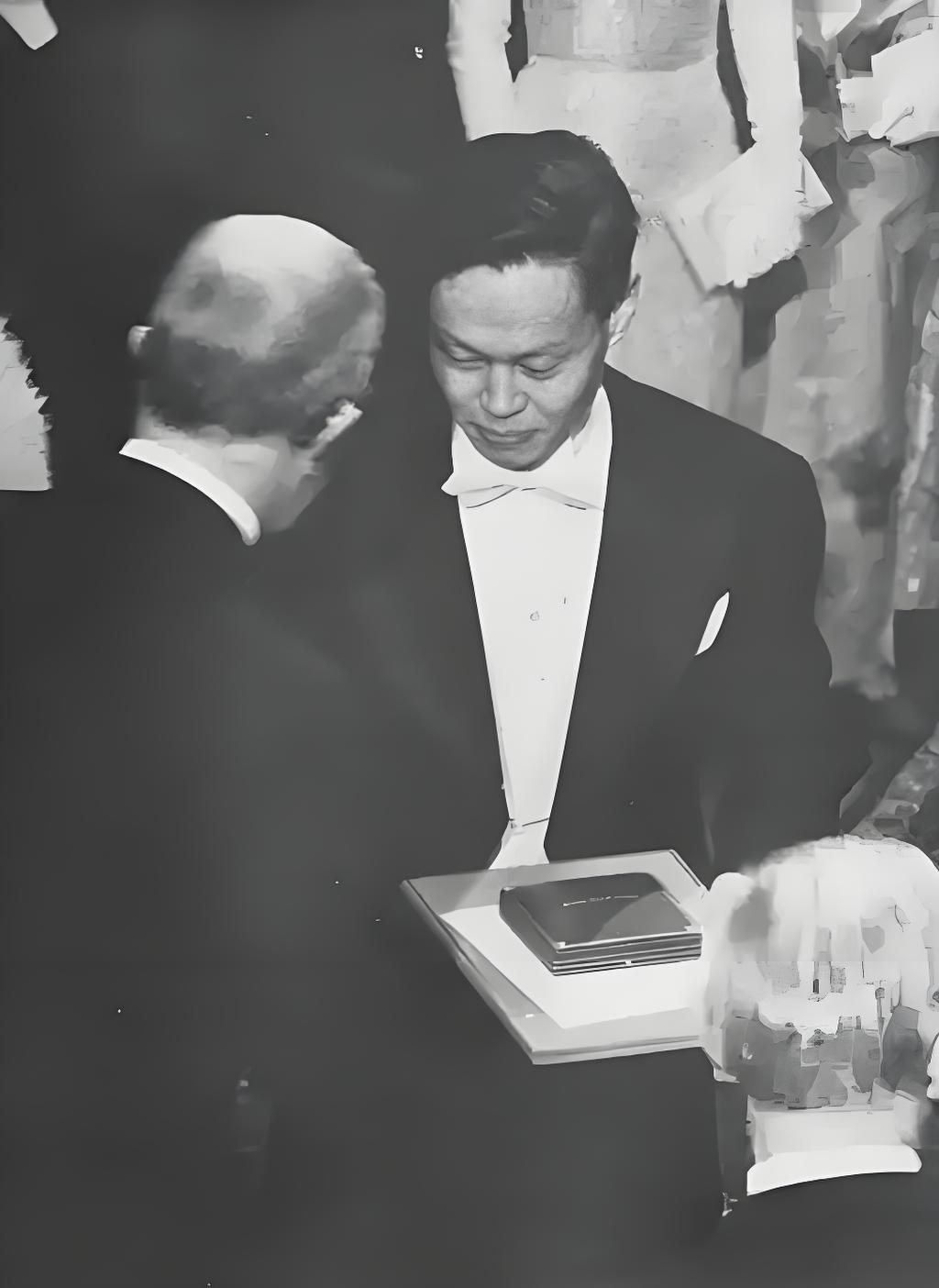

这个发现一公布,整个物理学界都炸了锅。更重要的是,它彻底改写了人类对宇宙的认知——如果宇宙完全对称,物质和反物质早就相互抵消了,根本不会有星系、地球,更不会有我们。当年12月,35岁的杨振宁站上了诺贝尔领奖台,他在致辞里特意说:"我为自己的中国血统和背景而感到骄傲"。这不仅是个人的荣耀,更是第一次向世界证明,中国人能做出顶尖的科学成就。

但你知道吗?这个诺奖级的发现,在杨振宁的成就里还不算最牛的。真正让他成为"物理巨匠"的,是1954年和米尔斯提出的"杨-米尔斯规范场论"。这个理论有多重要?美国富兰克林学会直接把它和牛顿、麦克斯韦、爱因斯坦的成就相提并论,说它"重新定义了物理学的发展" 。

可能你听着头疼,咱们打个比方:宇宙里有电磁力、强相互作用力、弱相互作用力这些"看不见的力量",就好比城市里的公路、铁路、航空等交通网络。以前科学家觉得这些"网络"各管各的,互不相干。但是杨振宁发现,这些看似独立的"交通系统",其实都遵循同一个"顶层设计"——对称性支配力量。

进一步理解就是,就好比城市规划时,先确定道路的对称布局,再铺设水管、电线,宇宙的基本作用力也是由更深层的对称性决定的。换句话说,杨-米尔斯理论就是宇宙的"操作系统",后来发现的夸克、希格斯玻色子等,都是在这个系统上运行的"软件"。拥有这个理论就够了吗?不,它还催生了多个诺贝尔奖,堪称"诺奖孵化器"。

刚开始,这个理论没人看好,因为它预言了一种"无质量的带电粒子",当时谁也没见过。但是杨振宁坚信自己的判断,他说:"数学的美感不会骗我"。后来随着"对称性破缺"等概念的补充,这个理论果然发展成了"粒子物理标准模型",成功统一了除引力外的所有基本作用力。我敢肯定,就算再过一百年,这个理论还会是物理学的核心。

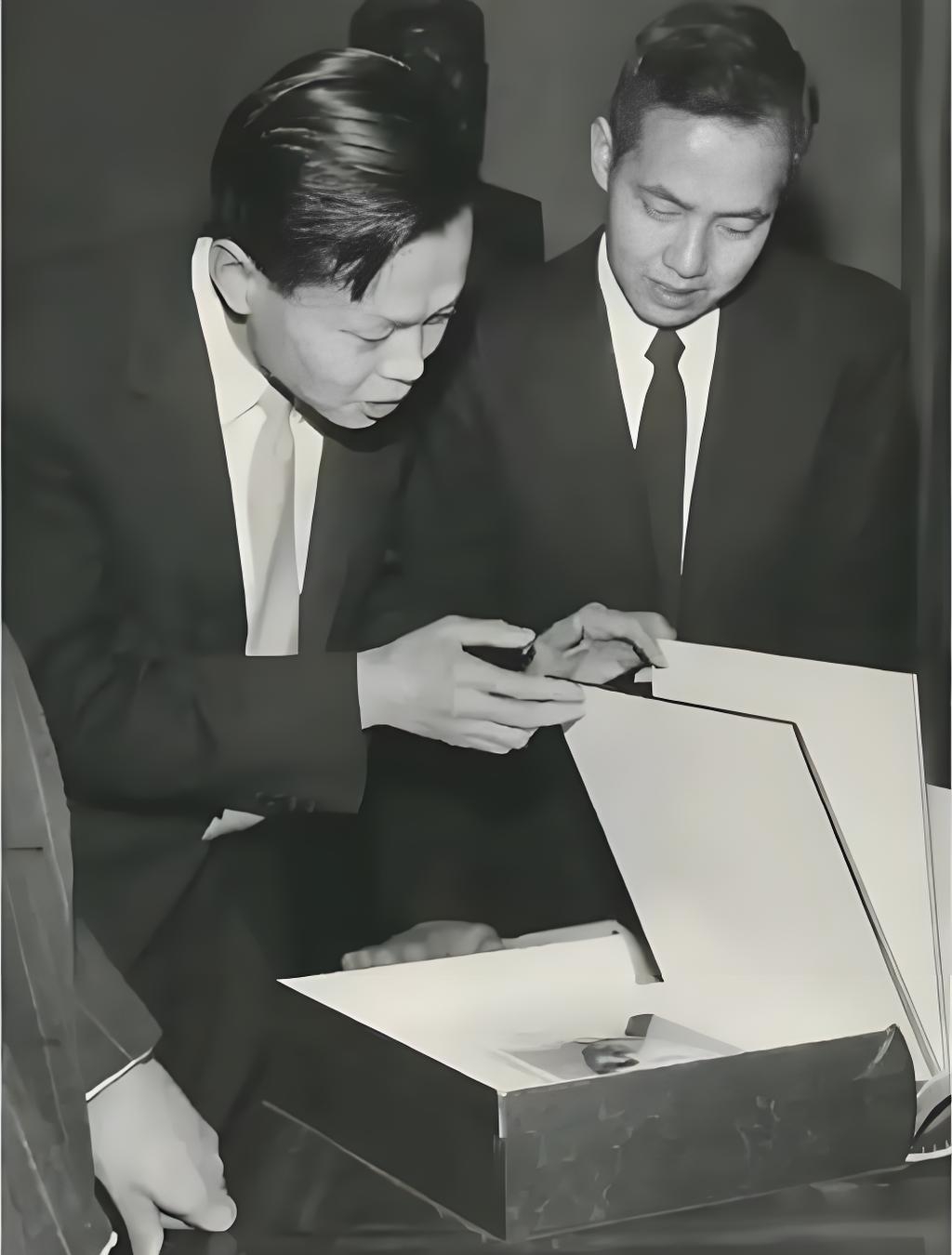

破冰之旅:隔着山海的家国心1971年,中美关系还处在冰封期,美国护照上明确写着"不准去中国"。可杨振宁在报纸一个不起眼的角落看到,美国政府悄悄取消了对中国的旅行限制。他立刻坐不住了——这不仅是探亲的机会,更是看看阔别26年的祖国的机会。

要回国谈何容易!作为国际知名科学家,他的一举一动都备受关注。杨振宁先告诉了纽约州立大学石溪分校的校长,得到支持后,又正式通知美国政府。对方只说"同意探亲,但不帮办签证"。好在国内很快回应,让他去法国的中国大使馆办理。1971年7月15日,杨振宁从纽约飞到巴黎,拿到签证后立刻登上了飞往上海的飞机,成为美国对华解禁后首个回国的华裔科学家 。

这次"破冰之旅",他停留了近一个月。在北京,他见到了少年时的好友邓稼先,两人久别重逢,有说不完的话。但杨振宁心里藏着个疑问,当时美国报纸总说中国原子弹是靠美国人帮忙造的,他一直想求证。直到临走时,在飞机悬梯旁,他终于忍不住问:"中国的原子弹是不是有美国人帮助研制?"

邓稼先参与核武器研制,要遵守保密纪律,只能把问题上报中央。周恩来总理亲自批示:"可以告诉杨振宁,全部是中国人自己研制的"。邓稼先立刻写了长信,派专人送到上海的饯行晚宴上。杨振宁拆开信一看,眼泪瞬间就下来了,他只好躲到洗手间里平复情绪。后来他回忆:"这是灵魂深处的震荡,压抑了几十年的屈辱感彻底爆发了——原来中国人真的能靠自己做成惊天动地的大事!"

回到美国后,杨振宁马不停蹄地在康奈尔大学、纽约州立大学做演讲,正面介绍新中国的建设成就,每场演讲都人山人海。林家翘等华裔学者说,正是受他的启示,才决定回国看看。周培源先生后来评价:"杨振宁是架起中美科学家友谊桥梁的第一人"。

不仅如此,他还向邓小平建议派遣留学生赴美,并在1980年成立"对华教育交流委员会",资助了近百名中国学者深造,亲自推荐的学者超过1200人。这些人后来大多成为中国科研的中坚力量,就像他播下的种子,慢慢长成了森林。有人问他图啥,他说:"我血管里流的是中华文化的血液,祖国需要人才,我不能不管"。

筑巢育英:清华园里的"点灯人"1996年,杨振宁接到了清华大学的邀请,请他协助创建高等研究中心。他想都没想就答应了:"我从小在清华长大,这个要求我必然答应"。75岁的他,把这件事当成了"这辈子最后一件值得做的事情" 。

要建世界级的研究中心,钱和人是关键。杨振宁二话不说,捐献了自己的100万美元积蓄,还把美国的一栋房产捐给了清华。为了募集更多资金,他四处奔走,在香港和美国注册基金会,最终筹到了超过1500万美元。更让人动容的是,他回清华工作的前几年,一分钱年薪都不领,完全是义务奉献。

引进人才时,他更是"三顾茅庐"的劲头。图灵奖得主姚期智本来在普林斯顿大学做得风生水起,杨振宁先后找他谈了十几次,不仅讲清华的发展规划,更聊中国科技的未来。姚期智后来回忆:"杨先生的诚意让我无法拒绝,他让我看到了回国做事业的可能"。密码学专家王小云、力学大师林家翘等顶尖学者,都是被他这样打动而来的。

在杨振宁的坚持下,清华高等研究中心从一开始就定下了"学术为先"的规矩。他的关门弟子翟荟说:"讨论引进谁、做什么研究,唯一的标准就是'是否有利于学术发展',没有项目、经费这些乱七八糟的考量"。就好比盖房子先打地基,杨振宁把"做真学问"的根基扎得无比牢固。

2003年,81岁的杨振宁干脆把家搬到了清华园,给住所取名"归根居",还写了首诗:"学子凌云志,我当指路松"。更让人震惊的是,第二年秋天,82岁的他主动提出给清华大一新生讲《大学物理》。要知道,当时很多知名教授都不愿教基础课,可他每周准时登台,手写讲义,每次两个45分钟的课,课间5分钟还在解答学生问题。

有学生回忆:"杨先生上课特别亲切,穿着格子衬衫,一点架子都没有。他不讲复杂公式,反而会说'这个规律就像咱们排队,插队肯定行不通'。"他教的不只是物理知识,更是"做学问的味道"——就好比老木匠带徒弟,不仅教凿子怎么用,更教怎么选木料、看纹路。他常跟学生说"宁拙毋巧,宁朴毋华",做学问刚开始不要取巧,老老实实地弄熟了,才能谈到巧。

90多岁时,他还每天清晨去清华科学馆查资料、和后辈交流,那里曾是他父亲杨武之的办公室。99岁时,他把2000余件手稿、书信无偿捐赠给清华,其中包括和爱因斯坦的通信、诺贝尔领奖台的发言稿。直到生命最后几年,他的办公室里还挂着"仰观宇宙之大,俯察粒子之微"的对联,每天都在思考科学问题。

除了教书,他还帮中山大学、南开大学设立理论物理机构,推动引进《科学美国人》中文版,让普通读者也能接触前沿科技;设立"吴健雄物理奖",激励年轻人投身科研。潘建伟院士就曾说:"杨先生的成就让我们相信,中国人也有聪明的脑袋,可以做很好的科学" 。

精神丰碑:跨越百年的"共同途"2015年,93岁的杨振宁做了一个重要决定:放弃美国国籍,转为中国科学院院士。很多人不知道,当年加入美国国籍时,他"考虑了很久,是个很痛苦的决定",父亲直到临终都没能完全原谅他。这份家国情怀,从少年时父亲的教诲,到1971年的破冰之旅,再到晚年的归根守土,贯穿了他的一生。

2021年,杨振宁百岁华诞那天,在清华的学术研讨会上,他对着台下的众人,也对着远在天国的邓稼先,动情地说:"稼先,我懂你'共同途'的意思,这50年我没辜负你的瞩望"。

这句话背后,是一段跨越生死的约定。1971年两人重逢后,邓稼先曾给杨振宁写过一封信,末尾写着"但愿人长久,千里共同途"。那时的他们,一个在海外钻研理论物理,一个在国内隐姓埋名搞核武器,但心里都装着报国的初心。50年后,杨振宁用一生的行动兑现了这份约定。

杨振宁的一生,完美融合了西方科学精神和中国文化根脉。弗里曼·戴森评价他:"对西方科学的杰出思维传统和中国祖先的杰出文化传统同样崇敬"。他的治学格言"宁拙毋巧,宁朴毋华",既是科学态度,也是中国文人的风骨。

有人问他,基础研究投入大、见效慢,值得吗?他坚定地说:"革命性突破从来都来源于少数个体的智慧,电磁理论、青霉素这些伟大发现,都不是大工程做出来的"。他始终提醒国家,既要追应用技术,更要留足空间给基础研究,这才是长远发展的根基。

结语:2025年10月18日,这位103岁的科学巨匠永远离开了我们。但他留下的,不仅是破解宇宙的理论密码,更是照亮科学之路的精神火炬。清华园里,他教过的学生正在延续他的研究;中国的科研机构里,他引进的人才正在攻克难关;无数年轻人因为他的故事,立下了投身科学的志向。

讲到这里,你是不是对杨振宁有了更真切的认识?他是破解宇宙奥秘的物理学家,是架起中外桥梁的破冰者,是培育后辈的教书先生,更是心怀家国的中国人。他用一生证明:科学无国界,但科学家有祖国;真理虽抽象,但赤忱最动人。

那么在你心里,杨振宁最让你敬佩的是哪一点?是他敢于挑战权威的科学勇气,是他深耕教育的育人情怀,还是他始终不变的家国初心?评论区留下你的想法。