在工程建设与矿山开采向深部推进的背景下,深竖井在长大隧道中的应用愈发广泛。建井期间,竖井面临的淹井与井壁坍方风险极大,尤其是穿越软弱破碎围岩且地下水发育地段,不仅围岩自稳能力弱、坍塌风险高,有限的抽排水能力还可能导致淹井事故,严重威胁人员安全与工程进度。因此,竖井超前地质预报的核心目标明确为探明工作面前方围岩完整程度与地下水发育情况,为风险防控提供关键依据。

一、竖井施工工艺与特性

(一)核心施工流程

竖井施工采用 “一掘一砌” 模式,具体流程如下:

钻孔爆破:使用 6 臂伞钻垂直向下钻孔,炮眼深度通常为 4.8m,装药爆破后,通过两台中心回转抓岩机将碴石装入吊桶,运至井外。混凝土浇筑:出碴完成后,下放并定位滑模,进行混凝土浇筑,一般段高 3.6m。混凝土由拌合站搅拌,经 3m³ 底卸式吊桶运至吊盘,再通过吊盘上的溜灰管注入模板。

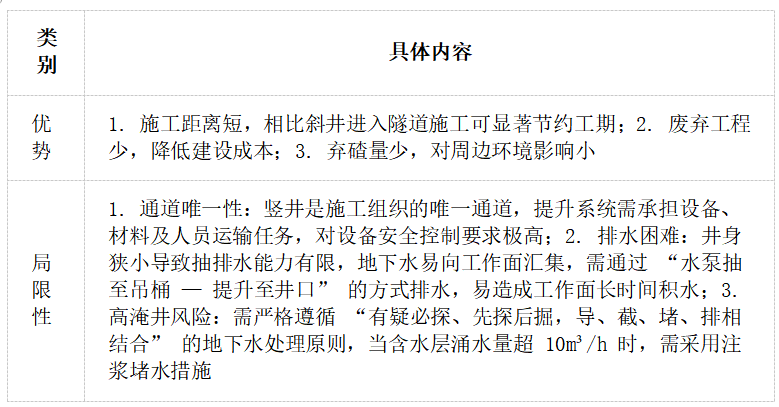

(二)施工优势与局限性

二、六种超前地质预报物探法技术参数与适用性评价

通过对常用地下水预测物探方法的适用条件分析,结合科研院校调研结果,现将六种竖井超前地质预报物探法的观测系统布置与适用性评价整理如下:

(一)TSP 法

观测系统布置:从井底向井口方向,按 1.5m 间距布设 24 个炮孔(孔深 1.5m)以激发震源;在距离最后一个炮孔 15-20m 的井壁对称两侧,各设置 1 个接收孔(孔深 2m)接收地震波。

适用性评价:受竖井断面狭小限制,TSP 系统布置难度大,装药与放炮激发的可操作性极低;预估单次实施时间需 8 小时以上,会严重影响施工进度,适用性差。

(二)地质雷达法

观测系统布置:在井底布置 2-4 条测线,且需提前平整井底;因铁磁性物质会大幅衰减电磁波,需迁移现场施工机械,并抽干井底积水,确保数据可靠性。

适用性评价:“井底无积水” 与 “迁移施工机械” 的要求在现场难以实现;同时,受场地限制,100M 天线在井内的可操作空间极小,实用性不足。

(三)瞬变电磁法

观测系统布置:与地质雷达法要求一致,需抽干井底积水、迁移施工机械,避免信号干扰。

适用性评价:除需满足 “无积水、移机械” 的苛刻条件外,受竖井空间限制,瞬变电磁的发射线圈与接收线圈在竖向摆放困难,操作不便且存在安全隐患,不适合竖井场景。

(四)高分辨直流电法

观测系统布置:通过供电电极在围岩中建立全空间稳定电场,因此需抽干井底积水、迁移施工机械,排除信号干扰。

适用性评价:场地狭小导致电极布置空间不足,无法按规范要求布设测线,同时 “无积水、移机械” 的要求增加了现场实施难度,适用性较低。

(五)红外探测法

观测系统布置:沿隧道轴向,在拱顶、拱腰、边墙、隧底布设测线,探水时测点间距通常为 5m,发现异常后可根据需求加密测点。

适用性评价:该方法对实际施工的指导作用有限,无法为风险防控提供有效支撑,应用价值不高。

(六)激发极化法

观测系统布置:从井底向井口方向,按一定间距布设 5-10 环环向供电电极;在井底面设置若干测量电极,并在井口布置 2 根接地电极(与供电电极距离需超 200m)。

适用性评价:需保证井底无积水,且受空间限制,供电电极布置难度极大,接收电极在井内的可操作空间极小;预估单次实施时间超 10 小时,严重影响工期,适用性差。

三、竖井超前地质预报物探法核心需求

综合六种方法的适用性分析,适用于竖井的超前地质预报方法需满足以下四项核心要求:

抗积水干扰:不受工作面积水问题影响,无需依赖 “抽干积水” 的前提条件。

空间适应性:能适应竖井井身狭小的环境,可按规范要求布置观测系统,且具备足够操作空间。

预测有效性:能精准、有效预测工作面前方地下水发育程度,为风险防控提供可靠数据。

工期兼容性:施做时间短,不会对施工进度造成显著影响;同时,施做过程中无额外人为安全隐患。