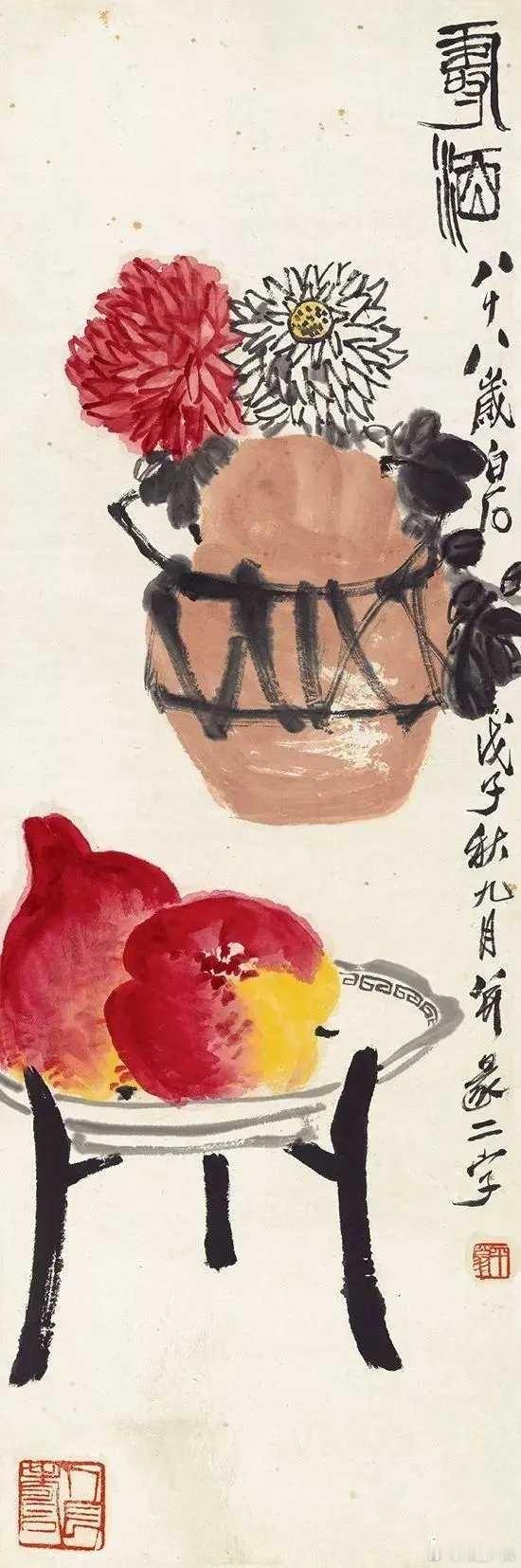

在香港英联拍国际拍卖会上,齐白石的一幅《喜上眉梢图》以105万港币落槌,再次印证了这位艺术大师作品在市场上的强劲表现。而这仅仅是冰山一角——荣宝斋深圳拍卖会上,他的《蔬果花鸟册》曾以4025万元天价领衔全场,远超拍前估价。这样的价格差异不禁让人好奇:为何齐白石的作品总能成为拍卖场的“硬通货”?

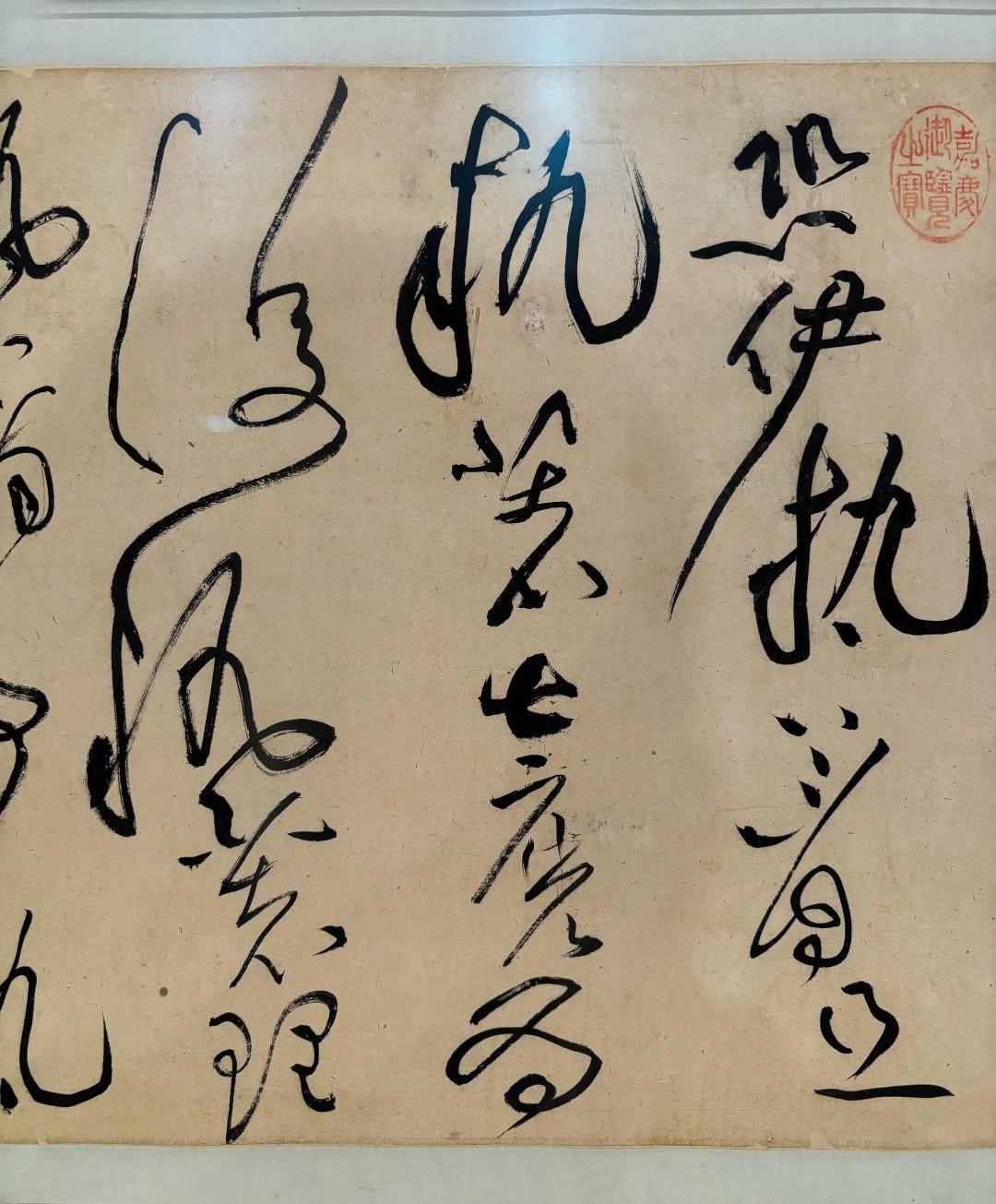

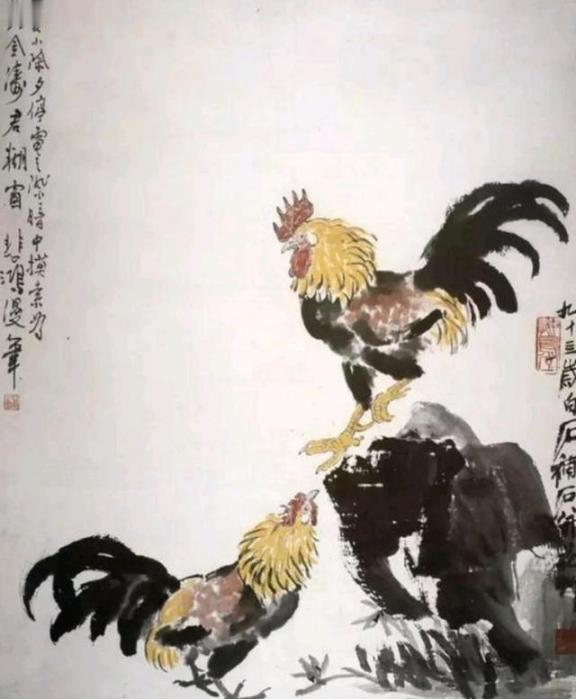

纵观近年拍卖数据,齐白石作品的溢价能力堪称现象级。上海嘉禾春拍中,《花蔬工虫册》以5520万元成交;香港嘉德春拍上,《神鸡》作为领衔拍品斩获717万港元,远超预期。相比之下,同期徐悲鸿、吴昌硕等大家的作品虽也表现不俗,但齐白石多件作品呈现出的价格爆发力,已然形成独特的“IP效应”。这种效应不仅体现在高价成交上,更反映在市场的持续追捧——香港佳士得“中国当代及近现代书画”专场89.18%的成交率,就是资本对传统书画避险需求的最佳注脚。

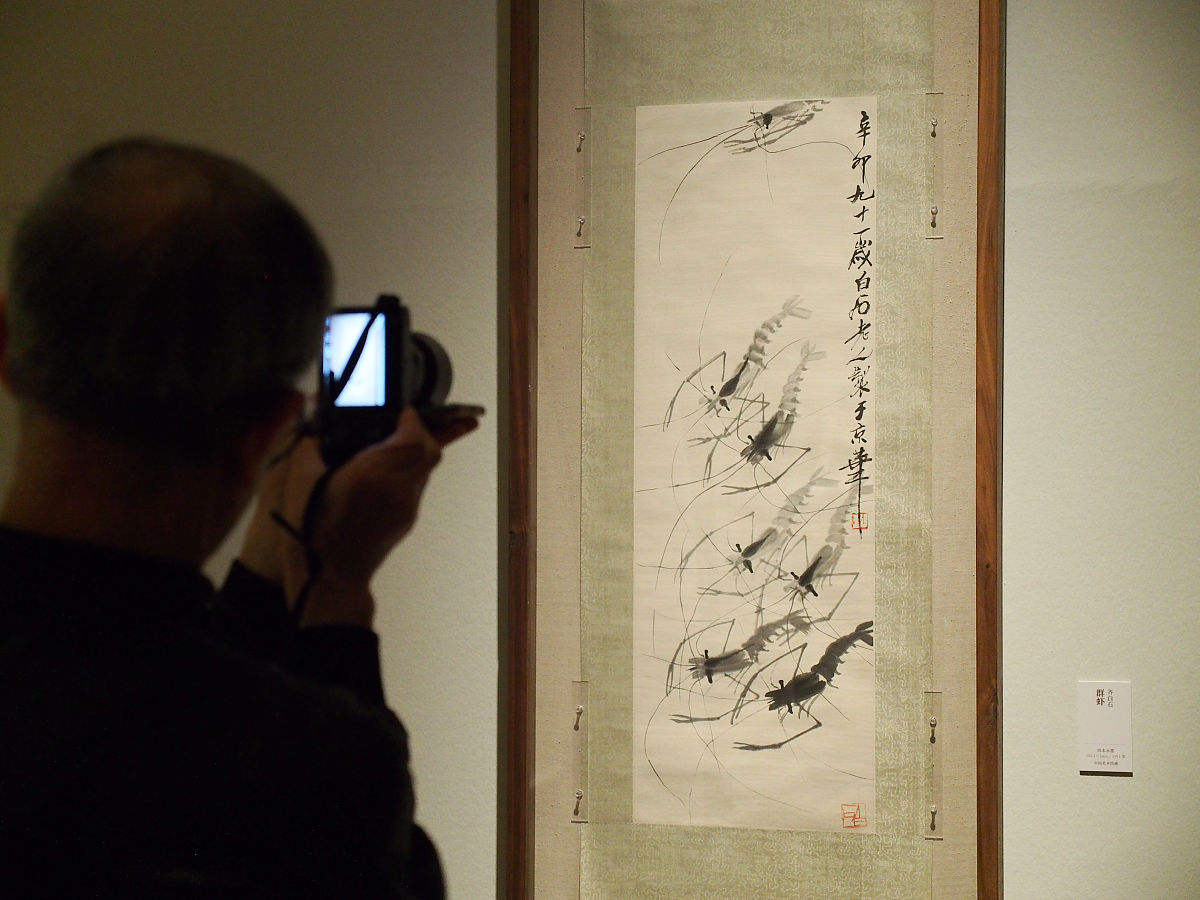

齐白石作品的市场魅力,首先源于其艺术语言的普世价值。他笔下的花鸟虫鱼,既有文人画的雅致,又带着民间艺术的鲜活。就像《喜上眉梢图》中,寥寥数笔勾勒的喜鹊与梅枝,既符合传统吉祥寓意,又通过夸张的造型传递出童趣般的生命力。这种雅俗共赏的特质,使得他的作品能够跨越地域与文化差异,从南洋藏家的旧箧到大湾区新贵的厅堂,成为真正意义上的艺术“通用货币”。

市场热捧的背后,更暗含资本对稀缺资源的争夺。齐白石存世作品虽达数万件,但精品比例有限。以《蔬果花鸟册》为例,其4025万元的成交价背后,是十二开册页完整的保存状态、鲜明的个人风格,以及马来西亚重要私人珍藏的传承脉络。这些要素共同构成了拍卖场上最珍贵的“加分项”,也让藏家们愿意为稀缺性支付溢价。

值得注意的是,齐白石市场的稳健性还体现在多层次收藏体系的建立。既有千万级别的博物馆级精品,也有百万区间的中坚力量,更有适合新藏家入门的小品。这种金字塔式的价格分布,既保证了高端市场的流动性,又为整个收藏生态持续注入新鲜血液。正如香港佳士得23457.78万港元的总成交额所示,当89.18%的成交率遇上齐白石这样的“定海神针”,中国书画市场便展现出令人惊叹的韧性。

站在艺术与金融的交叉点上,齐白石作品早已超越单纯的艺术品范畴。它们既是文化自信的载体,也是资产配置的工具,更是跨越时代的审美公约数。当《喜上眉梢图》的槌声落下时,我们看到的不仅是一幅画的成交,更是一个文化符号在当代资本语境下的全新演绎。