空气能热泵能从空气中“搬运”能量,夏季送来清凉,冬季带来温暖。这看似矛盾的冰火双重功效,实则源于同一套核心系统,只是通过一个巧妙的“开关”——“四通换向阀”改变了能量的流向。 一、 共同原理:逆卡诺循环与冷媒的相变

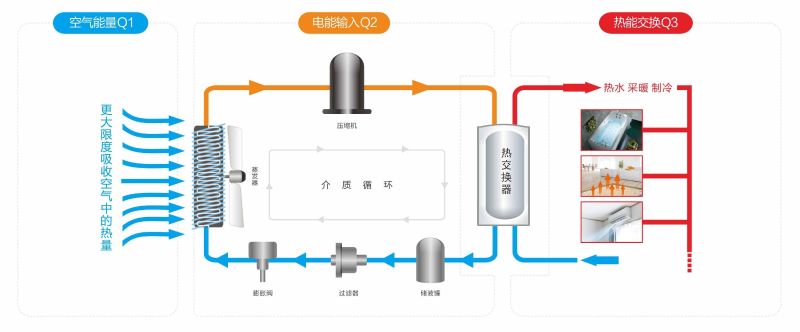

无论是制冷还是制热,空气能热泵的工作原理都建立在经典的逆卡诺循环之上,其核心媒介是一种被称为“冷媒”或“制冷剂”的特殊物质。这种物质具有沸点极低的物理特性,能够在常温下通过压力变化,轻松地在液态与气态之间转换,并在这一过程中大量吸收或释放热量。

节流装置降压: 高温高压的液态冷媒流经节流装置,压力和温度骤然下降,重新变为低温低压的、混有少量气体的液态,为进入蒸发器再次吸热做好准备。如此循环往复,室内的热量就被持续不断地“泵”到了室外。

三、 制热模式:将室外热量“泵”入室内

冬季制热时,过程恰恰相反。系统通过四通换向阀切换冷媒流向,使原本在室内的蒸发器变为冷凝器,而原本在室外的冷凝器变为蒸发器。此时,它的任务是“收集”室外空气中看似稀薄的热量,并将其“浓缩”后送入室内。 其工作流程变为: 蒸发器(室外机)吸热: 低温低压的液态冷媒在室外的蒸发器中流动,吸收室外环境空气中所蕴含的热能(即使是在0℃以下的空气中,依然存在热量),蒸发为低温低压的气态。 压缩机做功: 同样,这些气态冷媒被压缩机压缩成高温高压的气态,携带了从室外吸收的热量和压缩机做功产生的热量。 冷凝器(室内机)放热: 高温高压的气态冷媒进入室内的冷凝器,将所携带的大量热量释放给流经它的室内空气,自身冷凝成高温高压的液态。被加热的空气由风扇吹入室内,实现制热效果。

节流装置降压: 液态冷媒经节流装置降压降温后,回到室外机蒸发器,开始新一轮的吸热循环。

四、 原理对比的核心:能量流向的逆转

通过以上分析,我们可以清晰地看到制冷与制热模式的本质区别与联系: 核心部件功能互换: 制冷时,室内机是蒸发器(吸热),室外机是冷凝器(放热)。制热时,室内机是冷凝器(放热),室外机是蒸发器(吸热)。 能量流向相反: 制冷模式的能量流向是“室内 → 系统 → 室外”;而制热模式的能量流向是“室外 → 系统 → 室内”。 统一的工作核心: 两种模式共享同一套硬件系统,都依赖于压缩机的做功和冷媒的相变循环。四通换向阀是实现功能切换的唯一关键部件。 空气能热泵并非直接消耗电能来创造冷或热,而是消耗少量电能作为“搬运费”,将环境中广泛存在但难以直接利用的低品位热能,提升为可供我们使用的高品位热能。这种基于同一物理原理,仅通过巧妙控制即可实现既能供暖也能制冷,不仅体现了极高的能效比也展现了人类工程学在能源利用上的深邃思考。