一提到“中国第一拖拉机厂”,上了年纪的人都知道。

它位于河南省洛阳市,1955年开始建厂,1959年正式投入生产,生产的“东方红”系列拖拉机产品,承担起了全国超过70%的机械化耕作任务,推动了我国农业生产方式的转型升级。

在上世纪70年代,如果你能在厂里当工人,工作体面,待遇好又有保障,会让很多人羡慕。

同样,能在中国第一拖拉机厂上班,那可是妥妥的国企,厂里工人的工资待遇又是怎样的呢?他们的生产和生活状况是啥样的呢?

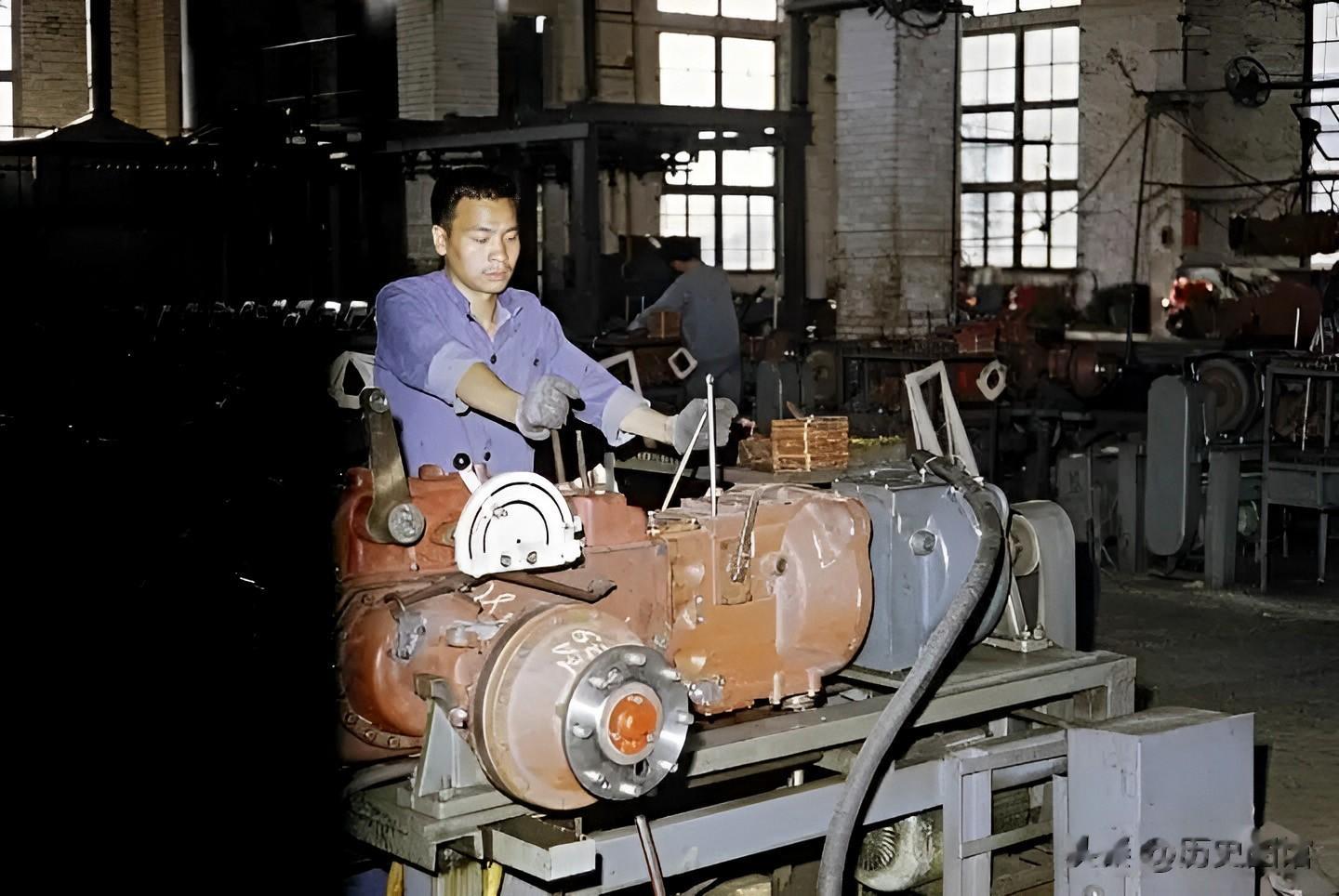

下面是一组拍摄于1973年的珍贵历史影像,摄影师深入车间厂房,以纪实手法记录了一拖厂工人们生产和生活的面貌,非常真实。老照片搜集不易,值得珍藏!

每天早晨,工厂宿舍区的广播准时响起,工人们起床洗漱后,到食堂里就餐,然后到各自的岗位,开始一天的生产作业。

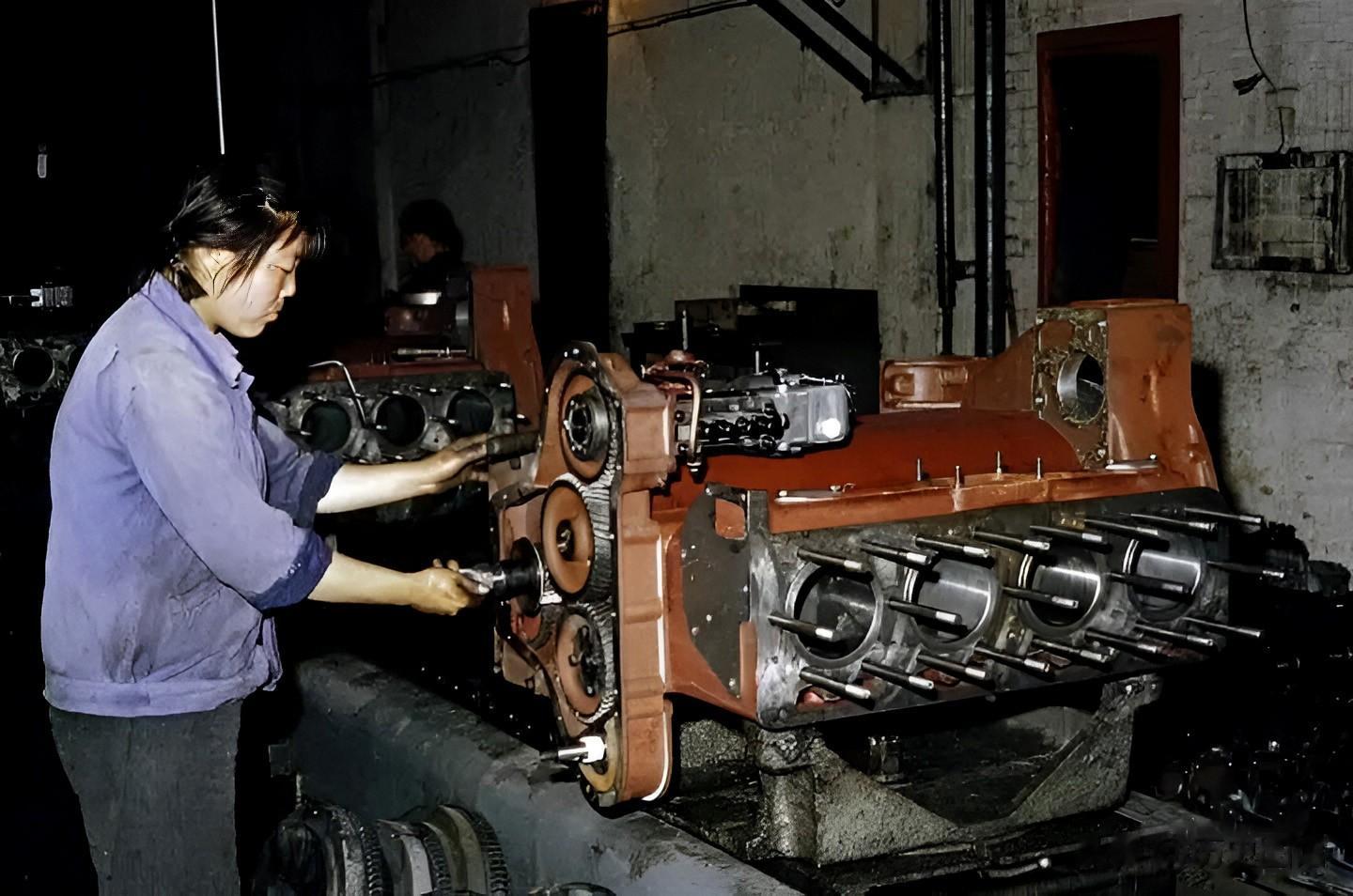

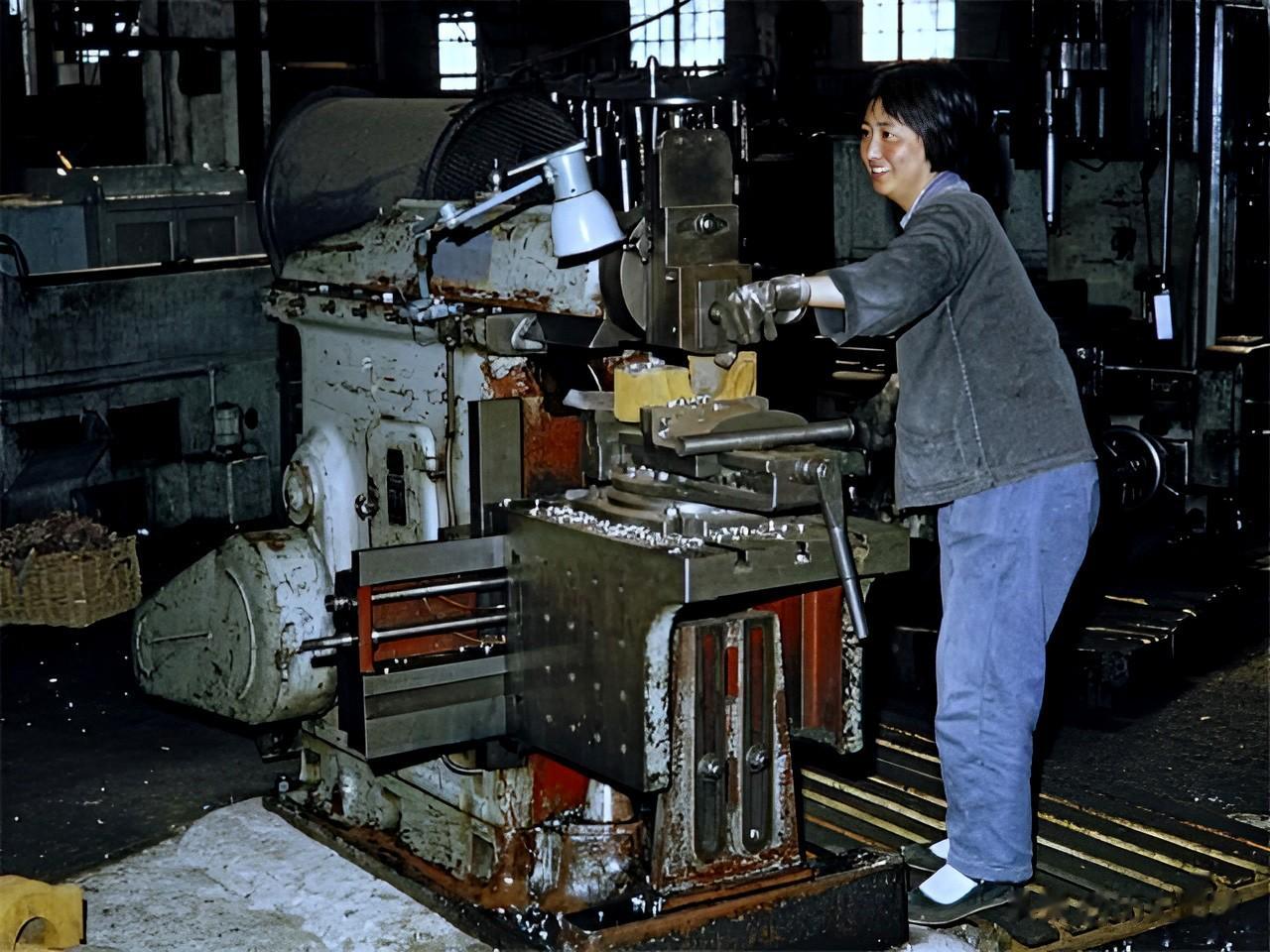

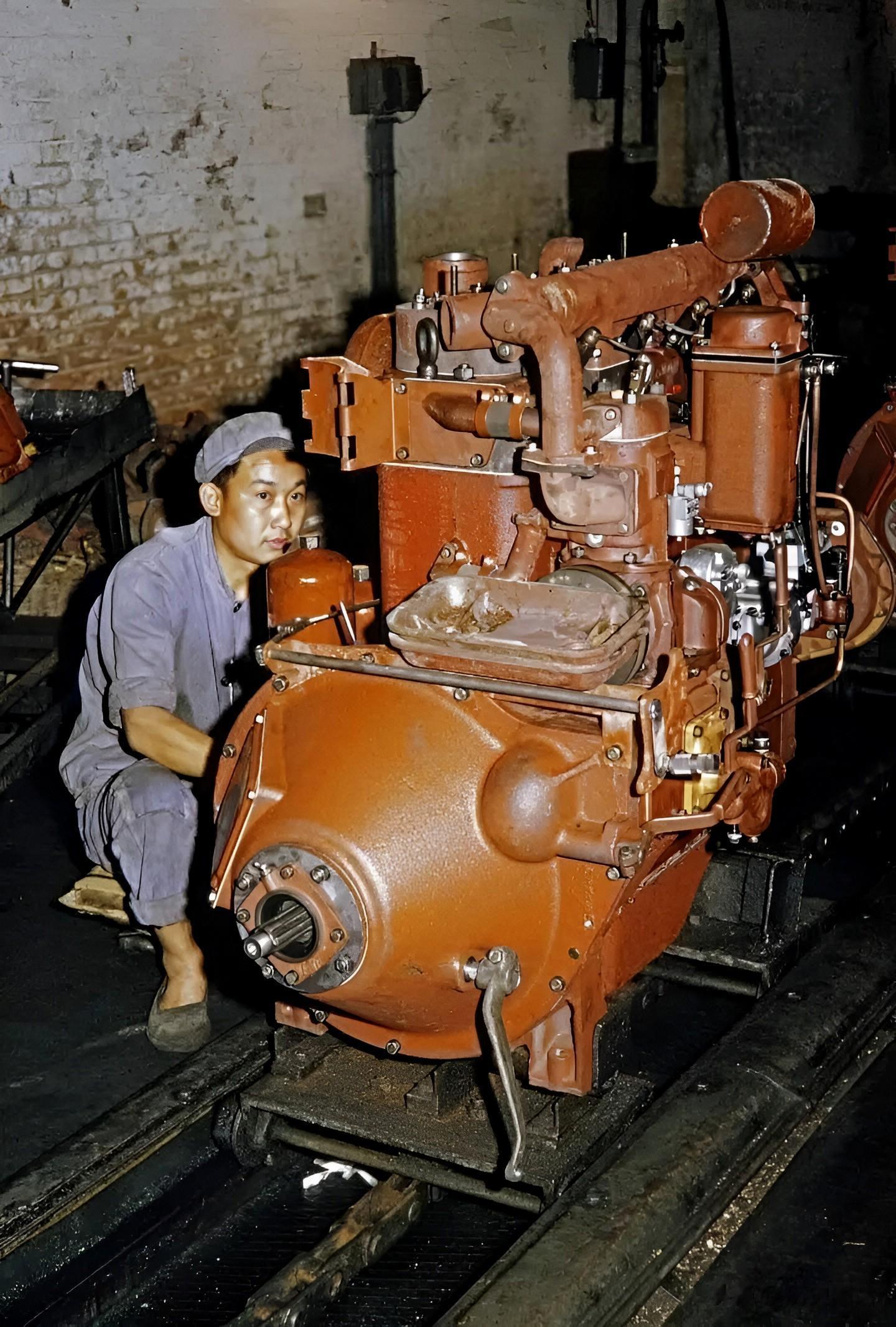

工人们身穿统一的蓝色工作服,各自坚守岗位,全神贯注操控各类设备,进行零部件组装与设备性能调试等。

在一个组装车间里,女工人正在完成拖拉机轮毂螺丝的紧固。生产中的各道工序都紧密衔接,形成了高效协同的生产链条。

车间里工人们正在有条不紊地工作。女工们不怕脏不怕累,展现出了主人翁责任感。其中一名女工人的裤子上还有两个大补丁。

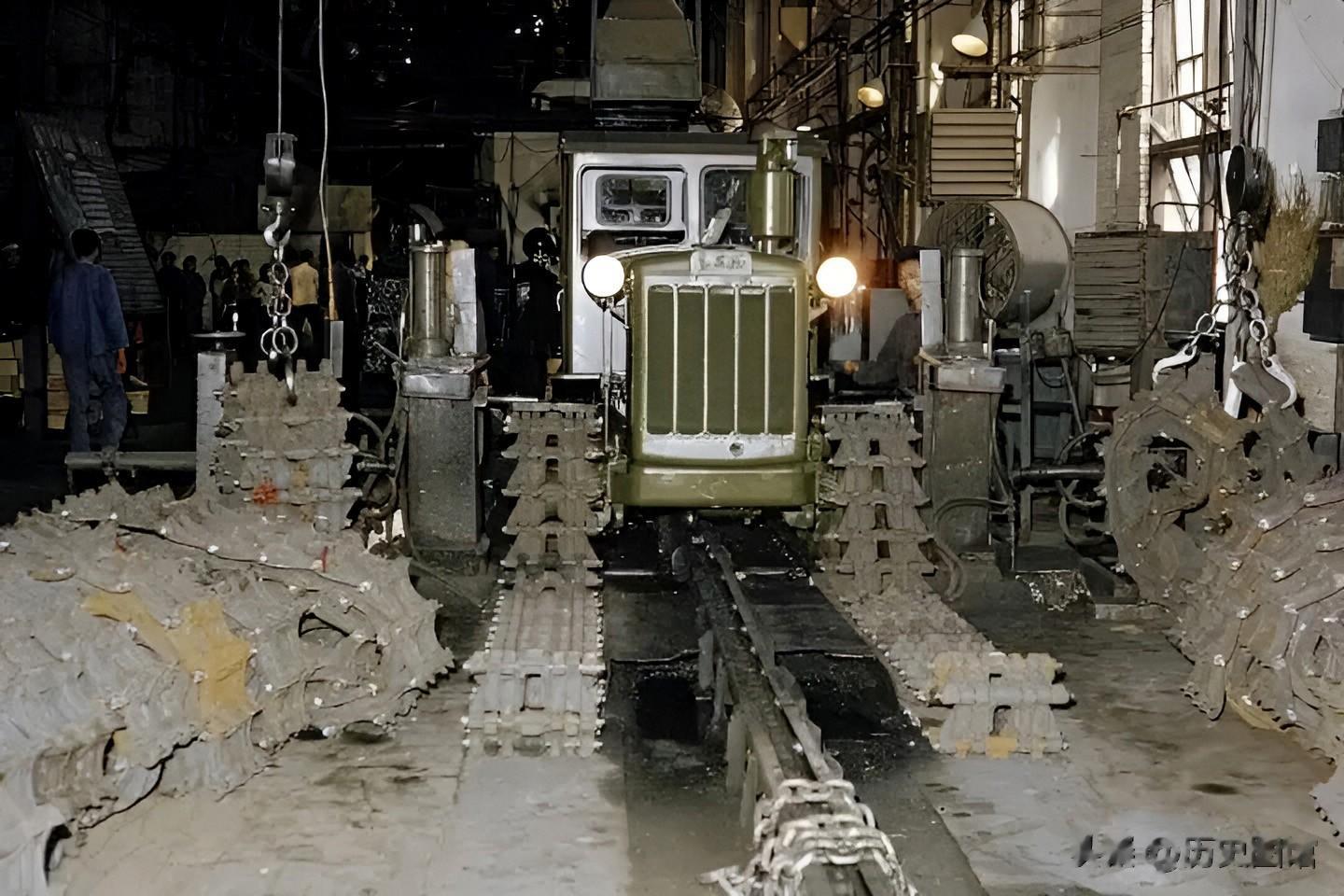

作为新中国第一个五年计划的重点建设工程,中国一拖肩负着推动农业机械化进程的重要国家战略使命。照片中,在装配车间,工人们正在给拖拉机安装履带。

厂区配套设有标准化食堂,照片中几名厨师正坐在桌子前包饺子。物资匮乏的年代,能够提供这样的伙食条件,是非常不错的。

在食堂的桌子上,摆放着十几个搪瓷盘,里面盛满了制作好的菜品,品类丰富多样,看了让人流口水。在当时,能有如此好的餐饮条件,充分彰显了一拖厂独特的后勤保障水平。

在工资薪酬方面,普通岗位员工每月可获得30-50元的收入,这在当时足以保障一个普通家庭基本的生活开销了。

另外,一拖厂的工资标准也有竞争力。若员工凭借自身能力晋升至8级技工级别,其月收入将有80元,属于厂内高收入水平了。

除工资外,厂里还有完善的福利体系。比如工人们日常生活所需的米面粮油等物资,均由厂里统一调配供应,确保工人们无需为生计而担忧。

在住宿方面,厂里设有专门的宿舍区。男工住集体宿舍,女工则享有相对好一点的住宿条件——小套二户型宿舍。

作为一个拥有近4万名员工的大企业,几乎已构成了一个完整的小社会。为解决员工的后顾之忧,在周边十公里范围内建设了包括幼儿园、小学、中学、医疗机构等公共设施。

不仅如此,厂里还会不定期开展丰富多样的文体活动,充实员工们的业余文化生活,提升精神文化素养。

随着机器的轰鸣声,一台崭新的“东方红”拖拉机驶出厂房。“东方红”拖拉机作为中国自主研制生产的农机装备,为我国农业领域的现代化提供了有力支撑。

在那个年代,能在一拖上班,工人获得的是一份稳定的保障,也叫“铁饭碗”,更是对其专业能力的认可。所以,工人们的工作积极性都很高。

在这里上班的每一位工人,都是这个大家庭的一员,他们在工作中,也实现了个人价值,收获了美满幸福的生活。

一拖厂还积极拓展国际视野,培养了超过500名来自不同国家的专业技术人才,提升了中国制造业在全球市场的知名度与美誉度。

忆往昔,20世纪70年代的中国第一拖拉机厂之所以能够取得如此辉煌成就,正是得益于这群爱岗敬业、无私奉献的产业工人群体。

结束语:看完1973年中国一拖珍贵老照片,让人感慨万千。在那个如火如荼的年代,工人们怀揣着对国家的忠诚之心,以无私无畏的精神和不懈的努力,挥洒着自己的辛勤汗水。他们全身心地投入工作,为祖国的工业建设事业倾尽了全力,作出了不可磨灭的巨大贡献。他们的卓越功绩,永远载入史册!