若问徐州人童年最甜蜜的回忆,必定绕不开 “老八样”糕点。首当其冲的蜜三刀,堪称糕点界的“活化石”。方正的糕体上三道浅痕,裹着晶亮的糖霜,咬开后麦芽糖浆如琥珀般流淌,芝麻的焦香混着桂花的清甜在舌尖漫开,甜而不齁,绵而不粘。相传当年乾隆下江南尝过,大笔一挥赐名“徐州一绝”,如今在老字号“康泰回民糕点”里,刚出锅的蜜三刀还带着温热,老师傅总爱念叨:“这糖霜得熬到‘挂旗’才算数,急不得。”与蜜三刀齐名的羊角蜜,形似月牙,洁白如雪。咬开酥脆的外壳,蜂蜜与麦芽糖调和的内馅瞬间在口中化开,甜润的浆汁顺着齿间流淌,尾韵还带着一丝坚果的焦香。老徐州人走亲访友,总要提上两包用红纸裹着的羊角蜜,纸包上的油渍晕染开来,像极了岁月留下的温柔印记。还有条酥的金黄酥脆、桂花酥糖的细腻芬芳……这些被时光浸润的老味道,至今仍是徐州人节庆餐桌的“标配”,更是游子行李箱里的乡愁载体。

在徐州的伴手礼清单里,小孩酥糖绝对是 “老少通杀”的存在。金黄的糖衣裹着花生碎与芝麻,轻轻一咬便发出“咔嚓”声,内里的麦芽糖芯绵密柔软,甜香在口中层层递进,却丝毫不觉腻味。关于它的起源,民间流传着有趣的说法:乾隆年间,徐州百姓为犒劳得胜归来的将士,用麦芽糖与坚果制成酥糖,因口感酥脆、携带方便,得名“得胜饼”。如今的小孩酥糖,包装从油纸换成了精致的礼盒,但拆开时那股熟悉的香甜,依然能让中年人想起童年攥在手心舍不得吃的珍贵,让年轻人爱上这份穿越百年的朴实美味。

要是说老糕点是徐州的 “味觉老灵魂”,那丁妈妈牛蒡酱就是近几年杀出来的“新贵”,也是外地游客必打卡的“养生担当”。这牛蒡酱的秘诀,就藏在丰县那片沙质土壤里。丰县可是有着“牛蒡之乡”的美誉,这里产出的牛蒡粗长又挺拔,肉质还特别细嫩,被称作“牛蒡之王”。丰县属于北暖温带半湿润季风气候区,四季分明,日照充足,年均降水量810mm左右,汛期多集中在7—8月,无霜期203天左右,春季气温回温快,秋季光照足,春秋季昼夜温差大;属于黄泛冲积平原,土质多为沙土至砂壤土,地势平坦,土层深厚,地力均匀,这些自然条件十分有利于牛蒡这种根茎类作物的产量形成和品质提高。

不过,真正让牛蒡变成 “下饭神器”的,是传承百年的“三去六腌九熬”非遗工艺。这工艺可讲究了:首先是“三去”,得去须根、去表皮、去空心,就留最饱满的牛蒡中段,切成均匀的细条,在清水中反复漂洗,把那股涩味给去掉,留住牛蒡本真的清香。接着是“六腌”,用海盐、花椒、八角等十多种香料调配成卤汁,分三次腌制牛蒡,每次得间隔12小时,让香料的风味慢慢渗进牛蒡的纤维深处,就像给牛蒡穿上了层层“味衣”。最后是“九熬”,把腌制好的牛蒡和豆瓣酱、辣椒、花生等食材一起放进锅里,用文火慢熬九个时辰,这期间还得不停地搅拌,一直到牛蒡条吸饱了酱香,呈现出诱人的红亮色泽,酱体浓稠得能挂住勺背才行。

这样熬出来的牛蒡酱,辣得恰到好处,一点不燥,香得醇厚,也不腻人,牛蒡特有的纤维感在齿间轻轻弹跳,口感那叫一个丰富。不管是拌面的时候挖上一勺,让酱汁裹住每一根面条,瞬间给普通的面条增添了独特的风味;还是夹馒头的时候抹上一层,麦香和酱香在口中碰撞,让人食欲大增。甚至还有人用它做馅料包饺子,或是当作火锅蘸料,这百搭的属性,让它成了厨房的 “万能搭子”。

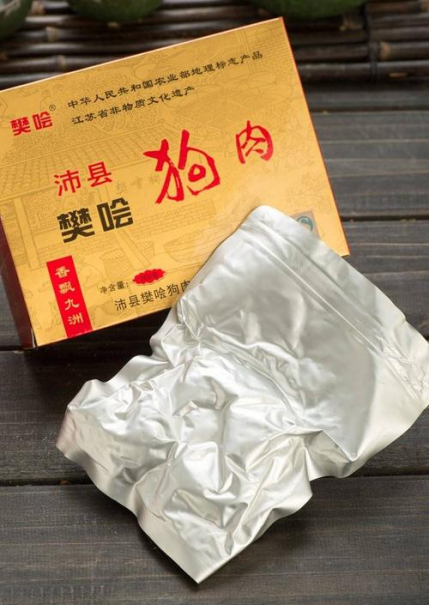

(二)沛县鼋汁狗肉:两千年非遗的豪迈滋味在徐州沛县,“狗肉之乡”的招牌那叫一个醒目。沛县鼋汁狗肉的传奇,能一直追溯到2000多年前。相传汉高祖刘邦和樊哙在沛县的时候,就爱以狗肉为食,樊哙的秘制卤法流传到现在,成了非遗技艺。这鼋汁狗肉的制作,得精选本地土狗,经过二十四道工序卤制。一出锅,狗肉呈酱红色,色泽鲜亮,光看着就诱人,凑近了,浓郁的肉香和香料香直往鼻子里钻。撕一块放进嘴里,肉质有韧性但一点不柴,煮得烂却又不腻,细细咀嚼,卤汁的醇厚和狗肉的鲜香在舌尖交融,层次丰富,越嚼越香。

吃这鼋汁狗肉也有讲究,在当地,最经典的搭配就是沛县的吊炉烧饼。刚出炉的吊炉烧饼,外皮酥脆,内里松软,麦香四溢。把鼋汁狗肉夹进烧饼里,咬上一口,烧饼的酥脆、狗肉的鲜香、卤汁的醇厚,全都在嘴里炸开了花,那叫一个满足,一顿充满江湖气的徐州风味餐就齐活了。如今,为了方便大家携带和保存,沛县狗肉大多都做成了真空包装,不管是带回家下酒,还是日常配饭,都特别合适,随时随地都能让人感受到彭城饮食文化的豪迈和厚重。

三、面食传奇:一张烙馍卷尽人间烟火(一)烙馍:2000 年的“万能主食”在徐州,烙馍堪称面食界的 “百变皇后”。这种薄如纸、韧如绸的面食,已有2000多年历史,相传起源于楚汉相争时期,是士兵的便携口粮。如今在菜市场的现做摊位前,总能看到师傅在滚烫的鏊子前表演“烙馍杂技”:面团在手中抛接拉扯,眨眼间便成了直径半米的薄饼,往鏊子上一贴,几秒后翻面,金黄的烙馍便带着细密的“虎皮纹”出锅了。烙馍的吃法多到让人眼花缭乱:最经典的莫过于卷馓子,金黄酥脆的蝴蝶馓子往烙馍里一裹,咬下去“咔嚓”有声,烙馍的柔韧与馓子的酥脆相得益彰;也有人用它卷土豆丝、豆芽等炒菜,薄如蝉翼的烙馍裹住滚烫的菜肴,汤汁微微渗透,每一口都充满烟火气;甚至有人将烙馍切成块,入汤煮成“烙馍汤”,吸饱了汤汁的烙馍软滑入味,是徐州人冬日里的暖心暖胃之选。超市里的真空包装烙馍,让这份新鲜滋味能跨越千里,成为游子家中的“思乡神器”。

与烙馍堪称 “黄金搭档”的馓子,同样是徐州人的心头好。细如发丝的面条扭成蝴蝶状,入油炸至金黄,出锅后香酥可口,咸淡适中。传统的蝴蝶馓子讲究“千丝不断”,老师傅揉面、搓条、盘绕、油炸,每一步都藏着巧劲。除了卷烙馍,馓子还能直接当零食,追剧时抓上一把,酥脆的口感让人停不下来;或是泡在辣汤里,吸饱了汤汁的馓子软中带脆,与辛辣的汤味完美融合,是徐州早餐桌上的“灵魂配角”。