怒江人马驿道:峡谷天堑上的文明血脉

横断山脉褶皱的里头,怒江好似一把大斧子劈开大地,在海拔三千米的峭壁那儿咆哮着往前冲。傈僳族叫这条激流“阿怒日美”,也就是愤怒之江;它两侧有一条不到两米宽的古径高挂在云端,这可是茶马古道最凶险的支脉人马驿道。几千年来,马帮的铜铃声响彻了峡谷,让原本寂静的峡谷不再安静,那些满载着茶叶、盐巴和丝绸的马队,在那深不见底的深渊和陡峭的石壁之间,走出了一条能够连接汉藏文明的道路。

绝壁上的贸易史诗:驿道的诞生与使命

公元前109年,汉武帝的军队灭掉滇国,设立益州郡,汉王朝的势力第一次深入云南腹地。张骞出使西域的时候,在阿富汗发现了蜀地的布料和邛地的竹杖,这体现了西南通往印度的古老商道。可是横断山脉的地形破碎,阻碍了大规模贸易,只能靠人扛马驮这种原始运输方式。到了唐宋时期,因为吐蕃对茶叶的需求大大增加,一条以滇西北为枢纽的贸易网络渐渐形成,普洱茶从普洱出发,经过大理,再过澜沧江,在怒江峡谷的峭壁上变成了蜿蜒的“人马驿道”。

这条驿道的核心价值是用茶来换马,这种策略交换,吐蕃高原那个地方盛产好马,可就是特别缺蔬菜,所以茶叶就变成了既能减轻油腻感又能补充维生素的重要东西;中原王朝,需要良马来增强边防的力量,一匹良马能够换120斤滇茶。驮队每次出发都要带上能吃三个月的粮食,队伍走到高黎贡山雪线那个地方的时候,人和马会用麻绳捆绑在一起;要是遇到意外情况,就有可能一起掉进怒江那水流很急的水里。傈僳族古歌哀叹:“十驮货物江中沉,九条性命断崖送”,却依然无法阻挡商队前行——因每一趟成功往返,利润足以养活全家三年。

多民族共筑的驿道文明:桥梁、信物与契约

驿道的生命力源于多民族的智慧协作,在怒江最险要的贡山段,傈僳族发明了“溜索飞渡”:用竹篾拧成腕粗的绳索横跨江面,马匹卸货后由人背负,借重力滑向对岸。这一看似,十分古老的交通方式,实际上蕴含着,非常精妙的力学原理——用竹篾编织而成的绳索,需要反复涂抹,蜂蜡这样才能增强,它的柔韧性和耐用性,而木制的溜梆,则是通过刻出凹槽,来控制滑行的速度。到现在为止,丙中洛还保留着清代修建的“纳依多溜索”,成了有生机的文化遗产。

贸易催生了独特的契约精神,汉商与藏民进行交易时,由于语言不通,便采用“木刻记事”的方式:在木片上刻下横杠,用以表示茶叶的包数,并将刻好的木片劈成两半,双方各执一半,等到第二年再将两半合在一起,核对数目后结清账目。沿途的傈僳族村寨则提供“哨房”庇护商队:以石板垒成小屋,内置柴火和苞谷,商旅可免费取用,离开时留下盐块或针线作为回报。这种朴素的信用体系,让驿道在没官府治理的深山里运行了几百年。

文明交融的基因库:从货物到信仰的传递

驿道之上,运送的不只是货物,还有文明的交流与融合。藏传佛教随着商队传播到了滇西北,丙中洛的普化寺虽然是藏式寺庙,但它的屋檐翘角却与汉地宫殿颇为相似。壁画中同时描绘着释迦牟尼和白族的本主神祇。纳西族的马帮将东巴经书带入藏族的村落,那些经卷的边缘,常常可以看到藏文的注解。来自藏区的青稞种子,被傈僳人种植在怒江两岸的台地上,还催生出“石板烤粑粑”这道峡谷里的特色美食。

最动人的见证乃一尊明代鎏金释迦像之经历,其原由丽江木府铸造,由纳西马帮驮往西藏扎什伦布寺开光,复被藏商邀回贡山喇寺,抗日战争期间,寺内和尚为避战火将其藏入福贡某傈僳村寨之神树洞里,八十年代重出时,佛像背光上布满傈僳族银饰护身符——不同民族虔诚于此融合一处。

古道新生:从贸易动脉到文明路标

1957年,滇藏公路开通,轰轰响的卡车把马帮的铜铃给取代了,驿道很快就荒废了,溜索也烂掉了,哨房也塌了,可是新世纪的文化自觉让古道又有活力。- 生态修复与文化唤醒:2015年,贡山启动“驿道复活计划”,修复60公里石板路,重建17座藤网桥。傈僳族老人担任向导,教年轻人制作篾索技艺,昔年马帮后代开设“古道民宿”,用马鞍改造成茶几,驮架变作书架。

-学术重构:云南大学团队通过碳14测定,在驿道旁发现唐宋时期的茶渣与马骨,结合藏族史诗《格萨尔王传》中“汉地茶叶救疫病”的记载,实证茶马贸易的医学价值。-国际对话:驿道被纳入联合国“可持续旅游”项目,与秘鲁印加古道结为姊妹遗产瑞士登山家于尔格曾重走全程后感叹:“这里没有马丘比丘的巨石神庙,但活着的历史更令人震撼——因为文明仍在峡谷呼吸。”

悬崖上的启示:断裂带上的文明韧性

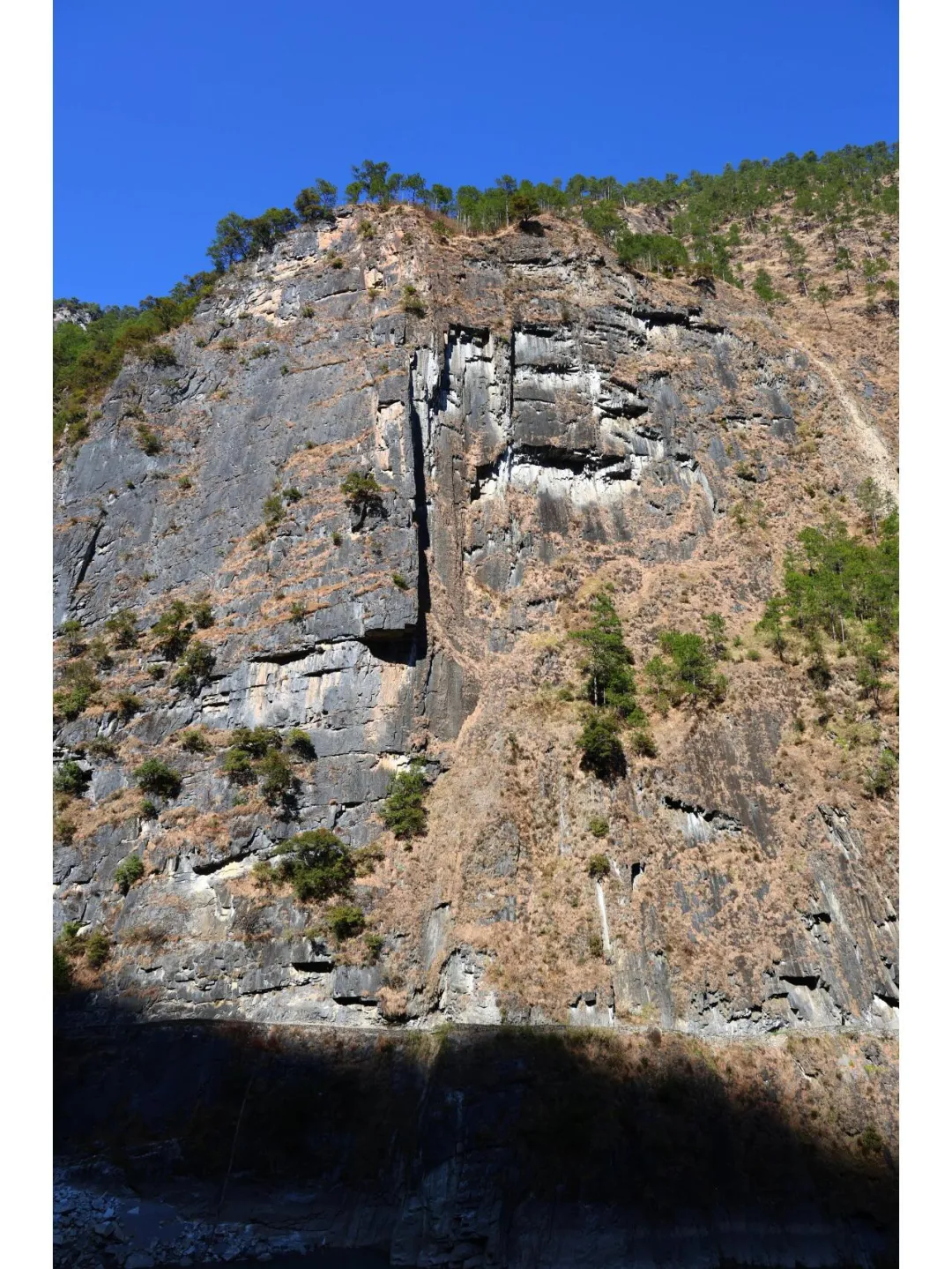

当人们站在福贡的“石月亮”观景台往下看驿道的时候,那条嵌在灰白色石灰岩里的深褐色痕迹,就好像地球留下的一个疤,正是这个“疤”孕育出了能够跨越地理阻碍的文明韧性;它也表明,哪怕是最险峻的裂痕,也能被人类的合作与信念给填补好。今日的怒江峡谷,新修的“美丽公路”与古驿道时而交叠、时而并行。

车辆在里面穿梭,后视镜里偶尔能看到马帮的样子,就像历史和现实碰到一块儿了。正如一位修复驿道的傈僳匠人所言:“公路载着我们的身体向前,驿道却让灵魂认得回家的路。“在这条从没完全顺着自然来的古道上,中华民族用脚步书写出一部有关联结、信赖与共生的史诗,它在提醒咱们:真实的文明纽带不是在平坦的道上形成的,而是在天险里扎根。