在解放前的黄土高坡上,坐落着一个叫李家庄的村子。这里十年九旱,土地贫瘠,放眼望去皆是漫无边际的黄土。庄子里大多数人家都过着靠天吃饭的苦日子,唯独李老爷家是远近闻名的富户。

李家的宅院气派非凡,青砖垒砌的高墙在一片土坯房中格外显眼。朱漆大门上的铜环有海碗大小,门口蹲着的两座石狮子更是庄里独一份的稀罕物。要知道在这黄土坡上,修房垒灶的石头都得壮劳力从几十里外的山沟里一块块背回来,寻常人家连个像样的石磨都置办不起,李家却能弄来这两尊石狮子,其家底之厚可见一斑。

关于李家究竟多有钱,庄里流传着这样一个故事:有一年夏天暴雨,庄子东头被山水冲出一个三丈见方的深坑。一日,李家婆娘与邻家妇人因鸡鸭越界之事争执起来,那妇人骂她“为富不仁”,李家婆娘当即冷笑一声,指着那深坑道:“我家的银子疙瘩填满这个坑还有富余,你家的石头都不见得够填吧?”这话噎得对方满脸通红,半晌说不出一个字来。

在黄土坡上,石头比粮食还金贵。穷人家修个院墙,都得省着用石头打地基,上面全用土坯垒砌。李家婆娘这话,既显了富,又戳了穷人的痛处,着实厉害。

李家的粮食更是多得令人咋舌。那时节,庄户人家一年到头难得吃上一顿白面,逢年过节才能擀一顿面条解解馋。平日里吃的都是高粱、荞麦这些粗粮,掺着野菜度日。可李家却顿顿白面馒头,厨房里永远飘着麦香。

最让人瞠目结舌的是,有一回李家婆娘正在厨房揉面,她三岁的小孙子在院里拉了大便,哭闹着要擦屁股。李家婆娘四下张望,见手边没有合适的物什,竟随手从面团上揪下一大块白面,揉巴揉巴就出去给孙子擦了屁股。

这事在庄里传开后,老人们都在背后摇头:“造孽啊,这么糟蹋粮食,要遭报应的。”

李家虽富,却吝啬得出奇。每到青黄不接的时节,总有揭不开锅的乡邻上门借粮,李家从来都是大门紧闭。就连最能唱善说的叫花子上门,唱尽吉祥话,也休想从李家讨得半个馍馍。

李家人丁兴旺,每次蒸馒头都要蒸上七八大笼。夏日炎炎,馒头放不了两日就会发馊长毛。这些坏掉的馒头,李家宁可倒掉,也从不舍得送给穷人,更不肯拿去喂猪——他们嫌穷人和牲口吃了会惯出毛病,日后总要来讨要。

于是每逢馒头变质,李家就会打发长工用背篓背着,全部倒在庄后的阴沟里。那阴沟常年流淌着污水,蚊蝇滋生,臭气熏天。

庄外破旧的尼姑庵里,住着一位年迈的师太。没人知道她从哪里来,在庵里住了多少年,大家都只叫她“静安师太”。每当李家人往阴沟倒馒头,静安师太总会提着一个竹篮子,踽踽独行至沟边,小心翼翼地将那些发馊的馒头一块块捡出来,放进篮中。

李家婆娘好几次撞见静安师太捡馒头,心里很是不悦。本想上前讥讽几句,转念一想:这些馒头被臭水泡过,连牲口都不肯吃,老尼姑捡去也派不上用场,便忍住了没发作。

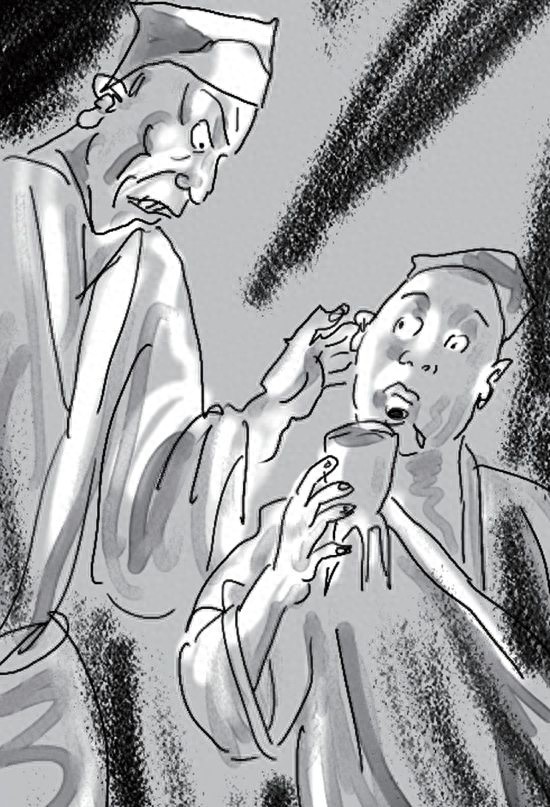

一日,李家婆娘从娘家回来,路过阴沟时又见静安师太在沟底翻捡。竹篮里已经装了好几个发霉的馒头,正是她家昨日刚倒掉的。老尼姑每捡起一个,便低声念道:“罪过,罪过啊...”

这话恰好被李家婆娘听见,她顿时火冒三丈,站在沟沿上叉腰骂道:“老晦气!你念叨什么?我丢再多也是我李家的东西,有什么罪过?又没丢你家的!你得了便宜不悄悄躲着,还敢说酸话,亏你还是个出家人!”

静安师太缓缓抬起头,浑浊的眼睛平静地看着她:“施主莫要动怒。这些馒头老尼吃不下去,全是留着给你救命用的。”

李家婆娘一听更是怒不可遏,什么污言秽语都骂了出来。农村妇人的泼辣在她身上体现得淋漓尽致,骂声惊动了路过的庄户人,大家纷纷驻足观望。

静安师太却不气不恼,只是摇了摇头,颤巍巍地爬出阴沟,提着竹篮默默向尼姑庵走去。

李家婆娘朝着她的背影又骂了半个时辰,直到嗓子沙哑才解气。她恶狠狠地瞪了周围看热闹的人一眼,扭着身子回家了。

尼姑庵就在李家庄通往外界的大路旁,庄里人进出都要经过。日子久了,大家都发现静安师太把捡回来的馒头全都摆在庵前的石板上暴晒。

夏日毒辣的日头下,那些发霉的馒头先是蒸发出阵阵酸臭,引得苍蝇嗡嗡盘旋。几天后,馒头渐渐干硬,颜色由白转黄,最后变得像石头一样坚硬。静安师太会把晒硬的馒头收进庵里一间小屋,谁也不知道她存这些“石头馒头”做什么用。

李家婆娘有次路过,看见石板上晒着的正是自家丢弃的馒头,心里暗骂:“老不死的,阴沟水泡过,又晒得这么硬,看你怎么下口!”

她哪里知道,这些晒硬的馒头正在为她积攒最后的生机。

光阴荏苒,世事变迁。转眼间解放的春风吹到了黄土高坡上,李家庄也迎来了土改工作队。

李老爷因为田产众多,被定为恶霸地主。经过公审大会,他被拖到村后执行了枪决。李家的田产、银元、粮食全部分给了庄里的贫雇农,那座气派的宅院也充了公。

昔日风光无限的李家婆娘,一夜之间从云端跌落泥潭。她就像被暴雨打懵的蛤蟆,再也神气不起来了。往日被她欺压过的乡邻如今扬眉吐气,她成了人人喊打的地主婆,终日被拉出去批斗。

她的子女们为了划清界限,纷纷与她断绝关系。儿子骂她“拖累全家”,女儿说她“罪有应得”。最终,无处容身的她只能拖着残躯,躲进了村口那座破旧的尼姑庵。

此时的静安师太已是满头银发,老态龙钟。看着狼狈不堪的李家婆娘,她什么也没问,只是默默地将她让进庵内。

“师太,求您收留我吧,我实在没地方可去了...”李家婆娘跪在地上,哭得撕心裂肺。

静安师太扶起她,颤巍巍地带她走到庵里一间从未开启过的小屋前。木门吱呀一声推开,李家婆娘顿时惊呆了——

只见屋子里堆满了晒得硬如石头的干馒头,这些馒头一块块、一层层,密密麻麻地堆到了房梁,几乎塞满了整间屋子。她一眼就认出,这些正是多年来她命令家人倒进阴沟的那些馒头!

“这...这都是...”李家婆娘声音颤抖,说不出完整的话来。

静安师太平静地说:“这些都是从阴沟里捡回来的。老尼知道终有一日,它们会派上用场。”

李家婆娘扑通一声跪倒在地,抱着静安师太的腿嚎啕大哭。那哭声里,有悔恨,有羞愧,有心酸,更有对老尼姑慈悲心肠的无尽感激。直到这一刻,她才明白静安师太当年说的“留着给你救命”是何用意。

解放初年,百废待兴,又逢连年干旱,庄稼歉收。饿死人的事情时有发生,尼姑庵里也是饥一顿饱一顿。

静安师太教李家婆娘把干馒头用锤子敲碎,放在石磨上磨成粉,再用开水冲泡。虽然味道酸涩,难以下咽,却足以保命。

靠着这些“石头馒头”,李家婆娘熬过了最艰难的岁月。她第一次知道,饥饿能让人放弃所有尊严,也第一次明白,粮食的珍贵远胜金银。

数年后,社会逐渐安定,李家的子女们也陆续将母亲接回家中赡养。可是经历过生死磨难的李家婆娘像是变了个人。

她再也不是那个嚣张跋扈的富家太太了。如今的她,看到一粒米掉在地上都会小心捡起来;吃饭时碗里从不剩一粒饭渣;见到乞讨的人,总会想办法周济一点。

她常常对儿孙说:“糟蹋粮食是最大的罪过,你们要记住。”

静安师太圆寂后,李家婆娘不顾子女反对,毅然搬进了尼姑庵长住。她说这里才是她的归宿,她要在这里为静安师太守灵,也为自己的过往赎罪。

她的晚年过得极为低调朴素,每日青灯古佛,粗茶淡饭。来庵里上香的年轻人根本看不出,这个慈眉善目的老妇人,曾经是李家庄最跋扈的地主婆。

只有夜深人静时,她才会对着满屋晒硬的馒头喃喃自语:“师太,我懂了,粮食是老天爷的恩赐,谁也没有糟蹋的权利...”

那些救了她性命的馒头,也救赎了她的灵魂。