农村的年轻人找不到对象多的数不胜数,一到过年,抢手“姑娘”家外面至少排20米都是过来相亲,而这也不是新鲜事儿。

三十多岁,父母急得上火,可急也没有用,如今,农村“娶妻难”还没有解决,还衍生出四大怪象,看看你们老家有吗?

第一:婚姻如快餐,结婚快,离婚也快

第一:婚姻如快餐,结婚快,离婚也快春节返乡,除了团圆喜庆,往往还上演着一场场“速度与激情”——乡村速配婚姻。

这场景想必很多人不陌生:两家经媒人牵线,男女青年在饭桌上见一面,双方父母看着“条件相当”,便在假期里紧锣密鼓地推进见面、订婚、结婚一系列流程。

父母的心头大事,仿佛一个亟待竣工的工程项目,必须在春节假期这个“黄金周”里完成立项。

这种“快闪”式婚姻的背后,是两代人观念的剧烈碰撞。

父辈们秉承着“结婚就是搭伙过日子”的古早理念,坚信感情可以在婚后培养。

他们焦虑的,是“任务”能否按时完成,却常常忽略了项目的“质量”——小两口是否真心相爱,性格是否契合。

然而,当下年轻一代,即便身在农村,也大多受过教育、外出闯荡过,他们对精神世界和个性自由的追求,远超父辈的想象。当

仓促的结合,往往埋下了脆弱的伏笔。

两个几乎还是陌生人的年轻人,被骤然推入婚姻生活,面对柴米油盐和性格磨合,先前被掩盖的矛盾迅速爆发。

缺乏深厚的感情基础作为缓冲,一点争执都可能成为关系瓦解的导火索。

于是,一两年后,甚至更短,这段被寄予厚望的婚姻便匆匆走向终点,留下一纸离婚协议,宣告了父母“速朽”心愿的破产。

根据数据,全国男性比女性多出三千多万,尤其是农村,适婚男性剩下一大堆。

2025年上半年结婚登记353.9万对,虽然比同期多点,但整体还是下滑。

2025年上半年离婚登记为133.1万对,同比增长4.5%,这就相当于,每100对新人中,大约有58对夫妻离婚。

第二:父母成提款机

第二:父母成提款机在传统的脚本里,“养儿防老”是一笔稳赚不赔的投资。

父母辛劳半生,将心血存入名为“儿子”的这家“建设银行”,期盼着晚年能安稳提取赡养与陪伴。

然而,剧本在当下许多农村家庭里被悄然改写。

儿子非但没能成为“养老金”,反而成了家庭财富的“碎钞机”,让父母沦为无奈的“终身VIP客户”——需要持续投入,却看不到回报的那一种。

这出戏码的日常场景再真实不过:儿子背上行囊外出打工,象征着一个家庭新希望的开始。

可不久后,家里的微信聊天记录便成了大型“转账现场”。

“爸,工资拖了”,“妈,城市开销大,钱不够交房租”……各种名目的“求援”接踵而至。

更有甚者,在外工作三天打鱼两天晒网,最终选择“躺平”回家,理所当然地住进父母盖好的新房,一天天消耗着父母面朝黄土背朝天攒下的血汗钱。

面对此情此景,父母们除了叹息,更多的是“总不能看着孩子饿着”的无尽纵容与心酸。

这场投资的失败,掏空的不仅仅是父母干瘪的钱包,更是他们对晚年的全部指望。

过去,盼儿归是盼一份依靠和天伦之乐,如今,盼儿归却带着一丝恐惧,怕他空手而归,甚至带回新的债务。

曾经被视为未来保障的儿子,如今成了他们生活中最大的不确定开支。

当家庭的根基在代际的“啃老”中被不断侵蚀。

另一种追求面子的攀比,正悄然改变着乡村的物理面貌。

第三:攀比盖楼成风,豪宅常年空置养杂草如今驱车穿过许多乡村,最先映入眼帘的,往往不是田园风光,而是一栋栋争奇斗艳的“乡村城堡”。

三层小楼配罗马柱,宽敞庭院立石狮子,一家比一家高,一家比一家气派。

这些建筑俨然一场无声的竞赛,用砖瓦和高度诉说着主人的实力。

然而,走近细看,许多气派的大门紧锁,院内杂草丛生,透露出一丝人去楼空的寂寥。

这些华丽的建筑,更像是一枚枚立在地上的勋章,只为彰显一个主题:攀比。

这场“豪宅竞赛”的根源,深植于熟人社会中的面子文化。

房子,早已超越了其居住的本质属性,成为一个家庭财富、子孙是否出息的最直观“广告”。

谁家楼高,就意味着谁家儿女在外更有本事,谁家就更受乡邻“高看一眼”。

这种心态,驱动着人们不惜耗尽半生积蓄,甚至举债,也要在这场无形的角逐中不落下风。

于是,房子越盖越漂亮,但它的功能,也从温暖的“家”,异化为冰冷的“面子工程”。

这无疑是一种巨大的资源错配。

许多家庭为此背负重担,却只换来一年到头寥寥数日的居住。

这些倾注了全家心血的“城堡”,绝大部分时间都在沉睡,成为乡村土地上华丽而空洞的布景。

攀比之心,成了乡村最豪华的装修,也成了情感世界里最深的荒芜。

第四:人情薄如纸,只看钱袋不看情面

第四:人情薄如纸,只看钱袋不看情面记忆中那个“一家有事,八方来援”的乡土社会正在悄然退场。

如今在许多乡村,邻里间的情谊仿佛经历了一场寒流,悄然“降温”。

而衡量人际热度的,不再是从前那份淳朴的乡情,而是一把无形的“温度计”——它的刻度,精准地标示着“金钱”与“实力”。

这种转变体现在最日常的场景里。

过去,谁家修房砌墙、红白喜事,不用招呼,左邻右舍便会放下手头的活计赶来帮忙,人情在互助中流转、升温。

而今,即便是站在邻居家门口高声求助,也可能只换来门内的一片沉默,或是一句不痛不痒的“没空”。

与之形成鲜明对比的是,村里那些家境殷实、或是在外混得风生水起的人家,门前总是格外“热闹”。

他们家的任何一点风吹草动,都有人主动上门、殷勤关切,那份热情甚至超过了自家人。

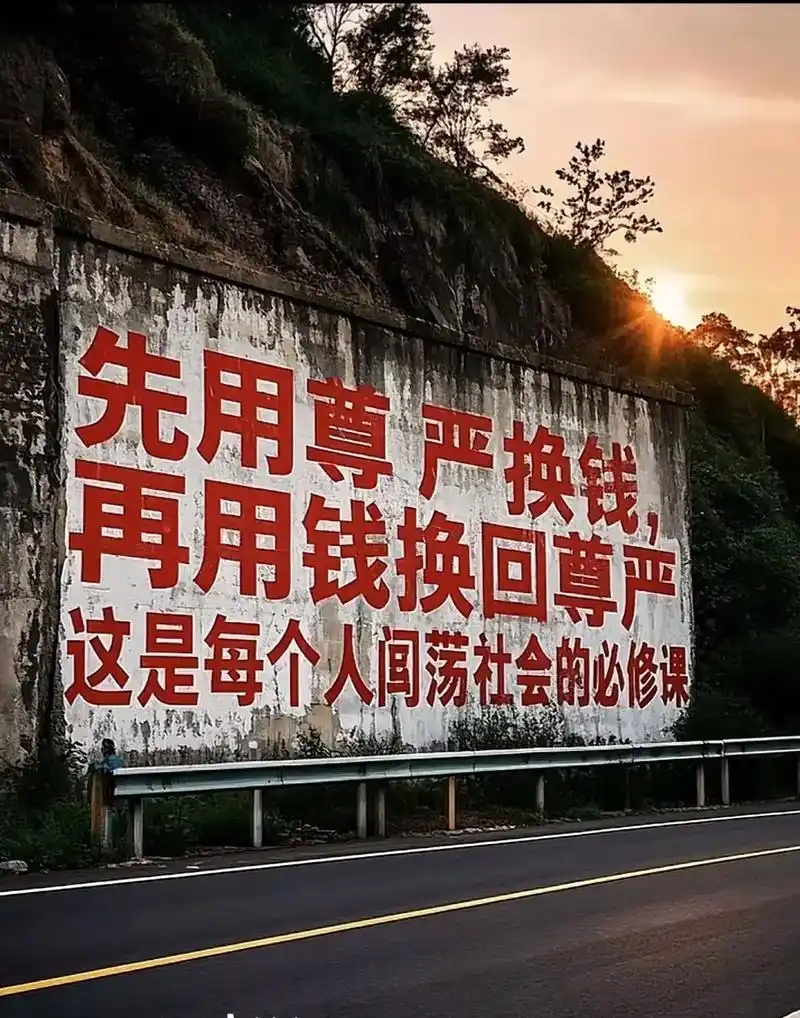

古人云“穷在闹市无人问,富在深山有远亲”,这正是当下部分乡村人情关系的真实写照。

人际关系从过去基于血缘、地缘的“人情共同体”,逐渐转向了以利益为导向的“价值交换圈”。

人们手中的“人情账本”,记的不再是情分与义气,而是潜在的回报与资源。

热情,成了一种需要精准投放的稀缺资源,专门献给那些有财有势的“绩优股”。

当淳朴的乡情在利益的考量下逐渐冷却,我们不禁要问,这些发生在婚姻、家庭和邻里间的种种“怪象”,正在把乡土卷入一个未知的深渊当中。

话说,你觉得呢?