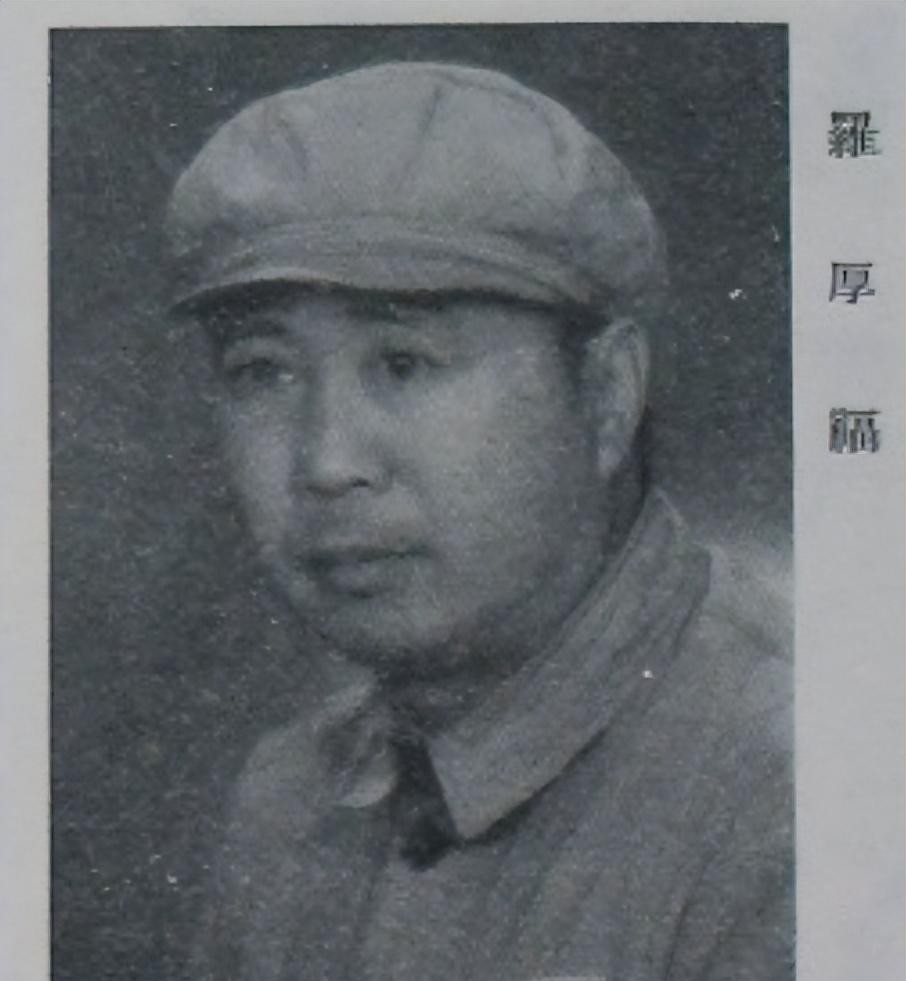

1965年6月的一天,武汉东湖宾馆的会客厅里传出爽朗笑声。一位头发花白的大校正与来访的中将寒暄。中将敬礼道:“罗主任,我来看您!”大厅里的年轻参谋愣住了:为什么中将对一位大校如此恭敬?很快,众人得知,这位两杠四星的大校罗厚福,竟是中将林维先当年在鄂豫皖根据地的老上级,更是他的救命恩人。两人此刻的军衔差距,成为新中国建军史上一段颇为复杂的注脚。

时间拨回到1932年秋。红四方面军主力调离鄂豫皖后,国民党大军蜂拥而至。鄂东北游击队陷入绝境,队伍溃散,罗厚福肩膀中弹,却强撑着掩护战友突围。临行前,他只拿到十三发子弹与十几名伤员。别人替他惋惜,他却咧嘴说:“人活着,队伍就能重新拉起来。”凭着这股硬骨气,罗厚福在大别山区硬是凑出一支二百多人的小部队。可因战区调整,他的功劳没能记录在册,晋升机会悄然溜走。

1935年春,“肃反”阴影笼罩川陕根据地。张国焘的警卫部队押来二十多名被列为“嫌疑”的干部。性情直率的罗厚福在大会上站出来:“这些弟兄都是打过仗、流过血的,不能冤杀!”结果触怒了上峰,被列入“反革命嫌疑”,关押在保卫局。枪决令已拟,突然国民党保安团袭营,保卫局无奈把他押赴前线“戴罪作战”。罗厚福拖着镣铐指挥,反将敌军击退。战后,罪名虽未彻底撤销,他却被命令去做挑夫。多年以后回想此事,他只淡淡一句:“挑担子也算革命工作,总得有人干。”

抗战全面爆发后,新四军接受大批鄂豫皖老红军。罗厚福被编入五师,担任十四旅旅长,他终于结束“挑夫”生涯,重新握枪带兵。此时的林维先,只是旅部一个瘦高个通讯员。一次遭遇战中,他肩部中弹,血流不止。罗厚福把自己的担架让给他,转身又领人反冲击。正是这次救护,让林维先踏上了延续生命、转入正规军校的道路。两人情谊,由此结下。

解放战争打响后,中原野战军组建。许多鄂豫皖老部队整建制归队,却偏偏没有罗厚福。他奉命回大别山带游击纵队。此役对华中局意义重大,却与日后授衔时的“野战军主力”硬性指标擦肩。战役结束,他被调往湖北军区负责地方武装整编,从此安于后方。有人劝他多向组织反映,他摆手:“让别人上前线。我懂山里路,再往回跑,反倒耽误事。”

1950年初,湖北军区存储物资出现严重流失。罗厚福在检查中发现蹊跷,“仓库出库单前后对不上”,他连夜写报告送至军区。可惜牵涉面广,部分领导不愿深究,反倒指责他“徇私舞弊”“打击报复”。调查未竟,他被暂时停职。两年后真相大白,罗厚福复职,却已被记过一次。档案里的这条“处分”记录,成为1955年评衔时无可回避的“硬伤”。

1955年9月,八一大楼金光耀眼。将星闪烁,昔日战友一个接一个走上授衔台。当主持人念出“罗厚福,大校”时,礼堂一角的林维先心头猛地一颤——他的肩章正是中将。仪式结束,林维先追到后台,握住罗厚福的手低声说:“首长,我……”“这有啥可说的?”罗厚福笑着打断,“星星多一个少一个,不耽误干活。”一句淡然,掩去多少过往波折。

1961年,周总理签署新的晋衔命令,218名大校晋升少将。湖北军区干部拉名单时,许多人以为罗厚福总该“补偿”了。结果关山依旧,他依然名落孙山。原因不繁:1.革命早期的“肃反”阴影虽被否定,材料却未彻底清理;2.1950年的处分在卷宗上醒目;3.解放战争阶段没有进入野战军主力序列。几条硬杠杠放在一起,谁也拿不出绝对说服力为他翻案。从此,罗厚福以大校之衔终老军旅。

多年后,武汉军区史料编辑组搜集老干部口述。有人问罗厚福,可有遗憾?他缓缓捻着紫砂壶:“在山沟打游击的年月,我领过一支没有号码的枪,如今得一身没有将星的军装,也合算。”旁人无言。倒是林维先常说:“没有罗旅长当年替我挡子弹,哪有我今天的中将。”一句肺腑,映出两代军人命运交错的无常。

今日翻开军史,1955年授衔名单和1956年修订版中,大校罗厚福与中将林维先的并排,格外醒目。两人曾在同一条战壕里出生入死,却被历史推向不同层级。原因看似复杂,其实离不开那套严格到近乎苛刻的标准:资历、职务、战功、纪律记录,缺一不可。一旦哪环掉链子,再硬的资历也难撼动条条框框。

值得一提的是,罗厚福并非没有朋友为他奔走。李先念在武汉军区工作时,数次在中央军委办公会上提到:“罗厚福才是真正的老区农家子弟,革命赤胆忠心。”可在制度面前,情分终究得让位于成文规定。1958年,授衔工作补报名单阶段结束,此事彻底尘埃落定。

林维先此后历任武汉军区副司令、福州前线总指挥等职。每逢提起老首长,他从不避讳当年那段“通讯员—旅长”的微妙关系。一次军区座谈,他拍着自己的肩章说:“我这一身星,不是一朝一夕拼来的,也少不了罗旅长把机会推给我。”台下静得出奇,年轻军官默默记下这句话。

罗厚福1975年离休,晚年常回大别山走走。乡亲们见到他,依旧喊“罗旅长”。有人问他希望留下什么,他摆摆手:“把山里的烈士墓碑修一修,比什么都强。”1983年春,他病逝武汉,遗愿完成:湖北军区拨款在英山县为牺牲战友重建纪念碑。那座碑下,十三发子弹的故事被刻进石头,再无被忽略的风险。

翻检这段经历可见,军衔固然耀眼,真正让人敬重的,还是那股在绝境中扛枪上山的意志。罗厚福没等到将星,却用一生无怨无悔的选择,给后辈们留下另一种“勋章”。而林维先以中将身份四处宣讲这段往事,对外人说得最多的一句话是:“军衔高低,是国家的需要;当年那位只剩十三发子弹的老连长,却是我心中永远的将军。”