文|酸奶

编辑|拾言札记

前言当全运会女子双人10米跳台的记分牌定格在235.86分,那个曾以“水花消失术”惊艳众人的少女终于回归。

然而这块金牌背后,是183天伤病困扰与体重争议的艰难岁月,从世锦赛退赛到大学报到时被嘲讽“胖若两人”,从与搭档仅三周磨合到0.9分险胜,全红婵的复出之路布满荆棘。

面对青春期的身体变化与脚踝旧伤,当质疑声依旧不绝于耳,这个刚满18岁的姑娘,究竟经历了怎样的挣扎与成长?

压力与争议

那个曾经凭借“水花消失术”惊艳全网的14岁少女,如今已年满18岁,时隔183天伤愈复出,用一枚沉甸甸的金牌宣告了自己的回归。

谁能想到,这次看似轻松的夺冠背后,全红婵背负了多少不为人知的压力。

早在今年5月,因为脚踝的旧伤反复,再加上青春期身体发育带来的体重上升,她不得不暂时告别赛场,甚至遗憾放弃了世锦赛的参赛机会。

九月份,当她出现在暨南大学体育学院报到现场时,肉眼可见的体型变化立刻引发了热议,有人调侃她“胖了不少”,还有人拿她的身材和艺人伍佰做对比,各种嘲讽的声音扑面而来,更有甚者开始猜测她是不是要提前退役。

要知道全红婵的家人都是大骨架身材,这意味着她天生就带着“增重容易、控形困难”的基因,而对于跳水运动员来说,体重的细微变化都会直接影响空中姿态和入水效果,青春期的发育带来的不仅是生理上的变化,更是竞技状态上的巨大挑战。

与此同时脚踝的旧伤也没完全康复,每一次训练都伴随着潜在的风险,这些客观存在的难题,让她的备战之路布满了荆棘。

面对双重困境,全红婵没有选择退缩,而是用极致的坚持和付出寻找破局之道。

重整旗鼓

为了控制体重,她制定了一套近乎苛刻的管理计划,每天清晨起床后、训练间隙、晚上睡前,她都会定时测量体重,饮食更是精确到克来计算,每一顿吃多少主食、多少蛋白质、多少蔬菜,都有严格的标准,哪怕是一口水的摄入量都要把控到位。

除了饮食控制,她还主动给自己增加了力量训练的强度,每天在常规训练之外,额外加练举重、核心力量等项目,只为了增强身体控制,跳水台上下,她重复着数百次的跳跃、旋转、入水动作,哪怕累到胳膊酸痛、腿软无力,也只是稍作休息就重新站上跳台,一点点找回最佳竞技状态。

而这次双人跳夺冠的背后,还有一段让人意外的磨合经历,全红婵与搭档王伟莹的组合,从确定到参赛仅仅只有三周时间,刚开始合练时,两人的同步误差高达0.5秒,这对于追求极致精准的跳水项目来说,无疑是巨大的鸿沟。

为了赶上赛程,她们开启了“魔鬼训练”模式,每天在正常训练结束后,还要额外加练四个小时,教练把每一个动作都拆解开,从起跳时的蹬腿力度、空中旋转的速度,到入水时的角度,都逐毫秒进行打磨。

她们甚至刻意练习呼吸频率,确保在起跳、腾空、入水的整个过程中,呼吸节奏完全一致,训练场上她们反复观看合练视频,互相指出对方的细微偏差,一点点调整动作幅度,从最初的磕磕绊绊到后来的默契十足,三周时间里,每一次进步都离不开两人的咬牙坚持。

赛场上的全红婵,用实力证明了所有付出都不会白费。

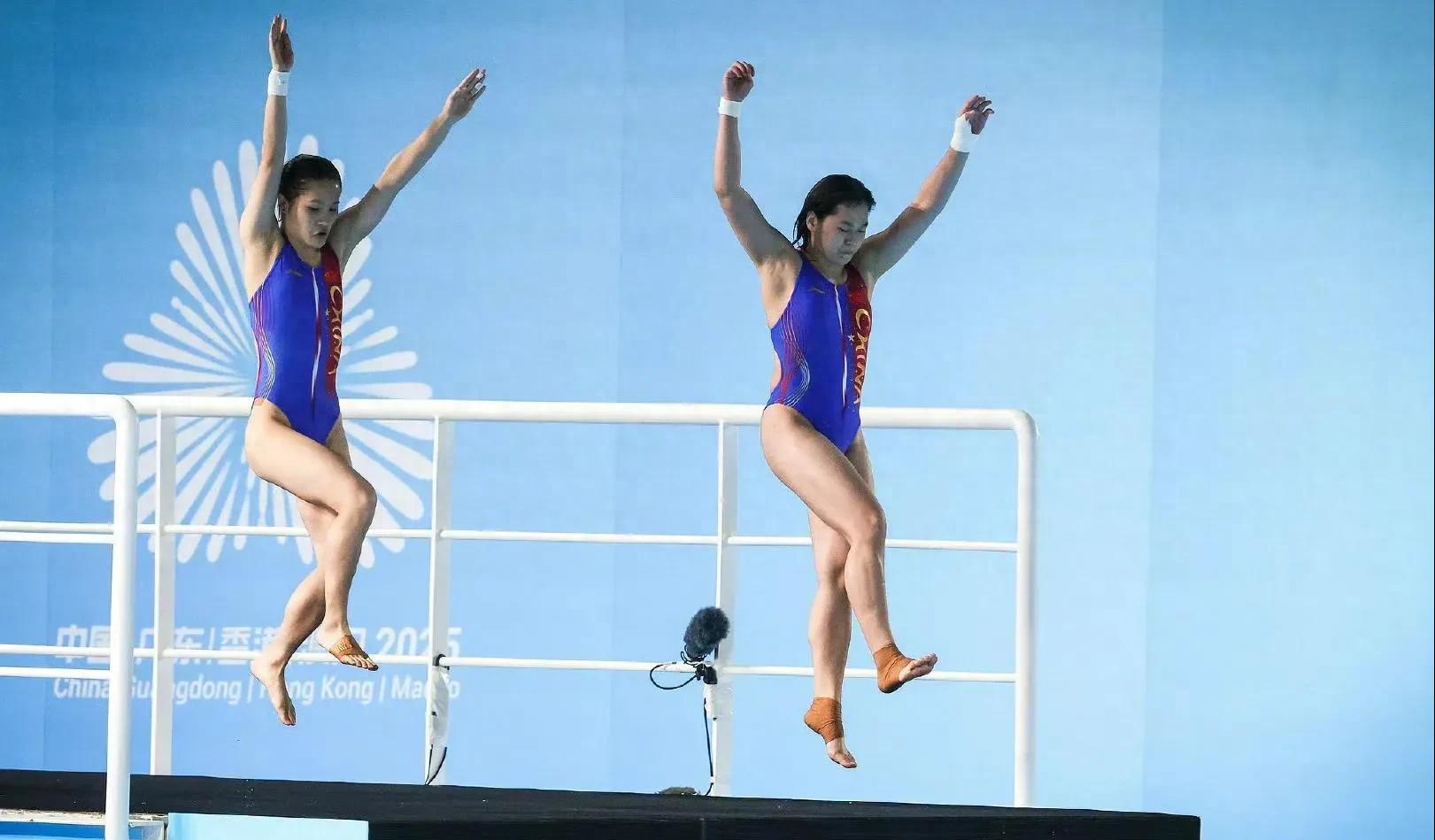

站在10米跳台上,她的起跳高度明显高于搭档,即便身形看起来比之前壮硕了不少,但空中抱腿的姿势依然轻盈利落,当身体入水的那一刻,熟悉的“水花消失术”再次上演,细小的水花几乎可以忽略不计,引得现场观众不约而同发出“哇”的惊叹声。

解说员看着她的表现,忍不住感慨:“长时间没有参加正式比赛,还能保持这样的状态,真的太让人意外了。”三轮比拼下来,她和王伟莹凭借稳定的发挥,以235.86分的成绩,仅仅领先上海队陈芋汐/掌敏洁组合0.9分,成功拿下金牌。

赛后全红婵在社交媒体上简单直白地写下“我真棒”三个字,短短三个字里,藏着她对自己这段时间努力的认可,也透着这个年纪该有的率真可爱。

赛场之外的小插曲,更让人们看到了全红婵可爱柔软的一面。

更加成熟

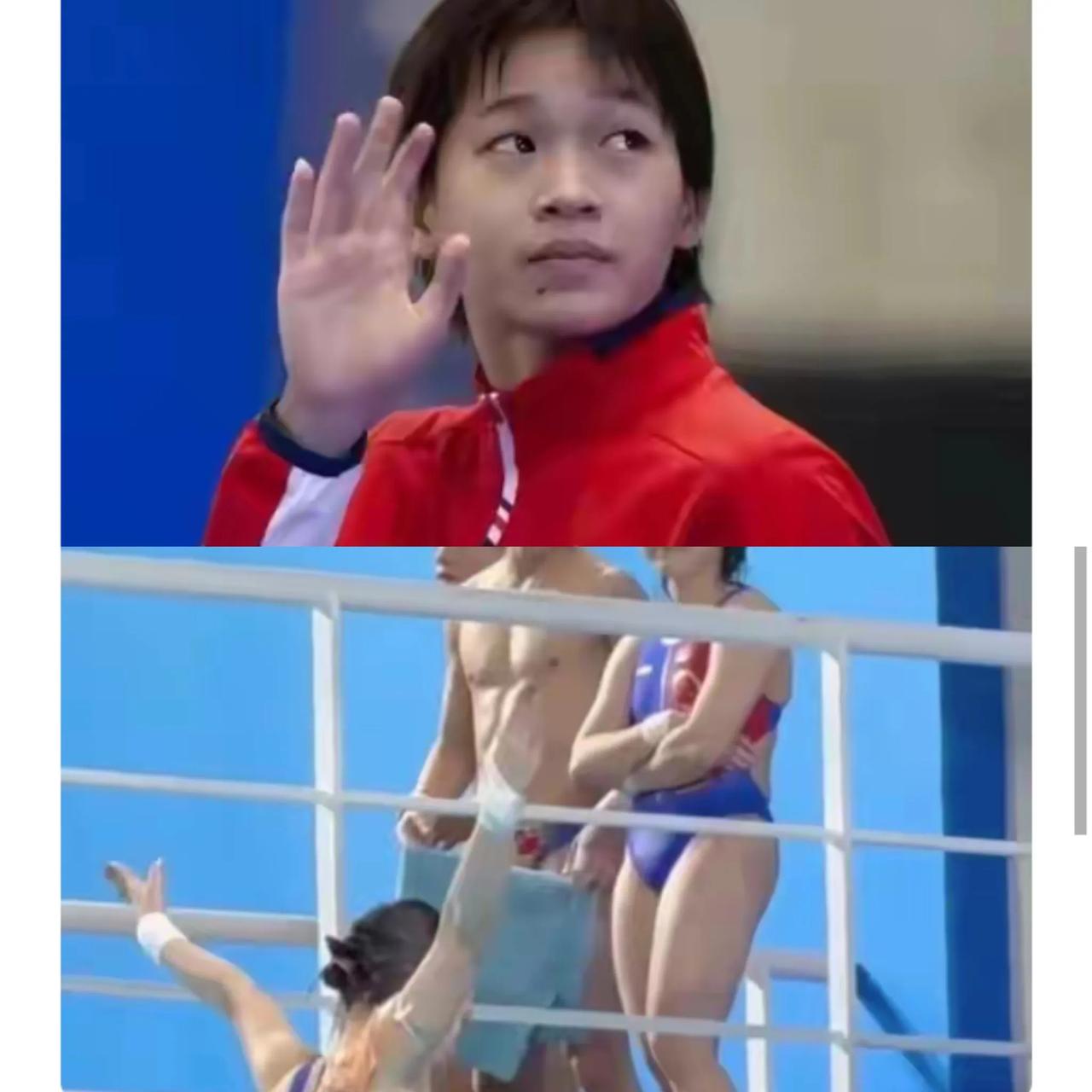

夺冠后同为跳水名将的张家齐跑到她身边,调皮地伸出手捏了捏她肚子上的肉肉,全红婵没有丝毫介意,反而笑着和张家齐打闹起来,两个姑娘的互动温馨又有趣,瞬间化解了赛场上的紧张氛围。

而搭档王伟莹在接受采访时也提到,训练期间全红婵经常鼓励自己,遇到困难时会一起加油打气,让人看到了这个18岁姑娘沉稳担当的一面。

比起14岁时那个在镜头前略显羞涩、爱说爱笑的“全妹”,如今的她坐在台下时,眼神里少了几分肆无忌惮的活泼,多了几分坚定与沉稳,但这份成熟并没有磨灭她骨子里的纯真,反而让她显得更加从容。

全红婵的实力,不仅得到了国内观众的认可,更收获了国际泳联的高度评价,她被评为2024年度最佳女子跳水运动员,这份认可,来自于她在赛场上的稳定发挥,更来自于她在面对成长挑战时展现出的坚韧与突破。

然而即便手握金牌和国际认可,全红婵依然没能完全摆脱外界的争议,夺冠之后,仍有不少声音在讨论她的身材,认为她“太胖”不符合大众对运动员的刻板印象,还有人质疑她为什么不参加单人项目,直言她是“怕输才不敢报名”。

事实上,这些争议背后,都有着不为人知的隐情。

不参加单人项目,并非临时决定,而是团队综合考量后的科学决策,她的脚踝旧伤还没有完全康复,单人项目的强度和压力对伤病恢复不利,暂时放弃是为了长远的运动生涯考虑。

这些争议,往往忽略了她背后的努力和先天条件带来的挑战,也让人们意识到,运动员并非完美的比赛机器,他们和普通人一样,会经历身体的变化,会面临伤病的困扰,也会在成长过程中遇到各种难题。

结语

从14岁横空出世到18岁沉稳回归,全红婵的成长之路,注定伴随着鲜花与掌声,也少不了质疑与争议,她在青春期的发育中挣扎,在伤病的困扰中坚持,在短暂的蛰伏中沉淀,最终用实力证明了自己。

国际泳联的认可、官媒的祝贺、搭档的信赖、队友的温情,都是对她付出的最好回馈,而那些争议声,或许也会成为她成长路上的一部分,让她在未来的日子里更加从容、更加坚定。

来源:鲁中晨报

评论列表