中国钱币评级行业经历了从借鉴模仿到自主创新的发展历程,大致可分为四个阶段:

一、萌芽期(2010年以前)

在2010年之前,中国钱币收藏市场主要依赖传统"眼学"鉴定,缺乏标准化的评级体系。国际评级巨头PCGS(1986年成立)和NGC(1987年成立)已在全球建立了成熟的谢尔顿70分评级标准,但尚未正式进入中国市场。国内藏家面临真伪难辨、品相描述主观、交易效率低下等问题。

二、启蒙与初创期(2010-2014年)

这是中国钱币评级行业的起步阶段:

2010年:众诚评级成立,成为国内早期探索者之一

2011年:公博评级在北京成立,初期采用"只评真伪不打分"模式,很快转向打分制

2012年:华龙盛世在北京成立,国内评级机构开始形成规模

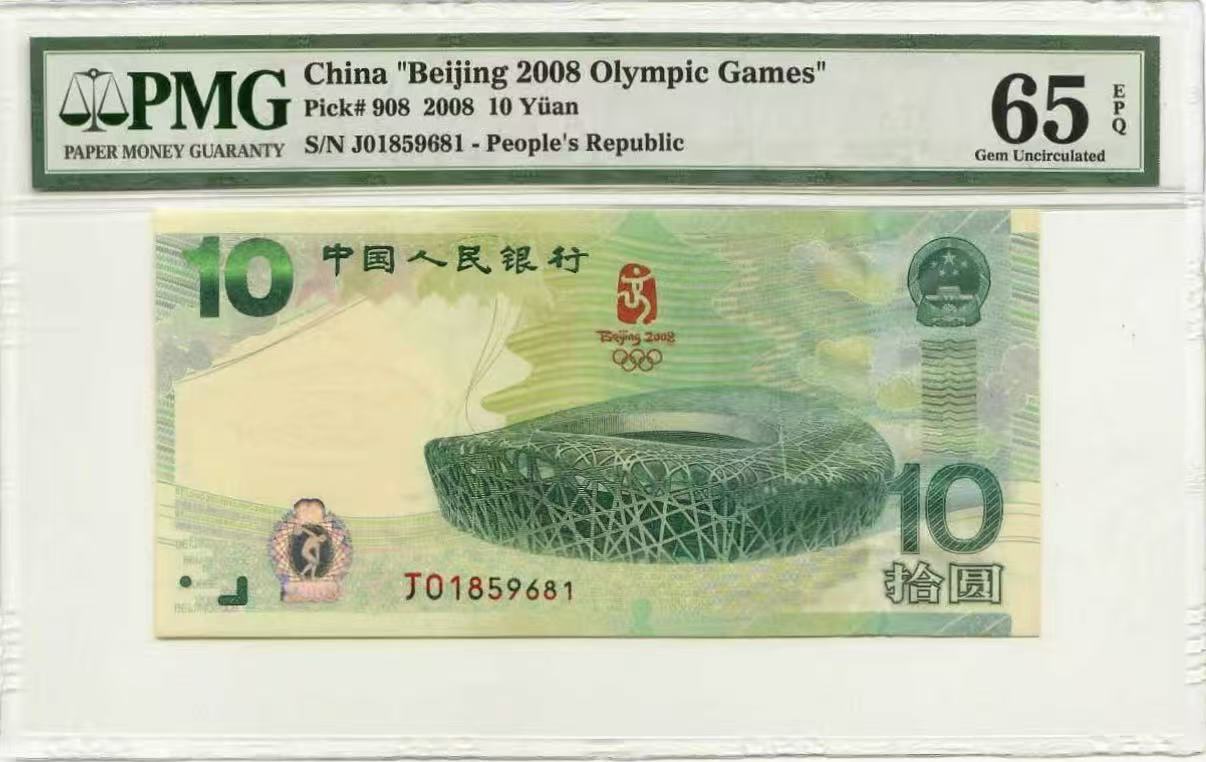

2013年:国际巨头PCGS在上海设立办公室,NGC也加速布局中国市场,带来先进技术和标准

这一阶段的特点是"洋为中用":国内机构借鉴美国经验,尝试建立符合中国市场的评级体系,但近代机制币的评级话语权仍掌握在国外机构手中。

三、自主体系建立期(2014-2015年)

2014年8月5日是中国钱币评级史上的里程碑。中国钱币学会发布 《现代贵金属纪念币品相评级标准(试行)》 ,标志着中国特色钱币鉴定评级体系初步建立。

该标准的核心特点:

采用100分制(80100分为非流通品),而非美国的70分制

制定80、82、84...100共11个典型等级描述

不区分精制币与普制币,更符合中国实际铸造工艺

强调指标体系(成文法),区别于美国依赖数据库图样(判例法)的模式

四、蓬勃发展与规范期(2015年至今)

20152020年:国内评级公司爆发式增长,公博、华夏、金盾、泰平、爱藏等机构纷纷涌现,市场竞争激烈

2021年后:行业进入洗牌期,部分机构倒下,头部机构加速规范化

2025年8月:PCGS首次推出中国古钱币评级服务,采用10分制体系,标志着国际标准与中国特色的进一步融合

当前格局与特点

1. 二元并存:国际机构(PCGS、NGC)占据高端机制币市场,国内机构主导中低端和古钱币领域

2. 痛点仍存:送评国外周期长、成本高、海关风险大,催生本土机构发展空间

3. 标准融合:国内借鉴西方技术理念,结合传统鉴定精华,走出本土化道路

中国钱币评级行业用短短十余年完成了从空白到初步成熟的过程,但仍需在标准化管理、公信力建设等方面持续精进。