生态水流量是维系流域生态平衡、保障水生生物生存的核心要素,在水电站运行中,实时监管下泄生态流量是兼顾发电与生态保护的关键。闸门换算法作为生态水流量在线监测的核心技术之一,适用于无法安装常规流量计或明渠的场景,水利工程研究人员指出,该方法通过整合水位、闸位监测与数据传输技术,能在山区水电站等施工条件有限、交通不便的区域实现精准监测,为生态监管提供可靠数据支撑。

一、系统核心构成

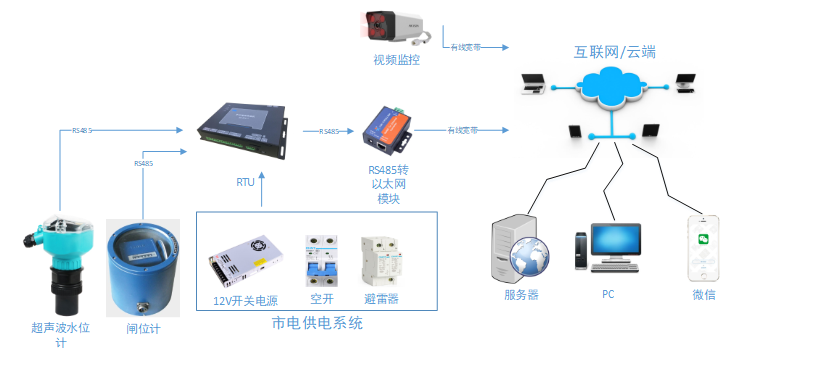

生态水流量在线监测系统(闸门换算法)通过三层架构协同实现功能:采集层在水电站关键位置布设遥测站点,集成雷达水位计、闸位计与视频监测设备,实时捕捉闸前水位、闸门开度及下泄口影像,同步完成生态流量初步计算后,通过公网无线通信网络传输数据;数据层接收遥测终端机信息,快速解析水位、流量等数据及视频信号,校验后稳定存入数据库,确保数据完整无偏差;应用层以 GIS 服务和数据访问服务为支撑,构建监管应用模块,提供实时监测、历史数据回溯与统计分析功能,助力管理人员掌握流量动态。

二、监测站点布置原则

不同型式水电站的监测站点布置需结合泄流特性差异化设计:引水式与混合式水电站的监测断面需设在厂房前的水库大坝所在流域下游,直接反映大坝下泄核心流量;堤坝式水电站可选择水库大坝下游或发电厂房尾水下游作为监测断面,适配不同运行工况;若大坝或尾水出口与监测断面间存在支流补水,监测断面需前移至补水汇入口上游,避免外来水源干扰数据准确性,水利工程设计人员强调这一原则是保障监测数据有效性的前提。

三、流量计算核心原理

闸门换算法的计算依据为《水工建筑物与堰槽测流规范》(SL537-2011),核心逻辑是通过闸前水位与闸门开度推导流量,需区分两种工况:自由孔流工况采用公式 Q=μnbe√(2gH),其中 μ 为自由孔流流量系数、n 为闸孔数、e 为闸门开启高度(m)、H 为闸前水头,研究人员可通过现场率定建立 e/H 与 μ 的关系线优化精度;淹没孔流工况公式为 Q=μ₁nbe√(2gΔZ),μ₁为淹没孔流流量系数、ΔZ 为孔上下游水位差(m);若工况复杂,引入孔流淹没系数 σ,用通用公式 Q=σμnbe√(2gH) 覆盖两种流态,确保计算准确性。

四、关键设备选型要求

设备选型需匹配技术需求与现场环境:雷达水位计量程 5m、分辨率 3mm(或 1%),采用 RS485 输出信号,适配 24V/12V 供电,满足闸前水位精准监测;闸位计量程 10m、分辨率 0.5cm、测量精度 ±2cm(或 0.2% F・S),能在 - 25℃~85℃环境稳定工作,确保闸门开度数据无偏差;遥测终端机作为中枢,支持 GPRS、4G、以太网等通信方式,可扩展 256GB 存储,具备远程配置、升级及报警功能,减少现场运维工作量。

五、数据传输方案选择

数据传输需结合现场网络条件灵活适配:光纤有线传输适用于站点近、有稳定网络的场景,通过光纤或宽带实现高速传输,减少干扰;GPRS/4G 无线通信应对偏远无布线区域,依托移动网络传输数据与影像,部署成本低;北斗通信解决无信号极端情况,通过北斗短报文将数据转发至服务器,保障数据连续性。

六、现场适配与安装要点

山区水电站应用中,闸门换算法无需浇筑槽堰,仅装水位计与闸位计即可降低施工难度;安装时雷达水位计需选闸前无遮挡、水位平稳处,确保监测范围覆盖水位变化区间;闸位计需精准对接闸门机械结构,减少开度测量偏差;同时为设备加装防水防潮装置,应对山区潮湿环境,保障系统长期稳定运行。

软件平台作为数据应用核心,支持站点管理、实时 / 历史数据查看、报表生成与导出,兼容《水文通讯规约》(SL651-2014),可向上级监管服务器传输数据,为生态流量监管提供全流程支撑。