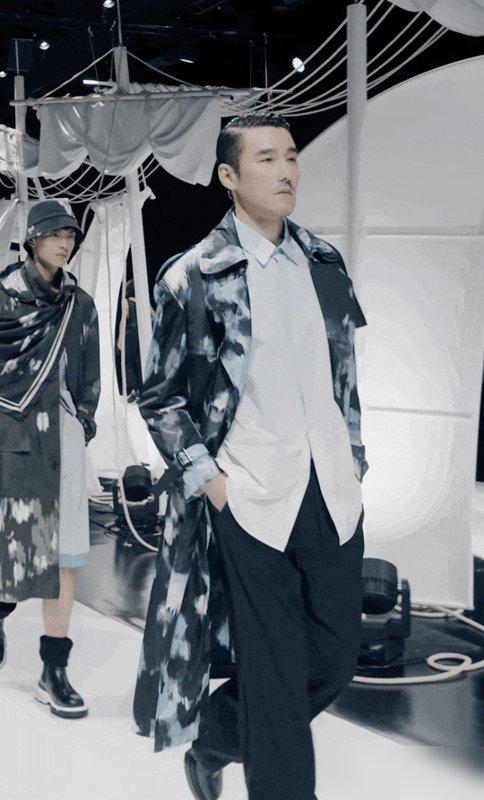

前阵子刷到瞿颖胡兵在伦敦时装周的同框走秀,评论区全是“爷青回”的感慨,可我盯着屏幕忽然愣了——这哪是简单的回忆杀啊?这是中国超模走了三十年的路,终于走出了属于自己的“东方节奏”。

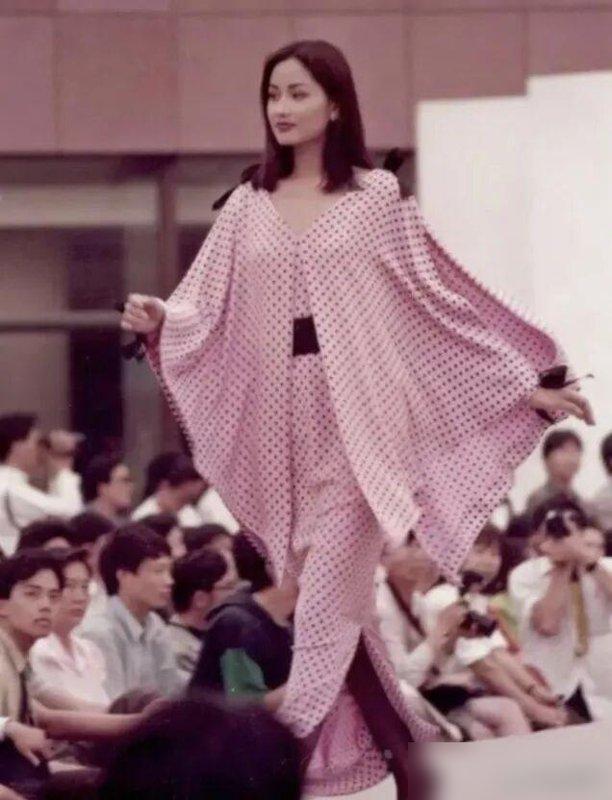

小时候看《真情告白》,觉得瞿颖的大长腿和胡兵的西装杀是“荧幕CP天花板”,后来才知道他们是中国模特行业的“开荒者”。那会国内模特行业刚萌芽,大家都觉得“这是吃青春饭的”,瞿颖1991年拿了模特大赛亚军才正式入行,吕燕刚出道时还被骂“不符合东方美”——可现在回头看,恰恰是吕燕当年带着西方媒体的“猎奇目光”闯进国际秀场,才第一次把“中国面孔”从“刻板标签”里拽出来:原来东方人不是只有一种样子,我们的美能扛住争议,也能撞开偏见。

后来到刘雯、何穗那代,我记得刘雯首登维密时,全家守着电脑直播,她走步时的从容劲,和西方模特站在一起丝毫不输。

那会国际品牌开始主动找中国模特,但要求变“刁”了——不是走得好看就行,得能“接住”品牌的调性。比如雎晓雯走MarcJacobs,鬼马的表情和灵动的台步,刚好贴住品牌的年轻活力;何穗走维密时的轻盈步伐,配着她的雪白肌肤,把“性感优雅”演得恰到好处。这哪是“靠脸吃饭”?分明是把自己变成了“品牌翻译官”——你要优雅我就收着劲,你要酷我就绷着感,这种“按需调整”的本事,是不是像现在咱们职场里说的“核心竞争力”?

再到贺聪、陈瑜这些新生代,我刷到贺聪走Prada的视频,一开始觉得“她台步怎么这么淡啊”,后来才反应过来:现在的时尚圈终于“返璞归真”了——模特的任务不是“展示自己”,而是“让衣服说话”。你看她穿丝绸裙的小碎步,每一步都把布料的垂感带得刚好,线条感顺着步伐流下来;陈瑜的中法混血脸,走巴黎高定时的“雕塑感”,把衣服的剪裁细节抠得明明白白。

你有没有发现?

现在看超模走秀,注意力反而更容易落在衣服上——这难道不是一种更高级的专业?

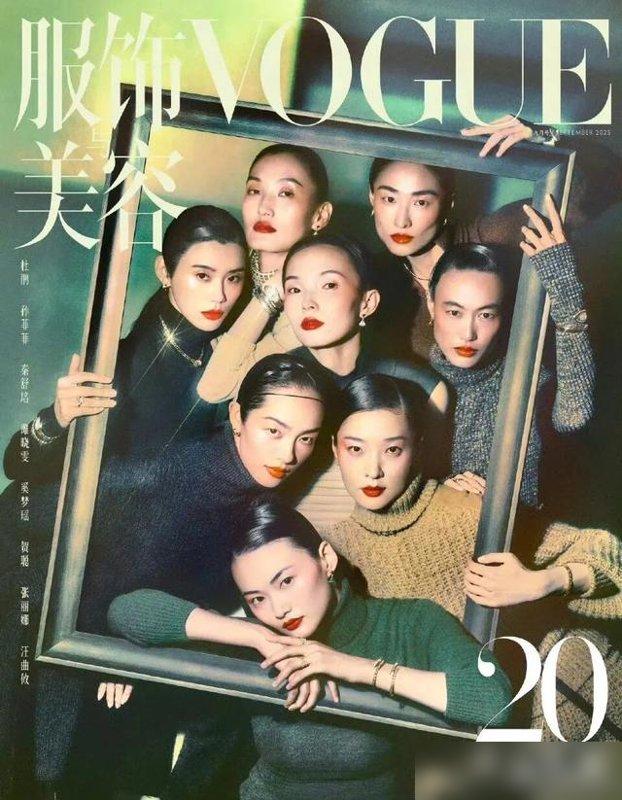

最戳人的其实是“审美话语权”的变化。以前老外选中国模特,总爱挑“丹凤眼、高颧骨”,觉得这才是“东方异域感”,可现在呢?刘雯的亲和、孙菲菲的清冷、贺聪的“留白感”,各种样子的东方美都能在国际秀场站得住脚。

你说这是不是自信?

以前我们得按别人的标签改自己,现在我们把自己的样子摊开——你看,这就是东方美,不单一、不刻板,连国际品牌都得跟着我们的审美调整。

前几天在小红书刷到一个帖子,问“为什么现在超模不拼气场了?”底下有个评论特别戳人:“因为气场不用拼了,我们的审美已经站在那了。”可不是吗?

瞿颖胡兵的走秀之所以让人感慨,不是因为他们还是当年的样子,而是因为他们走过的路,让后来的超模不用再走同样的弯路——不用靠夸张动作抢镜头,不用靠别人的定义证明自己,只要把衣服的美、东方的美,安安静静地展示出来就行。

你有没有想过?

当我们讨论超模三代的变化时,其实讨论的是我们自己的“审美觉醒”。从“跟着别人的标准走”到“用自己的标准定义美”,从“靠大动作抢关注”到“用小细节衬衣服”,这难道不是最动人的成长?

现在再刷到超模走秀的视频,我总会多停两秒——不是看模特多好看,而是看衣服的垂感、剪裁的线条,看东方美在布料上“流动”的样子。你说,这是不是我们终于把“时尚话语权”攥在自己手里的证明?

你有没有过这样的时刻?

刷到某个超模走秀的视频,忽然觉得“哦,原来我们的美,早就不用别人说了”?

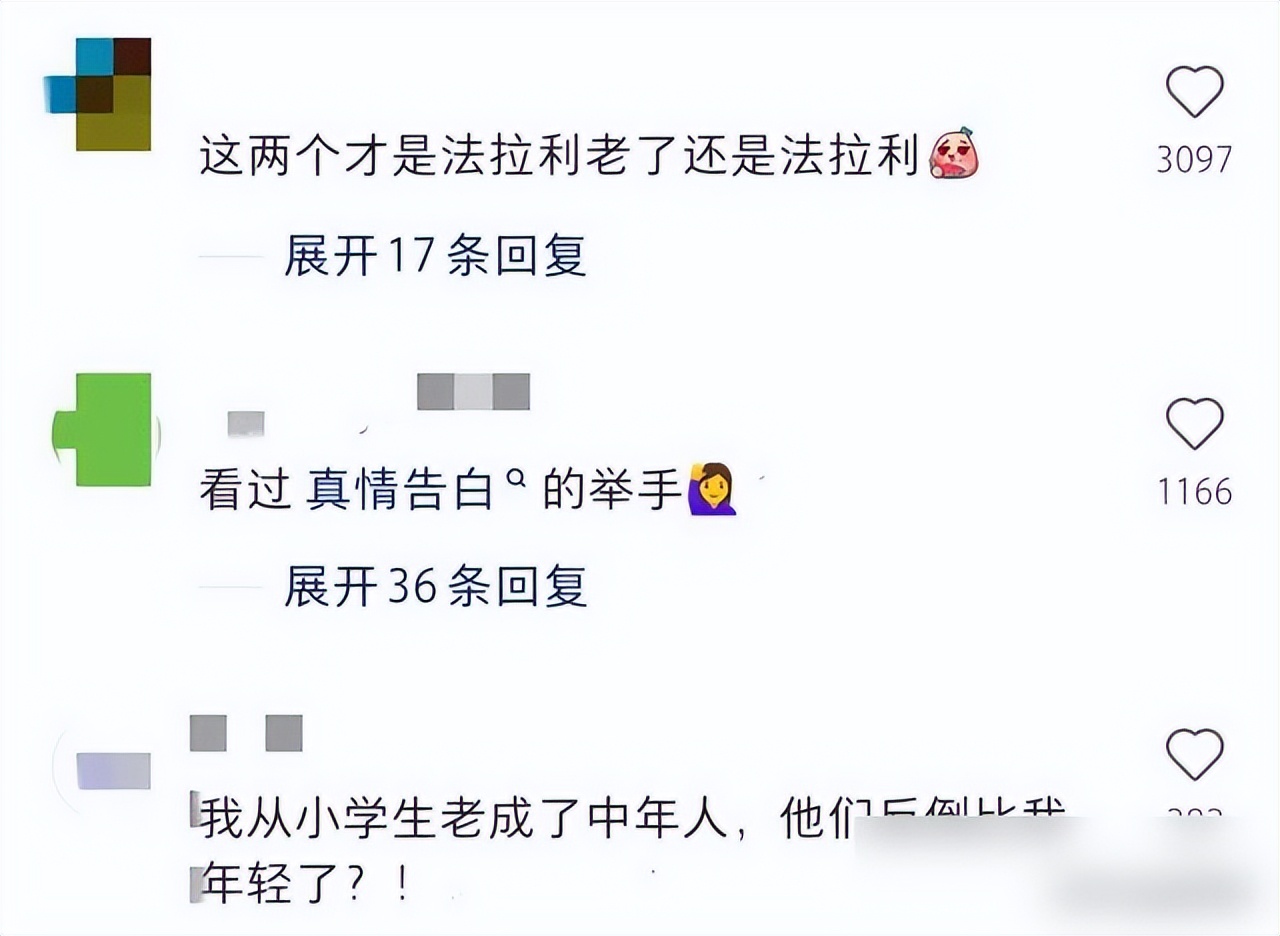

评论列表