当王镛先生提出“艺术书法”这一概念后,书法界掀起了一场关于书法本质与未来走向的深刻讨论。这场争论触及了书法的核心命题:在实用性逐渐消亡的今天,书法应当何去何从?

特别是对于楷书这一最具实用性的书体而言,它如何能够在保持传统精髓的同时,展现出现代艺术的生命力?

书法从诞生之初,就与实用性密不可分。甲骨文记录占卜,金文铭刻礼器,小篆统一文字,隶变推进书写效率,直至楷书的确立,无不体现着实用需求对书体演变的驱动。

然而,正是在这种实用性的书写中,古人逐渐发现了线条的韵律、结构的平衡、章法的节奏,从而将日常书写升华为艺术创造。

王羲之的《兰亭序》本是雅集记录,颜真卿的《祭侄文稿》原为悼念文章,这些被后世奉为经典的杰作,无一不是实用书写。

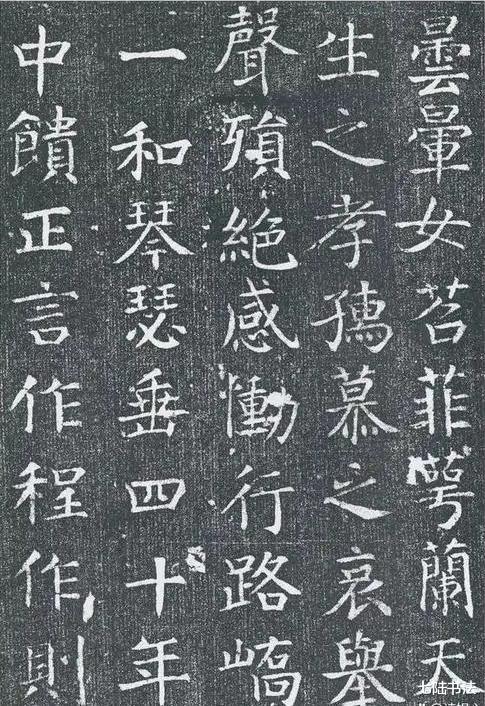

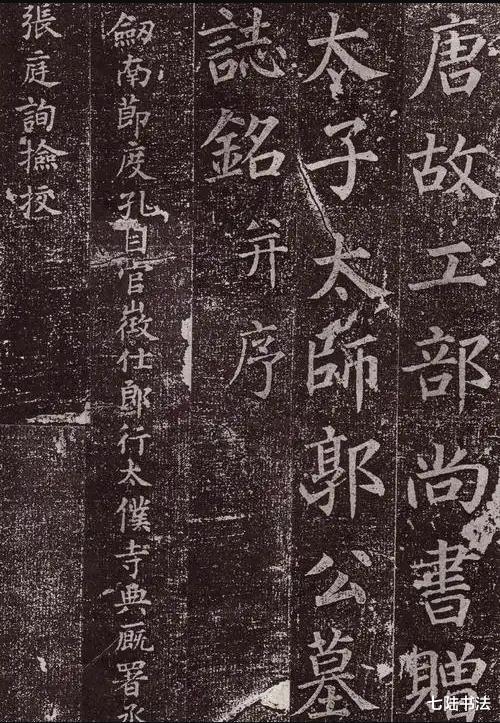

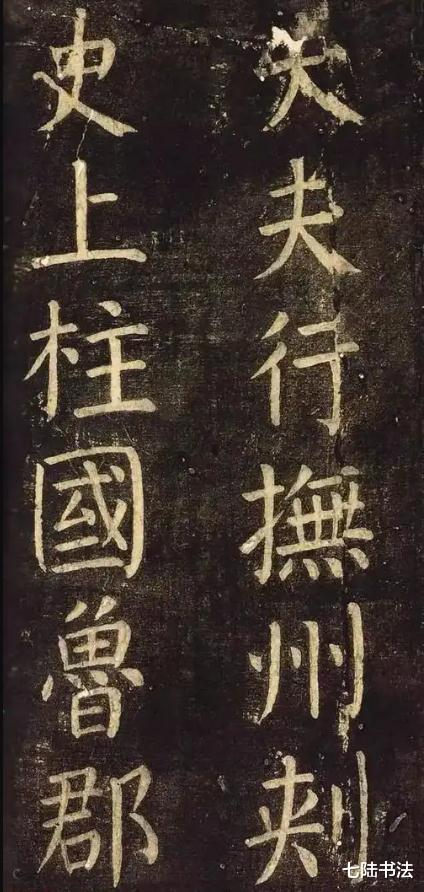

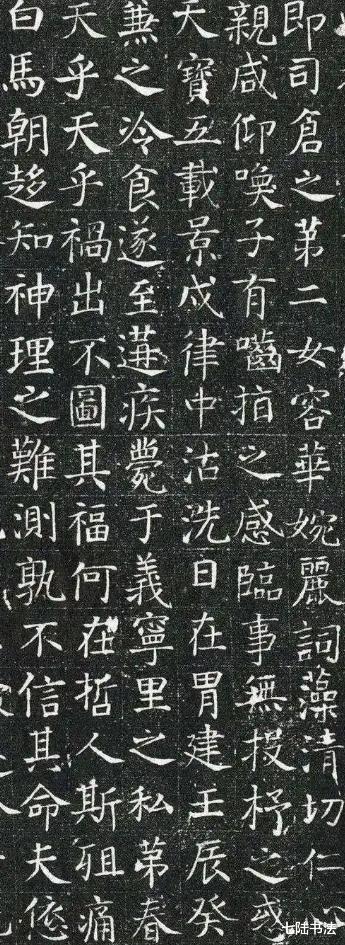

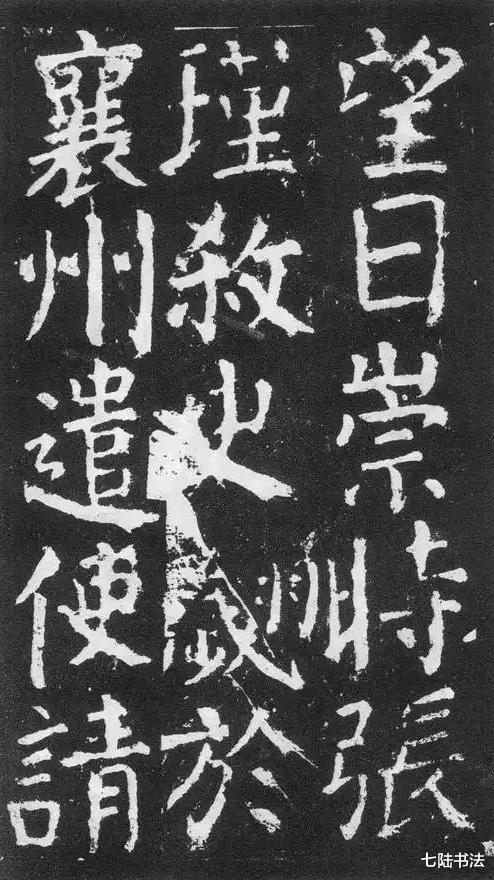

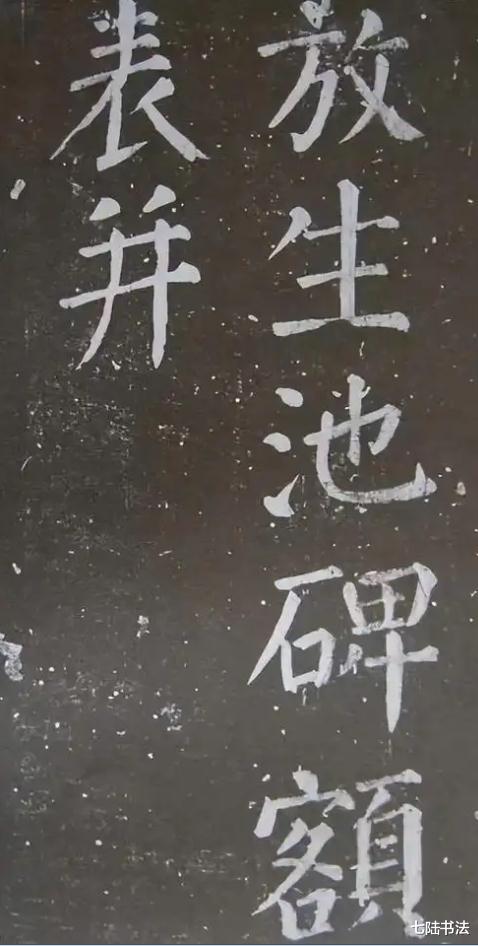

楷书作为最后形成的正体字,堪称实用性与艺术性结合的极致。唐代楷书大家如欧阳询、虞世南、褚遂良、颜真卿、柳公权等人,在严谨的法度中各展风姿,或险峻,或温润,或飘逸,或雄浑,或清健,将楷书的艺术表现力推向巅峰。

值得注意的是,这些书家的楷书作品,无论是碑刻还是墨迹,大多具有明确的实用功能,正是这种实用背景,使得他们的艺术创造根植于深厚的书写土壤。

然而,当键盘输入取代了手写,打印技术淘汰了抄录,书法的实用性几乎消失殆尽。这一转变使得书法不得不重新定位自身——它必须从一门实用技艺转型为纯粹的艺术形式。

王镛先生提出“艺术书法”,正是对这种时代变革的敏锐回应。将“书法艺术”转变为“艺术书法”,不仅仅是词语顺序的调换,更是对书法本质属性的重新定义:书法不再是从实用书写中升华出的艺术,而是以艺术创造为根本目的的活动。

在这一理念下,楷书的创作面临着特殊的挑战。作为最规范、最工整的书体,楷书极易陷入技术性的泥沼而失去艺术性的活力。

许多人将楷书简单理解为横平竖直、结构匀称,认为只要写得工整美观就是好的楷书。这种认识是片面的。楷书若想成为真正的书法艺术,就必须超越单纯的技术层面,进入艺术表现的境界。

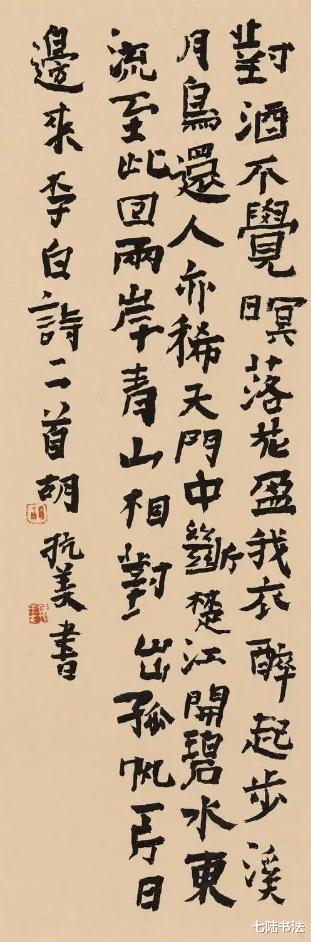

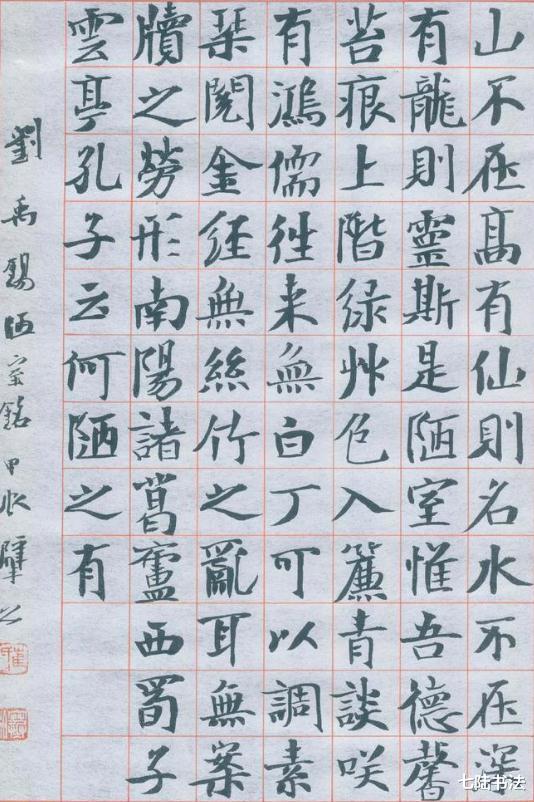

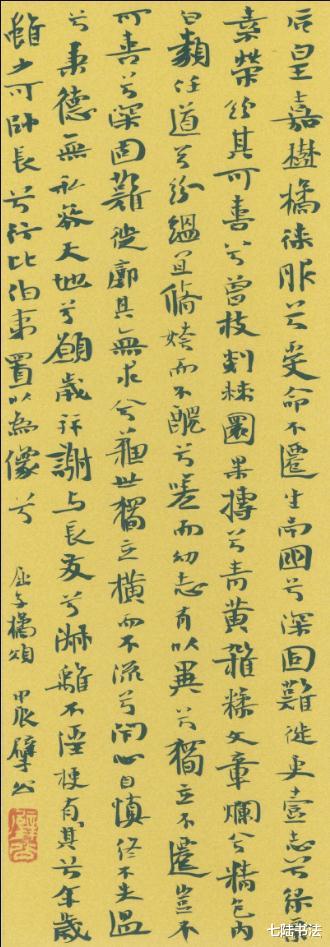

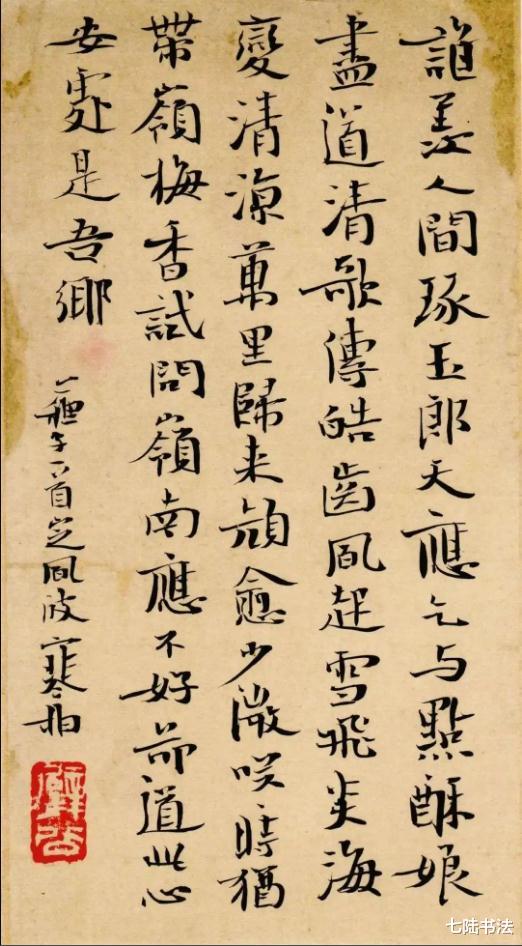

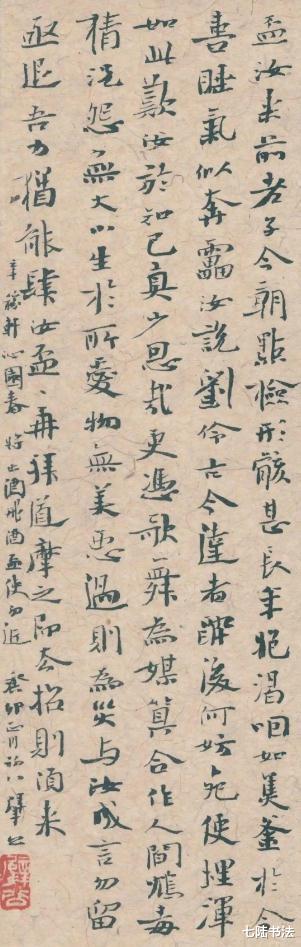

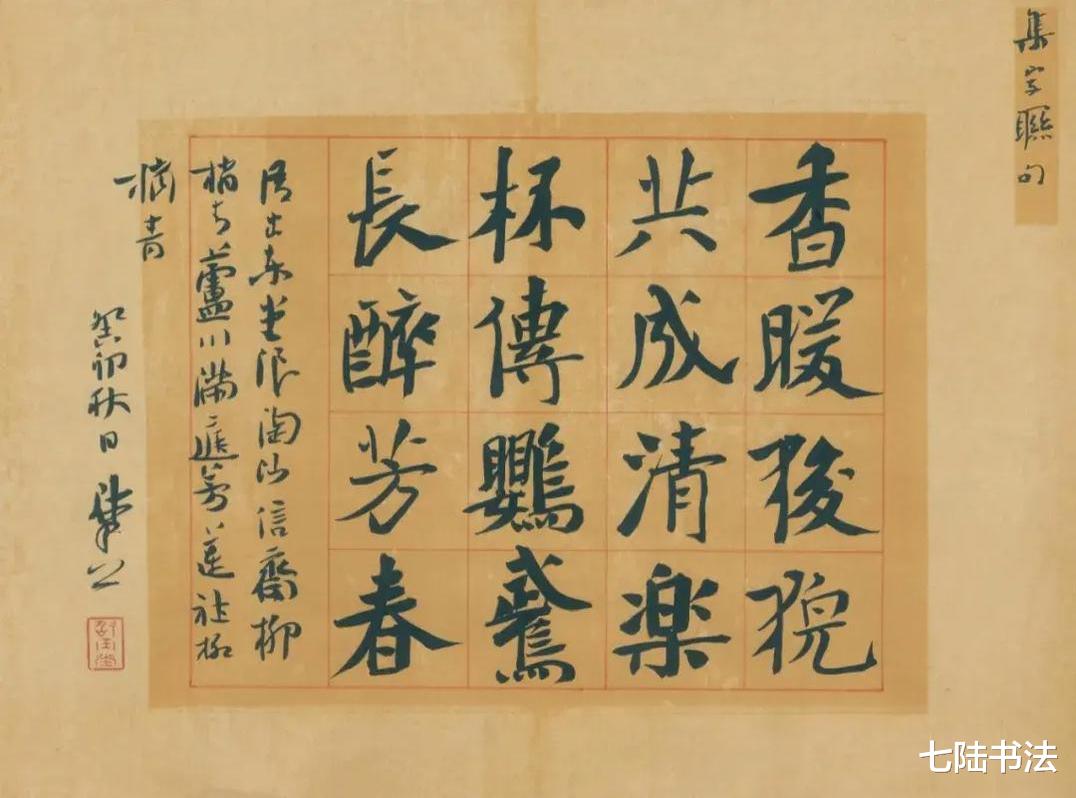

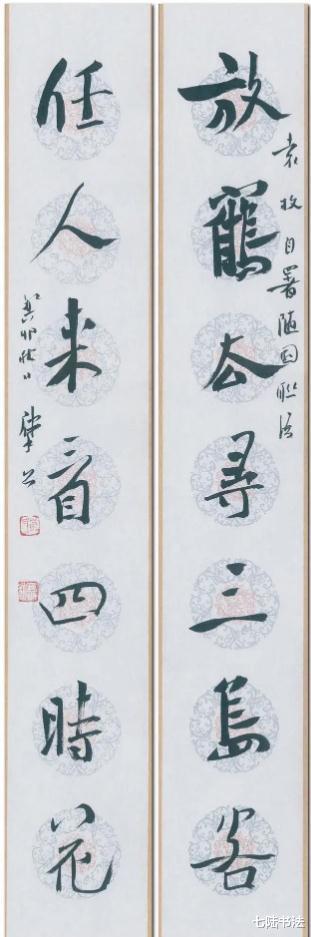

在当代书坛,崔寒柏先生的楷书创作确实为我们提供了一个艺术性楷书的优秀范例。他的楷书取法晋唐,融汇诸家,既得褚遂良的灵动飘逸,又具颜真卿的浑厚宽博,同时还吸收了北魏墓志的稚拙天真。

更为难得的是,他能够在深厚的传统功底中展现出鲜明的个人风格——雍容大度中见精微,典雅端庄中藏变化。

观其作品,单字结体往往在平正中求险绝,在规范中求变化;通篇章法则气息淳厚,虚实相生,营造出一种温润如玉的审美意境。

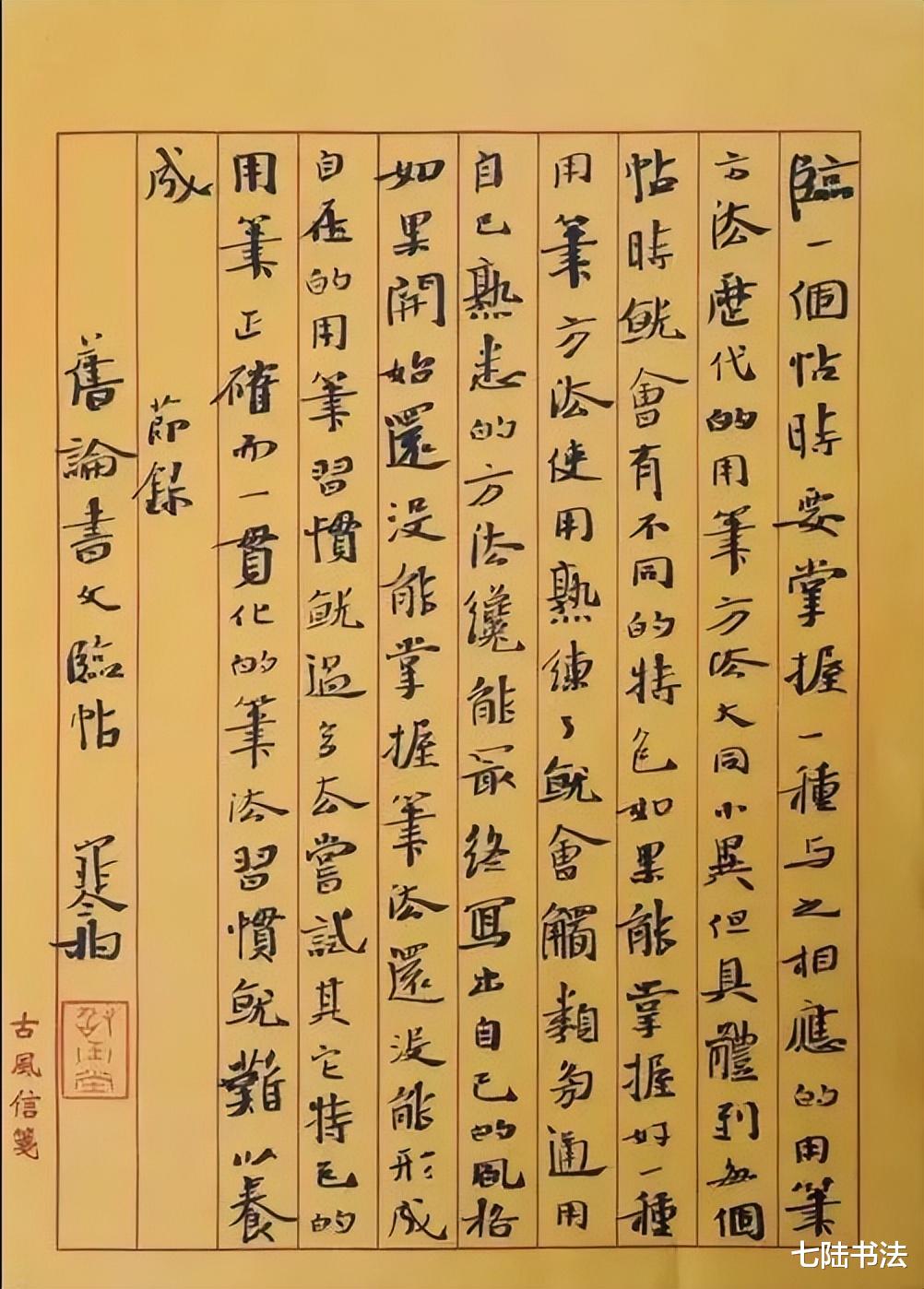

当然,强调楷书的艺术性,并非否定技术的重要性。相反,精湛的技法是艺术表现的基础。没有经过严格的技术训练,不掌握楷书的基本笔法与结字规律,所谓的艺术性就会沦为无本之木、无源之水。

但是,技术训练的最终目的应当是艺术创造,而非技术本身的炫耀。当代楷书教育中存在的过度强调技术规范而忽视艺术感悟的倾向,确实需要引起反思。

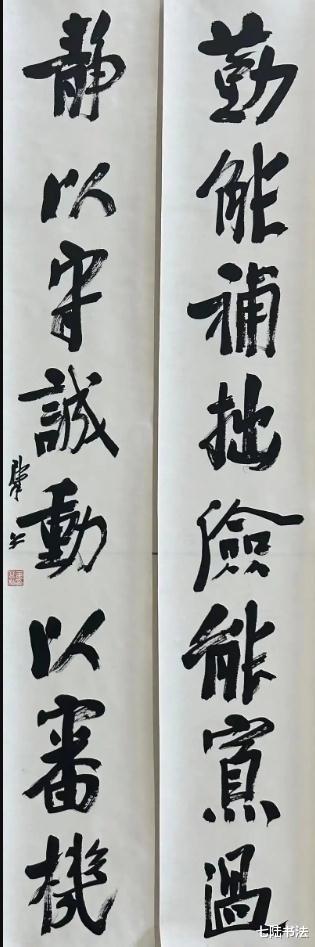

当楷书超越了单纯的字形准确与技术规范,进入到笔墨生命、结构个性、章法意境与气韵精神的艺术表现层面时,它才真正成为了书法艺术。

在“艺术书法”的理念下,楷书的创作既需要深入传统汲取精华,又需要面向当代大胆创新;既需要恪守法度精益求精,又需要超越技术直指心灵。

在这个键盘取代笔墨的时代,书法的存在价值不再依赖于实用功能,而完全在于其独特的艺术魅力与文化内涵。

楷书作为中国书法的典型代表,其艺术性的开拓与深化,不仅关系到这一书体自身的生存与发展,更关系到整个书法艺术在当代文化格局中的定位与价值。

将楷书写成真正的书法,就是要在点画之间注入生命的温度,在结构之中展现个性的深度,在章法之内营造意境的广度,在气韵之上达到精神的高度。

如此,楷书方能从实用的桎梏中彻底解放,在艺术的天空中自由翱翔;如此,书法才能从技术的牢笼中完全挣脱,在文化的土壤中生根开花。