《月令七十二候集解》中说:“处,去也,暑气至此而止矣。”暑气将于这一天结束,秋意冉冉,从而开始一年之中最美好的秋高气爽的时节。但不少人都有这样的疑问:处暑过后还热吗?就字面意思,处暑是暑气结束的意思。但民间有“处暑处暑,热死老鼠”的谚语,意为暑气到此为止。而事实上,暑热还要持续一段时间,秋意才缓慢地渗透在渐凉的夜晚中和微凉的秋雨里。但处暑后有一个最明显的特点是:白天热,早晚凉,昼夜温差大,降水少,空气湿度低。所以,白天要注意防暑,夜晚要记得添衣。暑去秋来,愿君务必珍重,秋日安康!

处暑三候传/统/二/十/四/节/气

早在《诗经》之《周南》中云:“五日为一侯,三侯为一气,故一岁有二十四气。”

所以处暑的三候为:一候:鹰乃祭鸟;二候:天地始肃;三候:禾乃登。

1一候:鹰乃祭鸟

处暑后,秋凉开始弥漫,秋风渐啸,天地清明。

此时鹰也感知秋之肃气,搏杀猎物而祭。古人称之为“义举”。

2二候:天地始肃

“天地始肃”,典出《逸周书》七十二候。天地间万物开始凋零,萧瑟之气弥漫。

古人所说的“秋后处决”正是如此,即是顺应天地的肃杀之气。

同时,也借此告诫人们在秋季不可骄盈,要谨言慎行,反省收敛。

3三候:禾乃登

禾”是五谷各类,“登”为成熟。

古人认为“春生、夏长、秋收、冬藏”是万物的基本规律。处暑时节,五谷各类农作物成熟,迎来万物收成之季。

处暑习俗

对于最会过日子的中国人来说,创造一些处暑习俗也是必不可少。

1秋游:秋高气爽,迎秋赏景

处暑之后,秋意渐浓,正是人们畅游郊野、迎秋赏景的好时节。

而民间向来就有“七月八月看巧云”之说,其间就有“出游迎秋”之意。

2放河灯:悼念逝者,祈保平安

处暑前后民间会有庆赞中元的活动,俗称作“七月半”,其中一项重要的民俗是放河灯。

河灯,也叫“荷花灯”。一般是在底座上放灯盏或蜡烛,中元夜放在水中,任其飘流,向海神祈保平安。

后来发展为对逝去亲人的悼念、对活着的人们祝福。

3吃鸭肉:处暑送鸭,无病各家

鸭肉味甘性凉,具有滋阴养胃、利水消肿的作用,因此民间有处暑吃鸭子的传统。

北京至今还保留着这一传统,一般处暑这天,人们会到店里去买处暑百合鸭。

而江苏地区,做好鸭子菜,首先要端一碗送给邻居,正所谓“处暑送鸭,无病各家”。

处暑习俗,虽然是约定俗成,却盛满了一代代人最纯真的欢乐与最真挚的祝福。

今日处暑,让我们在明净的初秋里,将这一份美好与祝福再次传承。

处暑时节养生

1养气:气顺,一切皆顺

民间有句俗语:“立秋不落雨,二十四只秋老虎。”

立秋如果没有下雨,之后二十四天都有一只秋老虎下山,气温被它追赶,一路猛涨,热得人们透不过气,“情绪中暑”。

想要给情绪解解暑,一定要保证一个好睡眠。

从出伏到处暑这个阶段,天气慢慢由热转凉,在这样的交替时期,自然界的阳气慢慢趋向收敛,人体内的阴阳之气的盛衰也随之改变。

此前炎热的夏季,昼长夜短很多人都有睡眠不足的情况,若是入秋以后不改换晚睡的习惯,很容易出现秋乏。

处暑过后,天气转凉,建议睡眠更加充足,晚上可以较之前早睡一小时,起居时间做一些调整,这样才能逐渐适应“秋乏”。

除了养气,还要通气。

室内通风很关键,如果室温合适就不需要开空调,可开窗通风,秋风穿堂过屋,涤净室内湿热污浊的空气,睡觉时注意护着肚子,以防脾胃受凉。

2养元:对的,才是好的

秋老虎狂飙的日子,忍耐暑热,身体消耗很大,需养满一身能量,才好对付毒虎。

汪曾祺说:“秋风一起,胃口大开,想吃点好吃的。”

吃好了,身体才有元气,但美味的食物太多,此时吃什么东西,才最养元气呢?

秋天若能吃些温热粥或药膳粥,可说是养生一大良方,尤其是脾胃虚、消化吸收功能比较差的人,吃粥有助健脾胃、补中气。

百合粥、银耳粥、杏仁粥、莲子粥、坚果粥与芝麻糊等,都是很好的养生食品。

中医提醒,老年人、体质较虚弱者,或是每年冬天都会明显感觉不舒服的人,应该从秋天就开始调理保养身体,多喝水、多吃滋阴润燥的食物,以增强人体的抵抗力。

处暑正处于夏秋转换的时机,此时暑气仍有残留,食物依旧容易变质。所以说,平日里进食要讲究卫生,不洁净的或是腐败变质的食物,及时扔掉,不可将就进食,以免引起肠胃疾病。

三种常见秋季养生食品做法:

1.百合银耳粥

做法:将百合洗净切碎,银耳用温水发开后,洗净切碎,与大米同煮为粥。

功效:百合,味甘性微寒,有养阴润肺、清心安神的功效;银耳,味甘淡性平,有滋阴润肺、养胃生津的功效;大米益气健脾,三者同煮为粥,具有润阴润燥、补肺养心、健脾生津的作用,适用于在干燥的秋季食用。

2.秋梨粥

做法:将梨洗净后去核切碎加大米100克,加水煮粥。

功效:梨,味甘酸性凉,有生津润燥、清热化痰的功效,大米健脾益气,两者同煮为粥,具有益气健脾、滋阴润燥的作用,可作为预防秋燥的保健食品。

3.老鸭汤

做法:准备好1斤的老鸭肉,各30G的银条参(一种中药)、麦冬和百合,再准备5G的陈皮,2片生姜。之后将鸭肉切成小块,其余食材全部清洗干净,再一起放入瓦煲中,再添加适量的清水煮沸。煮沸腾了以后,再转成小火继续煲煮一个多小时,炖好了以后,加盐调味就可以了。

功效:这款汤有助益胃生津,滋阴润燥,秋季干燥,容易损耗阴液,经常喝一些对身体大有裨益。

3养心:心和,生活快乐

中医说,一个人的生命状态好不好,是由身体里的“心神”决定的。

过喜伤心,盛怒伤肝,悲痛伤肺,思虑伤脾,恐惧伤肾。

秋老虎来时会烦恼,带了风雨亦烦恼,都是此时情绪此时天,心烦还是心和,都是人心的选择。

当察觉自己心累时,不如去静坐,去发呆,去做些闲事。

“心神”和美了,舒服了,哪怕秋老虎再来,也不会觉得太难。

所谓好的养生,就是“心和”。

心神若能保持闲心,哪怕只是一时一刻,也能得到很多的快乐。

气候转变,易引起内分泌失调和心态不定,让人感到烦躁不安、思维紊乱,易激惹、易怒甚至行为失常等。

常表现为失眠、健忘、情绪低落、食欲不振等,此时就需要有规律的作息,以安定情绪。

如果失眠,可以在仰卧或侧卧时,放松全身肌肉,或者注意腹部呼吸的起伏,排除杂念后,心静了自然就可以安然入睡。

同时按照上面介绍的优化饮食结构等生活习惯,保持平和、快乐的心态。

面对这只秋老虎,我们更要把每天要吃的都吃美了,把每天的气息都理顺了,把心安定好了,万事万物自然随风开,随雨落。

烦恼时,忙碌时,看看窗外的风景,你会发现,天正一点点变高,云正慢慢变阔,树叶趋而宁静。

一个人安排好了生活,即使是秋老虎天,也能安然平静地前行。

因为真正的养生,不是围着身体打转,而是滋养生命,滋养好的生活状态。

养得一身的气顺心和,才能养成一生的风清月明。

处暑时节应注意

1燥在肺:干咳不止

从中医角度来说,肺为娇脏,最易受到秋燥侵袭,引起燥咳。表现为干咳不止,无痰或少痰,并伴有口干咽痛、喉痒、声音嘶哑、舌红少津等症状。

应对方法:

常吃“白色”食物,比如莲藕、山药、百合等,有很强的滋阴润肺的作用。也可将百合、银耳等煮粥。因百合有养阴润肺、清心安神的功效,银耳有滋阴润肺、养胃生津的功效,同煮为粥后非常适合在干燥的秋季食用。

2燥在肠:大便干结

秋燥对于胃肠道消化系统的影响,主要表现在容易导致大便干结,进而造成排便困难,引发痔疮甚至大便出血,十分影响生活质量。

应对方法:

处暑前后,习惯性便秘者应多喝水、保证肠道有足够的水分,便于大便的排出。饮食方面也建议多吃新鲜的蔬菜、水果,摄入足够的膳食纤维。同时,近期要少吃一些辛辣燥热之物,如辣椒、胡椒、大蒜等,这些食物都可能加重便秘。

3燥在鼻:鼻炎出血

每到换季时节,许多慢性鼻炎患者都会“旧病复发”。尤其是进入干燥的秋天,更易使鼻腔黏膜干燥充血,引发鼻子出血以及鼻炎等问题。

应对方法:

每日揉按“迎香穴”可以清热散风,去燥润肺,宣通鼻窍,是处暑前后日常保养鼻子的好方法。迎香穴的位置在鼻翼外缘约0.5寸、鼻唇沟的中间,按揉方法是将双手中指指尖轻按在穴位上,顺逆时针各揉20~30次,感觉穴位处轻微发酸发热即可。

4燥在肤:皮肤干裂

处暑后,空气湿度迅速走低,皮肤的油脂分泌会急速减少,容易出现皮肤干涩、开裂等问题,需要及时给皮肤补充水分。

应对方法:

适度饮水能够很好地防止皮肤干燥、但需注意,此时饮水应以温热为主,少量多次,不要一次性喝太多凉水。同时,用菊花、枸杞、北沙参、罗汉果等养阴润肤之物泡茶饮用,也能很好地滋润皮肤,避免干裂。

5燥在咽:咽喉肿痛

处暑之后,许多人会出现每天早上醒来嗓子特别干痒、咽喉肿痛的情况,这是燥气伤肺、伤咽的表现。

应对方法:

处暑前后的多种当季水果都有润喉去燥的功效。比如生梨,不仅含有丰富的水分和维生素,能生津止渴,还具有降火止咳的作用,能有效缓解咽喉肿痛、干痒症状。其他如苹果、猕猴桃、柚子等水果也有相似作用。

6燥在眼:眼睛干涩

“秋燥”可以影响全身,其中也包括娇嫩的眼睛。正因如此,处暑后用眼较多的学生、白领等人群,很容易出现双眼干燥、滞涩微痛、易疲劳等情况。

应对方法:

提高办公、生活环境的温度、湿度有助于保护眼睛,避免“干眼症”。比如在屋中开启加湿器、摆放绿色植物或放一盆水,都可以使房间内空气湿润,滋润眼睛。此外,将麦冬、决明子、菊花等泡茶也可起到滋阴明目的作用,缓解眼睛疲劳。

处暑节气宜艾灸

根据二十四节气,选择与各节气对人体脏腑功能有影响的腧穴进行艾灸,提高机体免疫力、抗病力,从而达到防病、治病的目的。正如《黄帝内经》 中所说 “正气存内,邪不可干”。

《扁鹊心书》中有记载:艾灸是最好的补养之法。

处暑时节气温下降逐渐明显。自然界的阳气由疏泄趋向收敛,人体内阴阳之气的盛衰也随之转换。

但此时外界的暑湿之气还没有完全消褪,灸疗时要调理肺经,从脾胃二经入手,避免消化道疾病的发生。

处暑时节需要注意的几点:防秋燥,强正气,排余毒,针对这几点选择相应穴位,处暑节气前后做艾灸会达到事半功倍的效果。

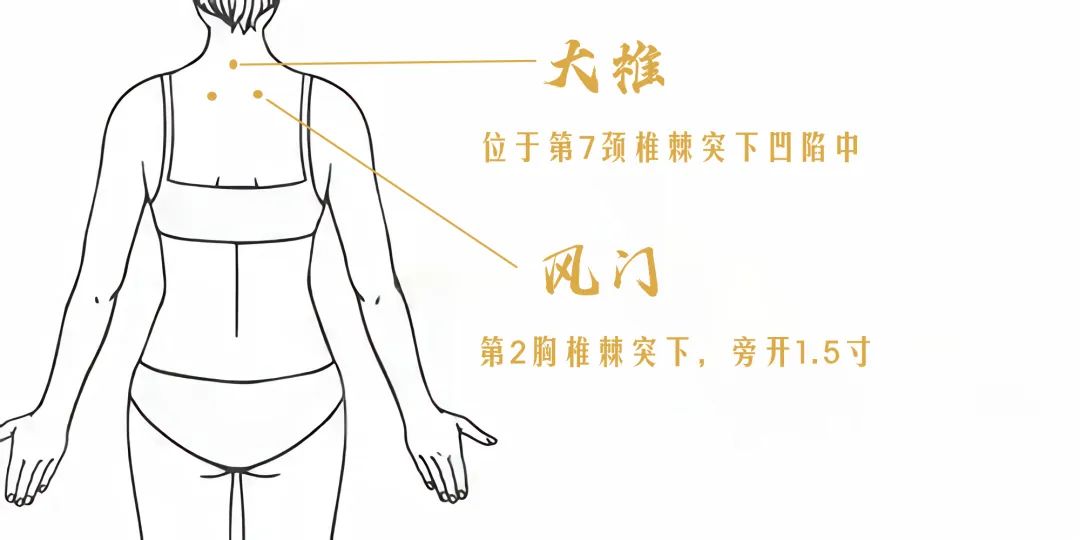

1防秋燥

处暑后,天气逐渐变得干燥,易产生咳嗽少痰、咽干不适、鼻燥口干、手脚心热等。某些疾病在秋燥的作用下,也易复发或加重,如支气管扩张、肺结核等。因此,此节气宜选灸大椎、肾俞、肺俞、风门、太溪穴、神阙、关元、涌泉、合谷等穴清肺、滋阴润燥。

2强正气

处暑节气正是处在由热转凉的交替时期,自然界的阳气由疏泄趋向收敛,人体内阴阳之气的盛衰也随之转换。中医养生讲究顺应天序,处暑养生注重调补脾肾,顺应阴阳之气的变化不但可以保持秋季健康,还可以起到消除夏季的火热为冬季储备能量的作用。

此节气艾灸能够有效提升人体正气,起到养肺护肝的作用,对体力、元气不足及情绪波动较大等情况有明显的调理效果。处暑艾灸肺俞、脾俞、肾俞、中脘、太溪、照海等穴可以温补阳气。

3排余毒

处暑的到来,代表着炎热的夏天即将过去,但此时外界的暑湿之气还没有完全退去,所以祛湿邪扫余毒依然很重要。处暑艾灸中脘、足三里、丰隆、承山穴可以祛除体内湿气。

评论列表