很多人觉得来访登记是形式主义:门卫处放一本登记本,来访者写个名字、电话和进出时间,就算完成了流程。但当真的发生货物丢失、人员纠纷或应付检查时,才发现那本潦草的登记本往往派不上用场,字迹模糊、信息缺失,谁也说不清。

来访登记从来从来不是多此一举,而是让管理有据可查。

一、为什么要做来访登记

1. 保证安全,有迹可循

出入登记最直接的作用,是使人员和车辆进出有记录。一个未登记的外来人员、一辆未备案的车辆,都可能成为安全隐患。通过登记,管理者能掌握现场动态:谁进来了、什么时候进的、做什么事、由谁放行。

当发生设备丢失、物品损坏或人员受伤时,有记录就能迅速找到责任人。有记录,就能迅速还原过程、确认责任。没记录,责任就成了罗生门。

2. 符合法规与制度要求

在很多行业里,来访登记是国家硬性要求,有明确的规范要求,比如:

● 建筑行业:根据《建筑工人实名制管理办法(试行)》要求,所有建筑工人必须经过实名制登记与核实后才能进场作业。

●学校:例如《中小学幼儿园安全管理办法》有规定,所有访客须登记并领取访客证后方可入校,以防止无关人员随意出入。

●机关单位和重点场所:根据《反恐怖主义法》等要求,对进入单位的人员进行实名登记和证件查验等安保措施,做到“来有登记、走有记录”。

●石油、化工等危化品生产区:根据《安全生产法》及《危险化学品安全管理条例》规定,外来人员进入危险作业区前,要有登记备案并配发临时通行卡。

这些制度背后的逻辑很简单:当有责任需要界定、风险需要追查时,记录就是依据。对企业来说,留痕不是负担,而是护身符,出了事,监管一查,企业拿不出数据,就得担风险。

3. 让管理“有数据可依”

除了安全和合规之外,来访登记还有一个容易被忽视的价值:数据沉淀。

当登记记录积累到一定规模,就能从中发现规律:

●每天有多少访客?预备多少资料

●早8点到9点人最多?多安排一个保安。

●某个供应商每周来三次?可以给他办临时通行。

这些信息能帮助管理者优化门岗排班、安排安保巡逻、提升访客接待效率,甚至为空间运营、资源调度提供支撑。一套好的登记机制,能够在无形中提升整个单位的运转效率。这也是许多企业开始主动推进数字化出入管理的根本原因。

二、常见的出入登记方式对比

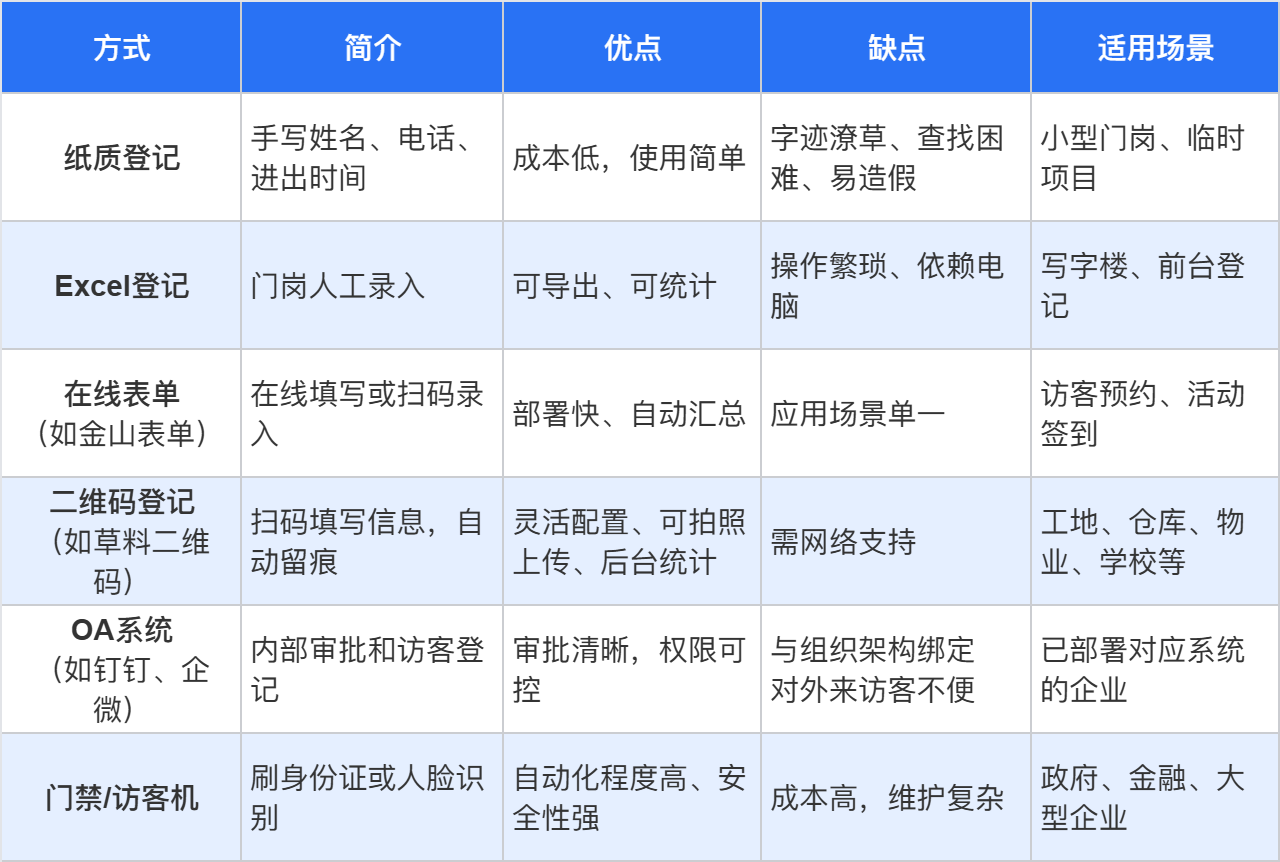

如今市场上的出入登记方式大致可以分为六类,不同方案各有优劣

三、如何选择合适的登记方式?

选什么工具,最关键还是要结合自己企业的实际情况:有没有预算,访客量是否很大。

如果你是中小型企业、物业项目、建筑工地,预算有限、管理人员精力也有限,建议首选二维码登记方案。用草料二维码这样的平台,无需搭建系统,也无需下载App,只需贴一个二维码,访客扫码即可登记,后台自动形成完整数据。登记内容可以根据实际需要自由配置,是否拍照、是否签名、是否自动生成时间都可自定义。如果业务需求更进一步,还可以开通核销、预约、后台导出等能力,甚至通过 API 接入门禁,实现扫码开门。

如果你所在的单位对外来人员管理要求更高,比如政府机关、金融单位、数据中心等,那就更适合采用门禁系统或访客机,实现“人证合一”“行为记录留底”等深度管理手段。

对于已经在用钉钉或企业微信的公司,如果出入登记需求主要发生在组织内部,那么可以直接使用其配套的访客管理模块。避免重复部署,也便于权限同步。

重要的是,无论选哪种方式,登记方式不能成为流程负担,也不能仅仅做给检查看。不然,功能再多,执行不下去也是白搭。

四、把简单的事做好

管理的提升,不一定要靠昂贵的系统。真正靠谱的方案,往往不是功能最多的,而是最容易落地的、最能坚持执行的。

它可能就是一个二维码、一套表单、一套你能看得懂、查得出、导得出的数据平台。

比如草料二维码提供的出入登记管理方案,对于大部分企业来说就是一个“刚好够用、刚好适合”的选择。它不会把工作复杂化,但能让登记表不再是一堆纸,而是可以随时查询的数据。

有时候,真正拉开管理差距的,不是引入了多高级的系统,而是谁把基础工作做得更扎实。