马国强

中国画学会副会长

中国国家画院研究员

河南省美协名誉主席

马国强水墨人物画

守正创新处立心 生活沃土里扎根

在当代中国画坛,马国强的水墨人物画绝非简单的形象再现,而是一场跨越传统与现代的艺术对话。他的与众不同,根植于对传统笔墨的敬畏之心,生长于对现实生活的深度拥抱,最终在“守正”与“创新”的辩证统一中,构建起独属于自己的人物画美学体系,让水墨人物画在当代语境下焕发出全新的生命力。

马国强的“与众不同”,首先始于对传统的深刻敬畏与精准传承。他深知,中国画的灵魂在于笔墨,而人物画的精髓在于“传神”,这是千年画史沉淀的艺术准则,也是他创作的起点与底色。

从求学之初,他便潜心钻研传统人物画的技法与理论。无论是顾恺之“迁想妙得”的创作理念,还是吴昌硕、任伯年等人在人物造型与笔墨融合上的探索,他都逐一揣摩、反复临摹。他深知,传统不是静态的标本,而是动态的基因——线条的提按顿挫里藏着气韵,墨色的浓淡干湿中含着意境,这些看似基础的技法,实则是中国画“以形写神”的核心密码。

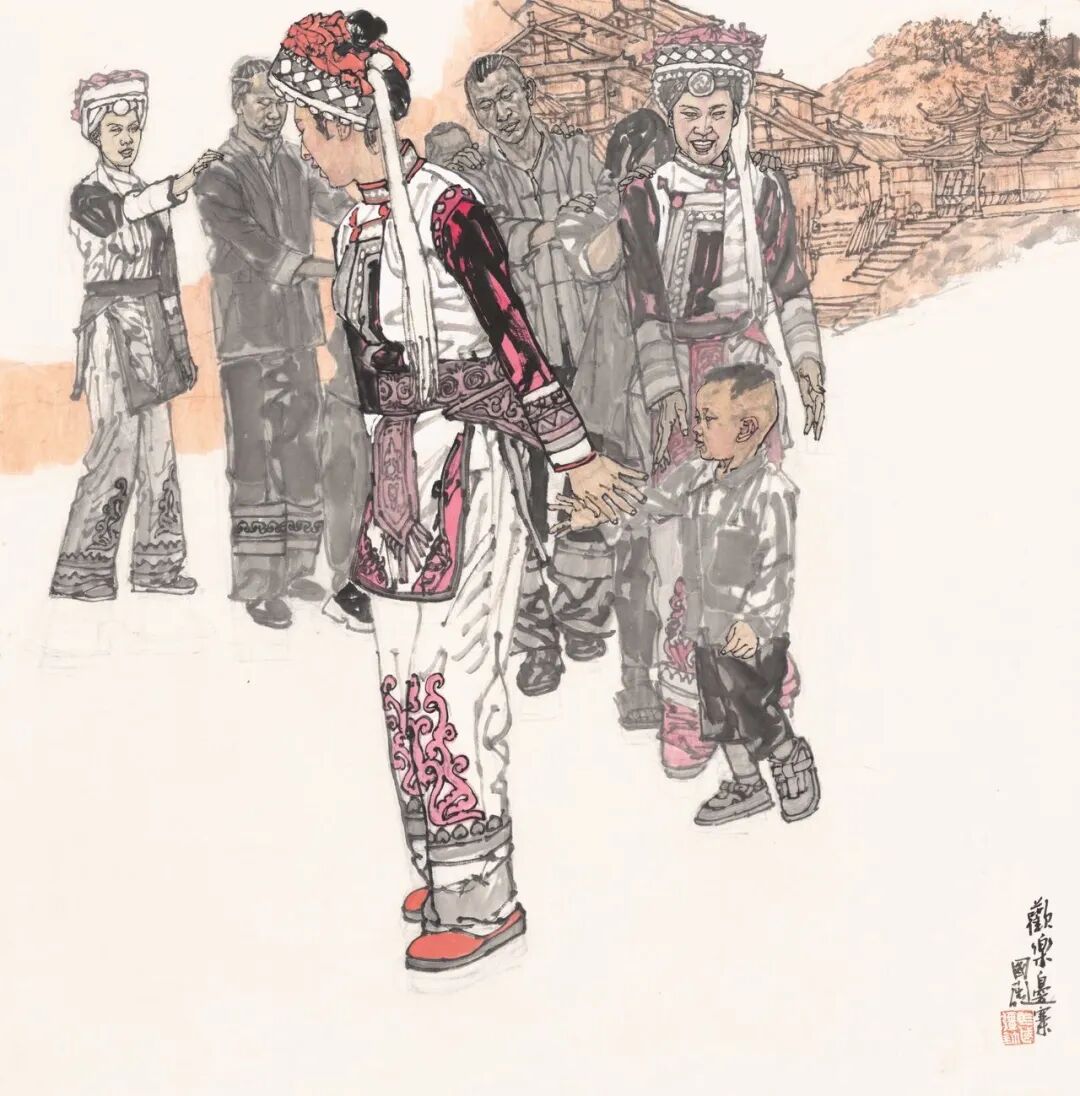

在他的作品中,传统笔墨的影子无处不在。画人物衣纹,他沿用“高古游丝描”的细腻与“兰叶描”的灵动,线条既精准勾勒出衣料的垂坠感与动态,又暗含着人物的情绪起伏;绘人物面部,他以淡墨晕染打底,再用细笔轻勾眉眼,不刻意追求写实,却能通过寥寥数笔捕捉人物的神态神韵,这正是对传统“传神写照”理论的当代践行。这种对传统的坚守,让他的作品始终带着中国画特有的文化底蕴,避免了当代一些人物画因脱离传统而显得单薄空泛的弊端。

如果说对传统的坚守是马国强人物画的“骨架”,那么对生活的扎根便是其“血肉”。他的与众不同,更在于跳出了传统人物画多聚焦历史典故、文人高士的题材局限,将目光牢牢锁定在当代普通人的生活与精神世界,让笔墨真正“为时代立传,为百姓画像”。

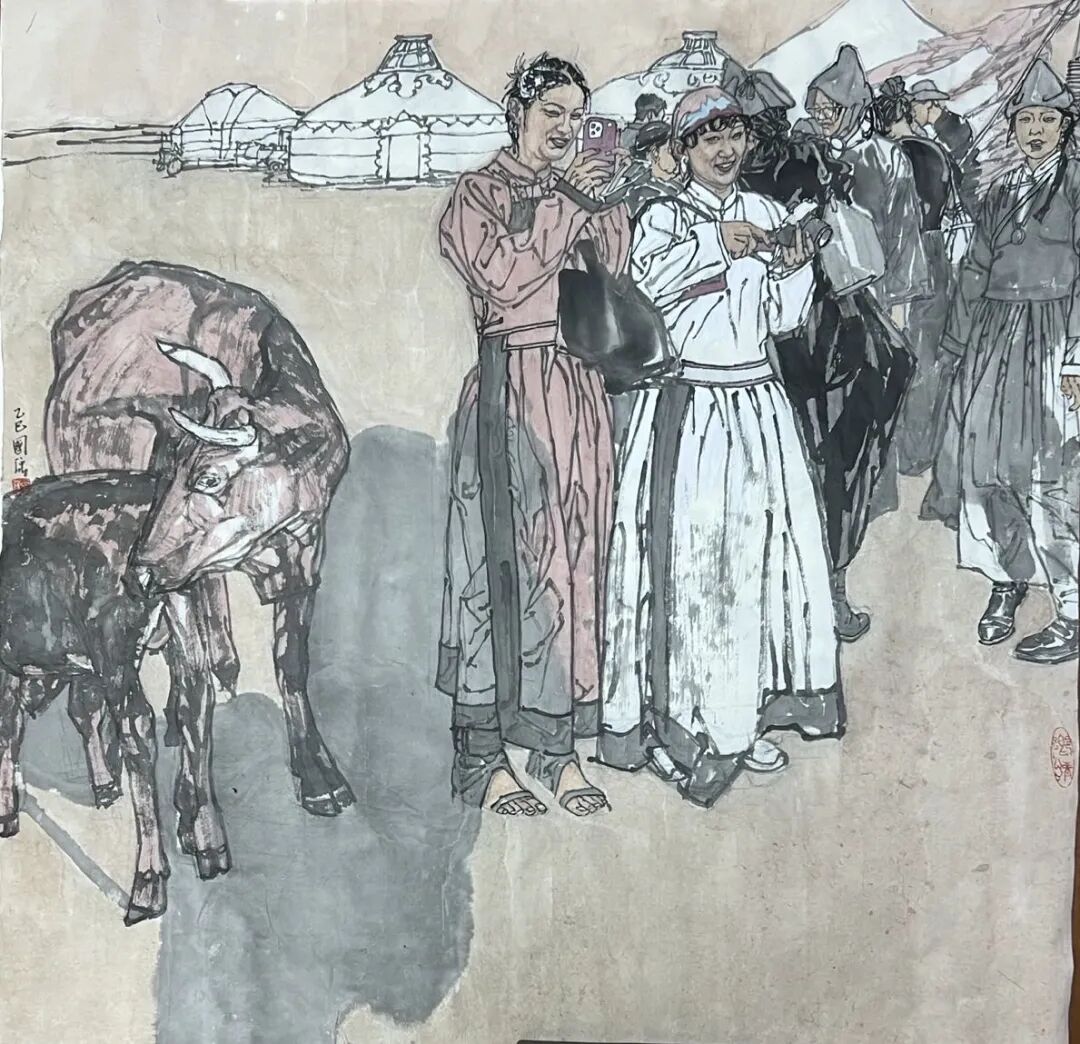

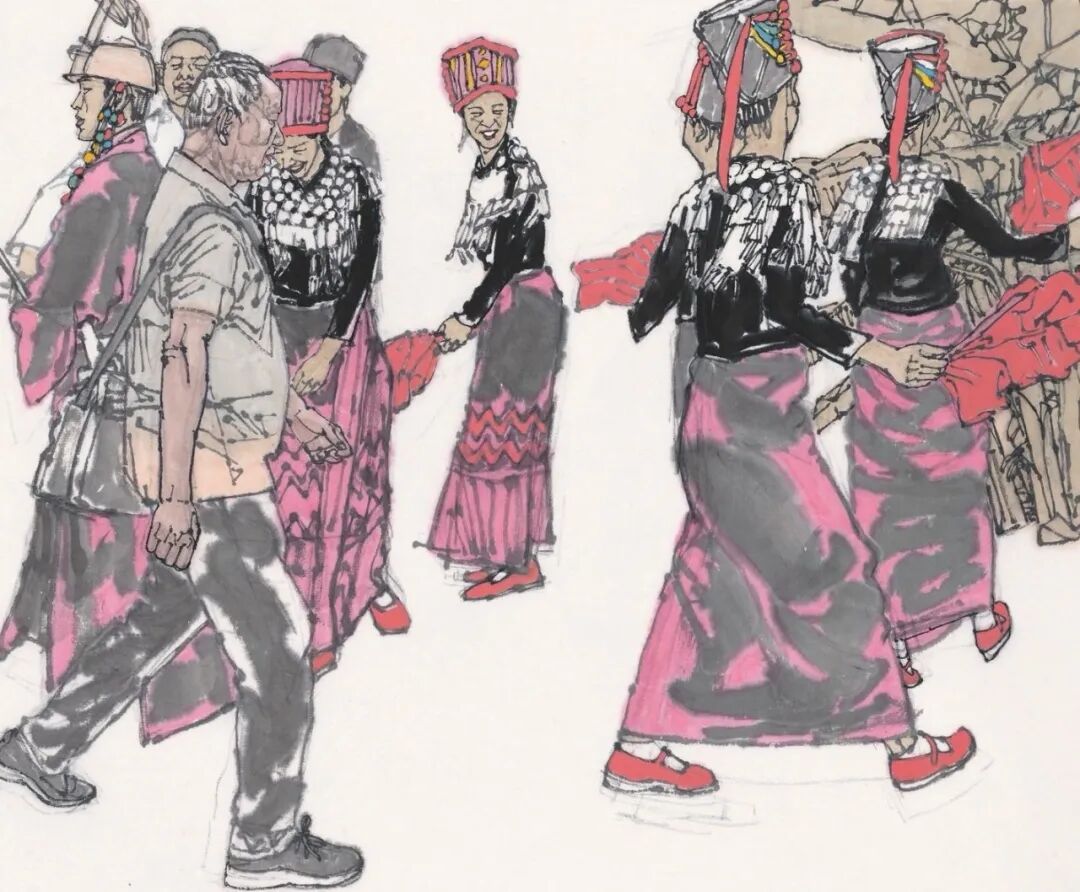

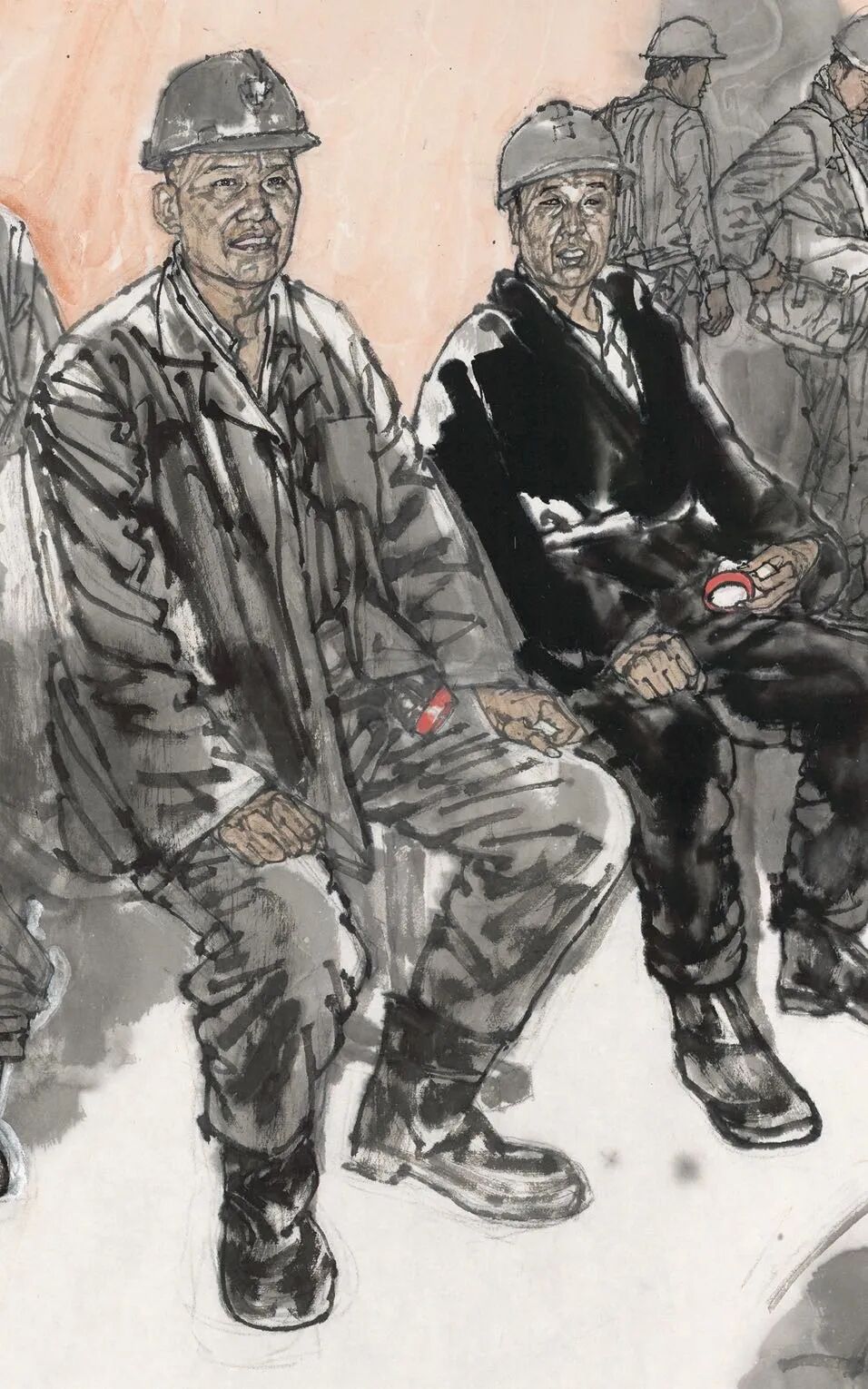

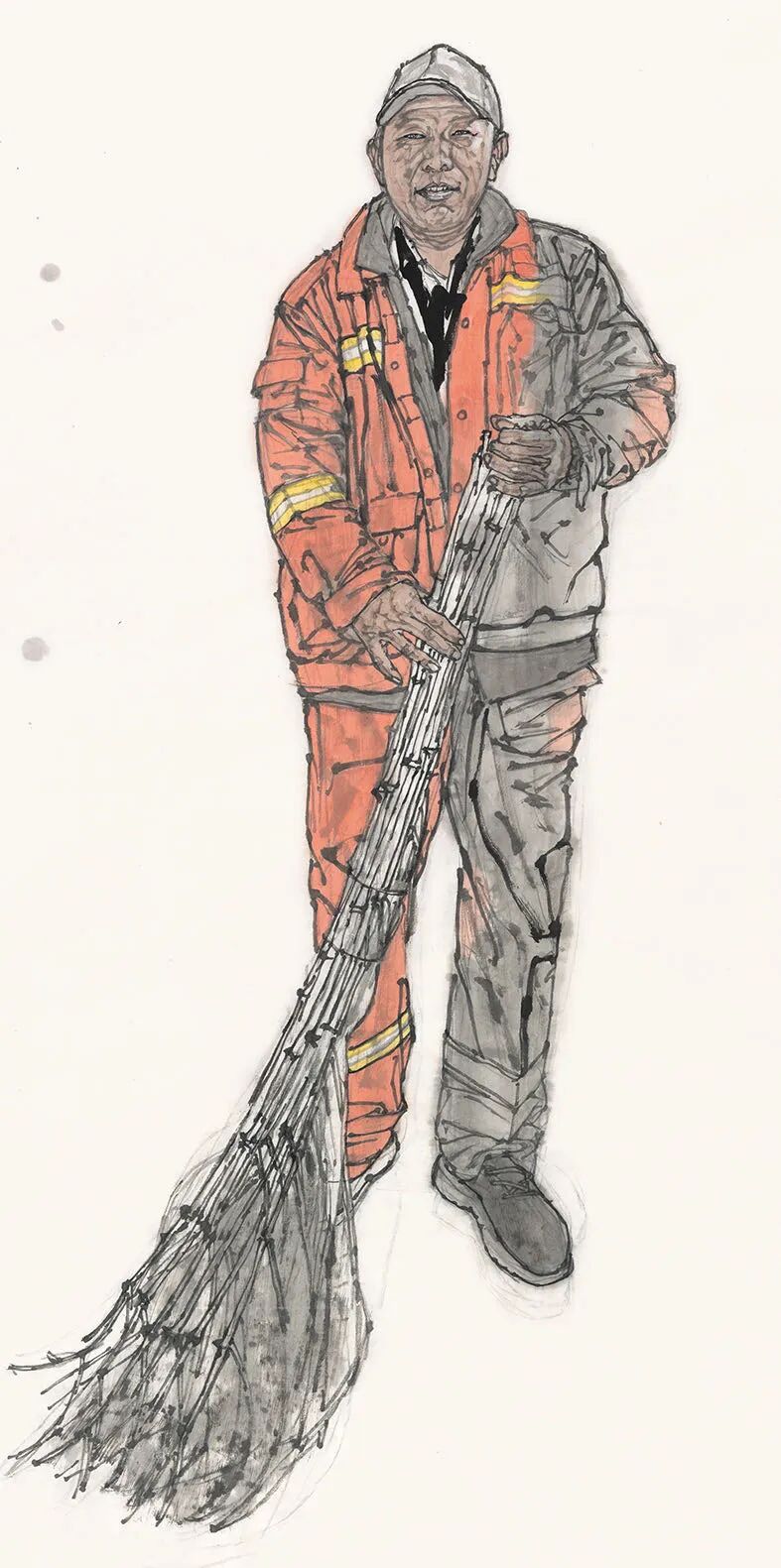

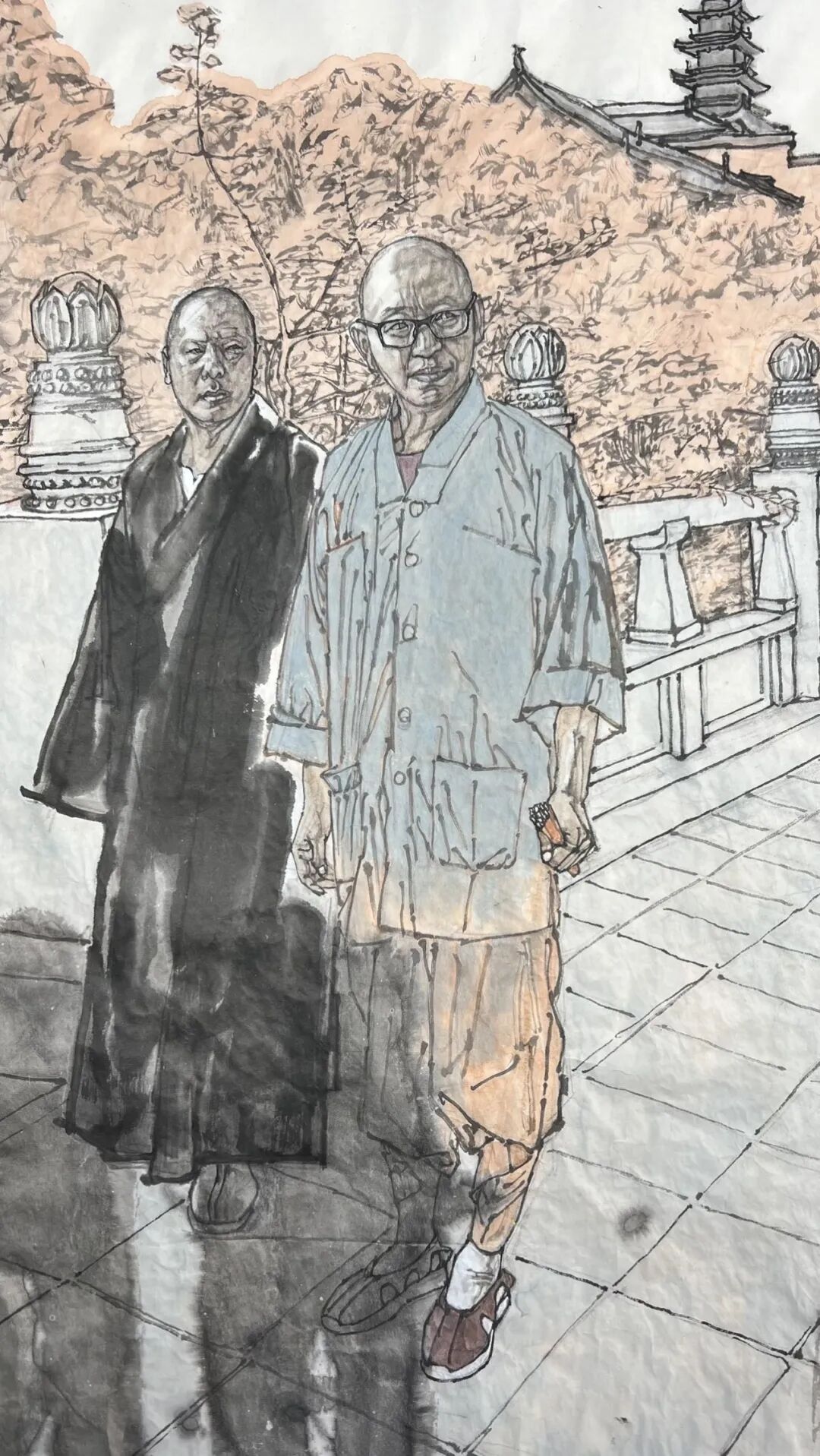

他的创作从不闭门造车,而是常年行走在生活一线。从河南乡村的田间地头到城市的市井街巷,从工厂车间的机器轰鸣到少数民族的村寨院落,他用画笔记录下无数平凡人的瞬间:扛着锄头的老农额间的汗珠,街头小贩吆喝时扬起的嘴角,打工者眼中对未来的憧憬,老人皱纹里藏着的岁月沧桑……这些人物没有惊天动地的事迹,却带着最真实的生活质感。

为何他对“普通人”如此执着?因为在他看来,生活是艺术最鲜活的源泉,而普通人的喜怒哀乐,正是时代精神最直接的体现。他不刻意美化,也不刻意批判,只是以客观而温情的视角,将生活中的“烟火气”转化为艺术语言。在《赶集》《工地速写》等作品中,人物的衣着、神态、动作都带着鲜明的时代印记,观者仿佛能走进画中,感受到那些平凡生活里的坚韧与温暖。这种对生活的深度扎根,让他的人物画超越了单纯的技法展示,成为有温度、有情感、有时代分量的“活的史诗”。

守正不是守旧,扎根不是复制。马国强的“与众不同”,最终体现在他对传统与生活的创造性转化——在敬畏传统的基础上打破程式,在扎根生活的过程中探索笔墨新语言,实现了真正的“守正创新”。

传统水墨人物画常面临“重意轻形”的局限,而马国强却在“形”与“意”之间找到了新的平衡。他吸收西方绘画的写实技巧,强化人物造型的准确性与立体感,让笔下的人物不再是传统程式化的符号,而是有血有肉的“真实个体”。例如,他画人物的手部,会细致刻画关节的转折与皮肤的质感,既符合解剖学原理,又不失水墨的灵动;画人物的动态,会通过线条的疏密与墨色的对比,突出动作的张力,让人物仿佛能从纸上“走出来”。

同时,他对笔墨语言进行了大胆革新。传统水墨多以黑白为主,而他在部分作品中巧妙融入淡彩,既保留了水墨的韵味,又增强了画面的视觉层次;在构图上,他打破传统人物画的对称与平稳,采用更具现代感的构图方式,让画面充满动感与叙事性。如《高原风情》系列中,他以大面积的留白衬托人物,用简洁的背景突出人物的精神面貌,既延续了传统水墨的意境美,又赋予作品强烈的现代审美气息。

这种创新,不是对传统的背离,而是让传统在当代生活中“活”起来;不是对生活的简单复制,而是让生活通过笔墨升华为艺术的永恒。他用自己的实践证明:水墨人物画可以既守得住传统根脉,又接得住时代地气;既承载着中华文化的精神内核,又能展现当代人的生活与情感。

马国强的水墨人物画,之所以能在当代画坛独树一帜,正在于他始终以“敬畏传统”为初心,以“扎根生活”为路径,以“守正创新”为追求。他的笔端,既有千年笔墨的厚重,又有时代生活的鲜活;他的作品,既是对传统中国画的传承,更是对当代人物画发展的开拓。在他的画中,我们看到的不仅是一个个鲜活的人物,更是一位艺术家对传统的坚守、对生活的热爱、对时代的担当——这正是他的人物画最动人、最与众不同的力量所在。

作品欣赏