彩纸花、白衬衫、桑葚树和走调的童声合唱,是80、90后刻在基因里的童年记忆;而今天的孩子提起六一,眼神里却常掠过一丝不易察觉的淡漠。

“一快到‘六一’的时候,我们学校就变得特别有节日气氛。”80后的王春霞聊起小时候,那眼神里全是满满的想念。教室的窗户上贴满了花花绿绿的窗花,走廊里挂着一个个手工的小纸灯笼。最让孩子们兴奋的,就是咱们为了文艺演出排练的那些节目了。

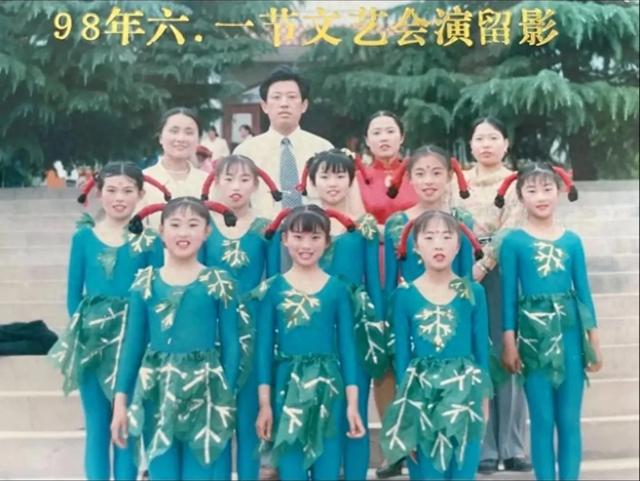

咱们那时候,大家都穿着一样的白衬衫、蓝裤衩,老师还特地在女生们的眉心点了个小红点,手里举个五颜六色的花。就在那个简陋的土操场上,虽然心里紧张得要命,手心直冒汗,但音乐一响起来,咱们就瞬间来劲了。

90后解东东小时候,记忆里全是铜管乐那“叮叮当当”的响声和桑葚酸甜的味道。他曾在小学仪仗队吹长号,每到儿童节就得出动,都在操场集训到“腮帮子吹得发麻”。

放学回家路上,两边都是桑树,他一边摘一边吃,那叫一个开心。记得最刺激的一次,摘桑葚时让看园的大爷给抓了个正着,‘逃命’跑回家一瞧,裤兜里的桑葚都给挤得稀巴烂了。

现在问问00后小朋友的“六一”儿童节印象,他们会说啊,就是那时候穿着那种蓬蓬的纱裙,头上戴满了闪闪发亮的装饰去表演,还有啊,手机镜头拍下的那种超级青涩的样子。

为什么现在的孩子不爱过六一,对“六一”无感?答案扎心了

01 消费绑架:当“礼物清单”取代纯真笑容资本用“必买清单”、“网红礼物”这些词儿,把儿童节给变成了购物狂潮的日子。家长们被迫跟上这股风潮,觉得不买点东西就好像不够爱孩子似的,而孩子们呢,慢慢就被灌输了一种物质主义的价值观。

看看某平台最新出的数据,从2025年4月到现在,“亲子写真”的搜索量一下涨了314%,儿童乐园游乐场的搜索量更是飙升了389%。儿童节和端午节的碰撞,让商家们推出了各式各样的“限定套餐”和“必玩项目”。

跟家长们闲聊的时候,一提我家孩子没去上培训班,大家的目光就怪怪的,好像我们家孩子不正常似的。”戴女士,一个一直没给孩子报名培训班的人,坦白说出了她的感受。虽然她对现在这个报名风气有点看不惯,但看到其他孩子都有班上,她心里也不是不觉得有压力。

现在讲究精致养娃,但想想咱们小时候过“六一”儿童节,那时候的感觉,满是泥土的清新味道。那些没经过排练的童真,那些不需要加滤镜的乐趣,就像熟透的桑葚,在记忆里发酵出最甜蜜的回味。

02 补习侵占:当“抢跑焦虑”吞噬节日时光数据显示,咱们小学生里有超过85%的都是主动或被迫去参加补课的。虽然教育部门不停地强调,不允许在节假日进行学科培训,但那些变相的补课还是通过各种名义,比如“AI自习室”、“素质拓展”、“研学营”这样的方式,悄悄地继续进行着。

一位给孩子报了英语、书法和跆拳道三个培训班的杨先生说:“你看现在这社会,竞争多激烈啊,小孩子不从小就抓得紧紧的怎么行呢?一年要花掉一万块,对于我们这些工薪族来说,可不是一笔小钱。但为了让儿子将来有個好基础,咱们宁可在吃穿上节约点。”

03 电子沉迷2025年,咱们把它叫做“防沉迷元年”,因为那会儿国家网信办推出的《未成年人模式建设指南》终于实施啦。这个新规定让所有App都必须开个“青少年模式”,6到9岁的孩子们每天只能玩一小时,10到12岁的稍微放宽点,限1.5小时。

但技术这东西,解决不了所有问题。调查发现,60%以上的孩子都绕过“青少年模式”了,主要是因为这个模式里的内容太幼稚,功能限制又多。

为什么孩子对“六一”无感?

为什么孩子对“六一”无感?1.节日味道淡了,现在流行的是表演秀,孩子们的自主乐趣都没了。你看幼儿园的集体演出,变成了拼面子的活儿,家长们得忙乎着准备道具、买衣服,还得请假来排练。六一儿童节啊,孩子的节日变成了大人的“加班日”。

2.大人们为了怀旧风头正劲,结果把孩子的东西给抢了。有些成年人就爱拿“情怀”说事,抢着买限量版玩具,占了游乐场,小孩子反而没得玩,多多少少有点不友好。

3.以前过六一儿童节的时候,大家都是一起跳皮筋、玩捉迷藏,那都是我们自个儿闹着玩儿的。现在呢,这些游戏都让位给了那些机构安排好的节目。这样的快乐啊,就像是“别人给安排的笑”,没多少真心实意的感觉,也留不下啥深刻的回忆。

4.孩子们的内心世界里,有一种东西叫做“心理防御机制”,它会帮他们避开那些伤痛的回忆。可是,当真实的生活跟商家们吹捧的那个“完美儿童节”的样子(比如说,得送特别贵的礼物,或者搞个超级豪华的派对)差距太大时,父母和孩子之间就容易闹矛盾。结果,这个节日留下的记忆,就变成了冲突的代名词。

如何让儿童节回归本真?让节日回归儿童主体性

六一儿童节嘛,本来就是孩子们的节日啊,每个环节和内容都应该围绕着孩子来设计,不是吗?北京史家小学的张滢老师就这么说,“咱们得让六一节真正属于孩子们,对他们的成长发展有帮助,这样过六一才有意思。”

要想让六一儿童节恢复它本来的文化意义,咱们得减少那些商业的绑架,让孩子们真正成为节日的主角。比如,设立个“无消费日”,鼓励社区自己组织点游戏活动之类的,让这个节日回归到它最纯粹的情感联结上。

最后想说的是:

童年的价值不在精致策划的表演,而在那些能够自由奔跑的缝隙。 红领巾在江风中的飘扬,桑葚在口袋里挤出的紫红汁液,第一次登台时电子琴发出的稚嫩音符——这些未经设计的纯粹时刻,才是穿越岁月的真正节日礼物。