凌晨两点,王女士突然被右上腹的剧痛惊醒,冷汗浸透睡衣,疼痛如刀割般向肩背放射。她蜷缩在床上,想起三天前体检报告上的“胆囊结石”字样,懊悔自己没当回事。这不是电影情节,而是急诊科每天都在上演的真实场景。在我国,胆结石发病率已突破10%,且以每年1%的速度攀升,但超过70%的患者在早期毫无察觉。

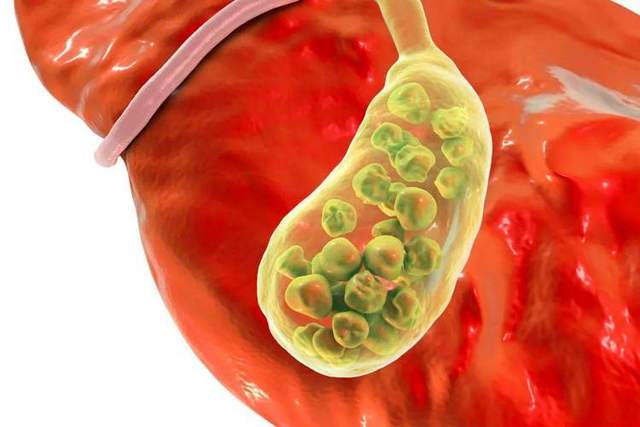

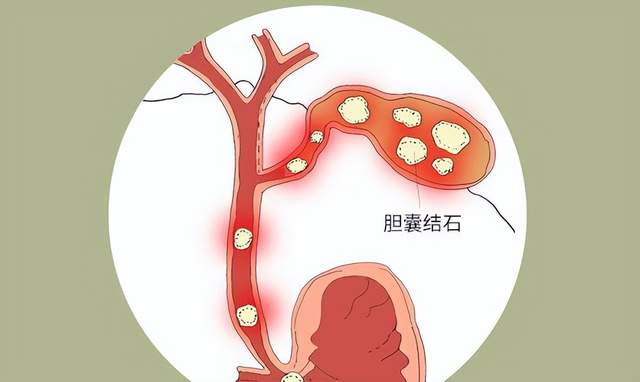

胆结石:不是"石头",而是身体的"警报器"胆结石不是真的石头,而是胆囊或胆管中形成的固体物质,主要由胆固醇、胆色素或钙盐组成。胆囊就像一个小小的"胆汁仓库",负责储存和浓缩胆汁——这种由肝脏产生的消化液,帮助我们分解脂肪。

当胆汁中的胆固醇过多,或胆囊功能失调时,这些物质就会"凝结"成结石。就像水壶里的水垢,时间久了就会形成固体。

胆结石的症状常常被误认为是"胃痛"或"消化不良",导致延误治疗。以下是它的典型"症状密码":

1. 右上腹绞痛:突发性、剧烈的疼痛,常在夜间或饱餐后发作

2. 恶心呕吐:疼痛伴随强烈恶心,甚至呕吐

3. 黄疸:皮肤、眼白发黄,尿液颜色变深

4. 发烧:如果合并感染,可能出现高烧

特别提醒:胆结石发作时,疼痛可能持续数小时,甚至数天。如果出现这些症状,千万别硬扛,赶紧就医!

胆结石不是随机降临的,它与我们的生活方式密切相关。以下因素可能正在悄悄"邀请"胆结石入住:

1. 饮食习惯:高脂肪、高胆固醇饮食(油炸食品、肥肉、动物内脏)是最大"帮凶"

2. 肥胖:BMI指数超标,尤其是腰围过大,胆结石风险增加

3. 快速减肥:极端节食导致胆汁中胆固醇浓度升高

4. 遗传因素:家族中有胆结石病史,风险更高

5. 女性激素:怀孕、服用避孕药等导致雌激素水平升高,易形成胆固醇结石

别以为"我年轻、我健康"就没事!数据显示,30-50岁是胆结石高发年龄段,女性发病率是男性的2倍。

误区一:"胆结石都是吃出来的,不吃油腻就没事"

真相:虽然饮食是重要诱因,但遗传、激素、代谢等因素同样关键。即使你从不吃油,也可能因为身体代谢问题形成结石。

误区二:"胆结石不痛就不用管"

真相:无症状胆结石(静止结石)看似"安全",但可能在任何时候引发胆囊炎、胆管阻塞,甚至导致胰腺炎。定期体检至关重要!

误区三:"胆结石必须切除胆囊"

真相:现代医学有多种选择。对于小结石或无症状者,可尝试药物溶石;对于反复发作的,腹腔镜胆囊切除术已非常成熟,恢复快、创伤小。

预防胆结石:从今天开始的"小改变"预防胜于治疗!以下这些简单改变,能大大降低胆结石风险:

1. 饮食调整:增加膳食纤维摄入(蔬菜、水果、全谷物),减少高脂肪、高糖食物

2. 规律进餐:避免长时间空腹,胆囊需要定期"工作"来排出胆汁

3. 控制体重:健康减重(每周0.5-1公斤),避免极端节食

4. 适量运动:每周150分钟中等强度运动,如快走、游泳

5. 定期体检:尤其是有家族史或高风险人群,建议每年做一次腹部B超

如果确诊胆结石,别慌!现代医学已提供多种有效方案:

1. 药物溶石:适用于小结石,需长期服药(3-6个月),但复发率较高

2. 体外碎石:适合部分患者,但效果有限

3. 腹腔镜胆囊切除术:目前最常用方法,创伤小、恢复快,术后2-3天即可下床活动

4. 保胆取石术:适合部分患者,保留胆囊功能

重要提醒:如果出现剧烈腹痛、发热、黄疸,立即就医!这可能是胆囊炎或胆管梗阻的紧急情况,需要及时处理。

胆结石不是"老年病",也不是"富贵病"。它提醒我们:健康不是等待"明天",而是从"今天"开始的每一个选择。

记住:身体是最忠实的伙伴,它不会骗你。当它发出"疼痛"的信号时,别再忽视它。