你以为饭后漱口是“讲卫生”的表现,但现实可能正好相反。大多数人每天三顿饭后立刻漱口,却不知道这一个动作,正在悄悄“掏空”你的牙齿。不疼,不显,等你意识到,已经晚了。

人的口腔,是一个复杂的微生态系统,它并不欢迎“过度清洁”。就像皮肤不能一小时洗一次一样,牙齿也不能被频繁地“清洗”——哪怕只是漱口。

我们每天吃进去的不是单一食物,而是糖、酸、脂、淀粉的混合物。饭后立即漱口,看似清洁,其实会让口腔酸碱平衡瞬间失衡——从“自我修复”变成“自我腐蚀”。你以为你在保护牙齿,其实你正在加速“牙釉质的瓦解”。

口腔卫生,不是越勤快越好,而是要讲究时机、方式和顺序。太勤快,反而容易让牙齿“失去防御力”。所以问题来了:那些饭后坚持漱口的人,牙齿到底发生了什么?

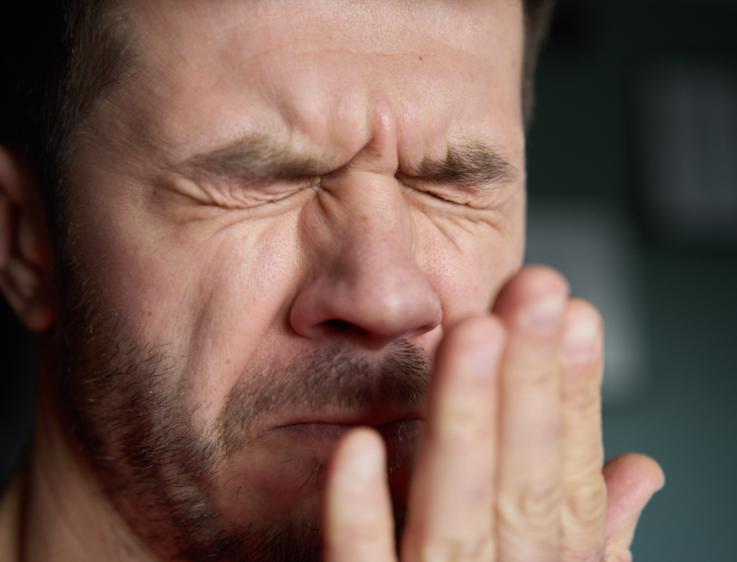

第一种变化,是牙齿变薄、变敏感。尤其是前排门牙,最容易首当其冲。饭后牙釉质本身就处于“软化状态”,这时候漱口水一冲,酸碱中和反应加剧,牙釉质表面变得粗糙,牙本质暴露,冷热刺激立刻就传导进神经。

第二种,是牙齿表面失去光泽。你会发现,牙齿原本的那种自然亮白不见了,变得暗淡无光。这是因为频繁漱口加速了唾液中的矿物质流失,牙齿“脱矿”之后,自然就变得“哑光”。

第三种,是牙缝变大,牙龈萎缩。很多人以为这是“年龄大了”,错。过度清洁让牙龈反复受到刺激,慢慢退缩。牙龈一旦萎缩,就很难恢复,牙根暴露后,轻轻一刷就出血,不再是“清洁”而是“破坏”。

第四种,是牙齿变黄,牙结石增多。这听起来和漱口无关对吧?但问题出在“唾液”。唾液是口腔的天然清洁工,含有大量抗菌酶和矿物质。饭后过度漱口会冲走唾液,减弱它的“自我净化能力”,反而让牙菌斑更容易沉积。

第五种,是口腔溃疡频发。你以为这是上火,可能是你“漱得太多”。口腔黏膜也需要正常菌群维持平衡,频繁漱口扰乱菌群,黏膜免疫力下降,溃疡就频繁“光顾”。

第六种,也是最容易被忽视的,是口臭反而更严重。这太反常了——明明漱口了,为什么反而臭了?因为你把唾液冲掉了,却没有清除细菌。缺乏唾液的舌苔成了细菌最爱的栖息地,臭味自然加重。

你以为“漱口”是在清洁,其实是“打草惊蛇”。真正的清洁,是靠规律刷牙、足量唾液、合理饮食共同维持的动态平衡,不是靠一次、两次、三次漱口能搞定的。

再说得直白一点:饭后立刻漱口,就像刚洗完脸就拿砂纸搓——不是清洁,是伤害。

很多人喜欢用各种“口感清凉”的漱口水,尤其是含酒精的那种,清爽感是假的,破坏性是真实的。酒精会刺激口腔黏膜、破坏菌群平衡,让本该“帮你保护牙齿”的细菌反过来“攻击牙齿”。

那些“无糖口香糖”广告里告诉你可以“饭后咀嚼”,其实是在引导你“不断刺激唾液分泌”,但如果你再加个漱口动作,唾液还没来得及工作就被你冲掉,等于自废武功。

口腔是一个“湿润生物环境”,不是玻璃台面,不能随便“擦干净”。你要保护的不是“干净感”,而是“微环境的稳定”。漱口次数过多,会让你的口腔“变成干旱的沙漠”。

有些人甚至用浓盐水漱口,说是“杀菌”。但你知道吗?高渗盐水会剥离口腔黏膜的天然保护层,让原本安静的菌群被打乱,继而出现反复感染、红肿、口臭、炎症。

你越漱,菌群越乱;你越想干净,牙齿越糟。

最理想的做法,是饭后30分钟后再刷牙。为什么不是立刻?因为吃完饭后,口腔pH值下降,牙釉质处于“软化阶段”,这时候清洁反而会“刮走”釉质。等30分钟,唾液就会中和酸性,牙齿开始“重建”。

如果实在需要清洁感,可以在饭后轻轻含一口温水,缓慢咽下,利用唾液的自然流动带走残渣,而不是暴力冲刷。

还有一种更“聪明”的办法——咀嚼富含纤维的蔬菜或无糖口香糖,像芹菜、胡萝卜这类“天然牙刷”,既能刺激唾液,又能物理清洁牙面,关键不会破坏微生态。

不要把漱口当成“安全感的来源”,那是错觉。真正的安全感,来自你对口腔环境的理解和尊重。

一位50多岁的中年人,牙齿整齐但泛黄,牙缝明显,刷牙时会出血。他从不抽烟、不喝酒,也没有吃太多甜食,但他有一个习惯:每顿饭后,立即漱口。他以为这是对牙齿的“宠爱”,却不知是多年慢性破坏的根源。

牙齿的变化是缓慢的,但不可逆的。你今天的每一次“过度清洁”,都在为明天的“牙周病、牙敏感、牙脱矿”埋下伏笔。

也许你会问,那我到底该怎么做?

很简单,记住三句话:

1. 饭后不要立刻漱口,含一口温水或咀嚼天然食物即可。

2. 每天刷牙两次,使用含氟牙膏,避免频繁使用漱口水。

3. 定期去口腔科检查,比你每天漱十次口更靠谱。

生活里有太多“看似对的事”其实是错的。别让习惯毁了你的牙齿,别让“干净”变成伤害。

牙齿不是石头,它们会疼,会老,也会后悔。

你今天学到的这个知识,可能是你10年后少掉两颗牙的关键。如果你身边还有人爱饭后立刻漱口,记得把这篇文章转给他。

参考文献:

1. 王旭,刘建国.唾液在口腔健康中的生理作用[J].中国实用口腔科杂志,2020,13(4):215-219.

2. 高志刚,陈燕.饮食行为对牙釉质脱矿的影响与防护策略[J].口腔医学研究,2021,37(2):133-137.

声明: 本文内容基于权威医学资料及临床常识,同时结合作者个人理解与观点撰写,部分情节为虚构或情境模拟,旨在帮助读者更好理解相关健康科普知识。文中内容仅供参考,不能替代专业医疗诊断与治疗,如有身体不适,请及时就医。