枪声响起的那一刻,四千年的帝制大厦开始崩塌,而现代中国的艰难奠基才刚刚开始。

1911年10月10日,武昌城头的一声枪响,震碎了延续两千余年的帝制枷锁。这场爆发于农历辛亥年的革命,以惊人的速度推翻了清王朝的统治,建立了亚洲第一个共和国。

当我们今天回望这段历史,不禁要问:这场革命真正改变了什么?它留下了哪些宝贵遗产?又有什么未竟的事业?让我们一同走进那段风云激荡的岁月。

成功|帝制终结与现代国家奠基

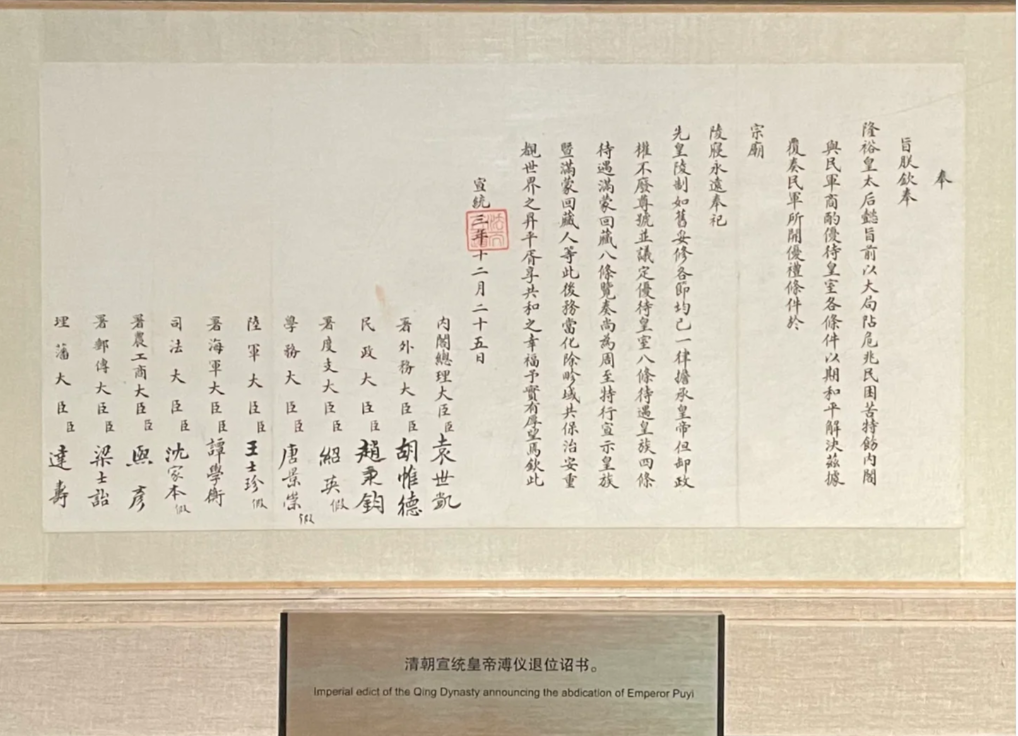

辛亥革命最伟大的成就,莫过于终结了中国的君主专制制度。1912年2月12日,清帝溥仪颁布退位诏书,标志着中国历史上最后一个封建王朝的终结。这一制度性变革的意义怎么强调都不为过——它不仅是一个政权的更迭,更是中国政治现代化的起点。

▲ 清帝退位诏书,标志着帝制时代的终结

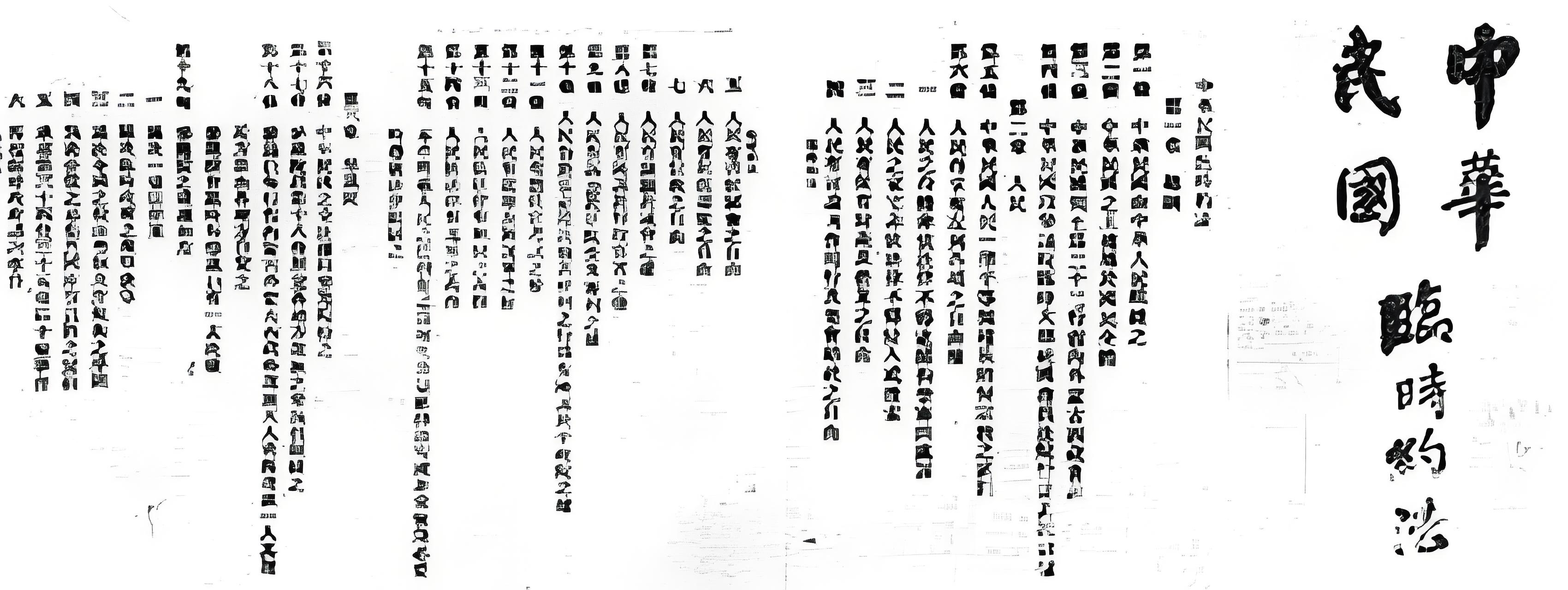

革命者们建立了亚洲第一个共和政体,颁布了《中华民国临时约法》,确立了“主权在民”的原则。尽管这些制度在后来遭遇挫折,但它们为中国提供了全新的政治蓝图。民主共和的观念从此深入人心,任何试图复辟帝制的行为都遭到了全民抵制。

革命还打破了传统社会的等级秩序,至少在形式上确立了人人平等的原则。普通中国人第一次在法律上获得了平等的地位,虽然这种平等在现实中常常被打折扣。

遗憾|未完成的现代国家建构

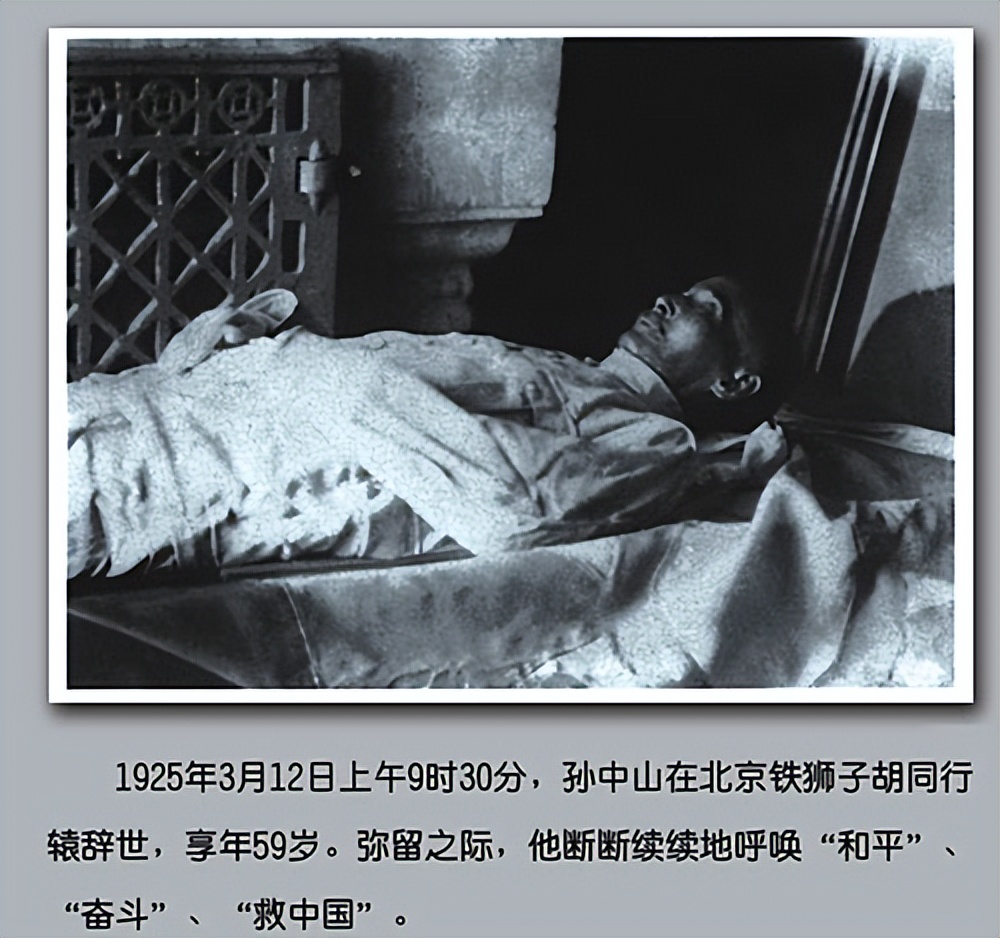

然而,辛亥革命又是一场“未完成的革命”。它推翻了旧制度,却未能建立起稳固的新制度。革命后的中国很快陷入了军阀割据的局面,国家实质上处于分裂状态。孙中山临终前曾痛心地说:“革命尚未成功,同志仍须努力。”

▲ 孙中山逝世

民主制度未能真正扎根是另一个遗憾。民国初年的议会政治很快演变成闹剧,宋教仁被暗杀标志着政党政治的失败。普通民众对民主的理解大多停留在表面,民主、共和理念未能扎根社会基层。

更令人遗憾的是,革命未能触及中国社会的深层结构。农村地区的封建关系几乎没有被动摇,广大农民的生活状况未有实质改善。

关键人物|历史中的复杂面相

辛亥革命中的关键人物绝非非黑即白的简单形象,他们的复杂性某种程度上也反映了革命本身。

孙中山作为革命的精神领袖,始终坚持共和理想,但他也不得不屡屡妥协。他将临时大总统之位让予袁世凯,既是出于避免内战的现实考量,也暴露了革命派实力不足的软肋。

黄兴作为革命的军事领袖,英勇无畏且无私忘我,但他缺乏政治谋略,在复杂的政治斗争中往往处于下风。

宋教仁作为宪政的理想主义者,力图通过议会政党和宪法框架实现共和真谛。他主导组建国民党,推动第一届国会选举,展现出卓越的政治组织能力。然而他的遇刺不仅终结了年轻生命,更标志着民国初年政党政治尝试的严重受挫。

袁世凯则是辛亥革命中最具争议的人物。他逼迫清帝退位,避免了大规模内战,客观上为共和制度的建立创造了条件。但他随后解散国会、复辟帝制,又使他成为共和的叛徒。

变革|普通人的生活变迁

对普通中国人而言,辛亥革命带来的变化既是具体的,也是抽象的。

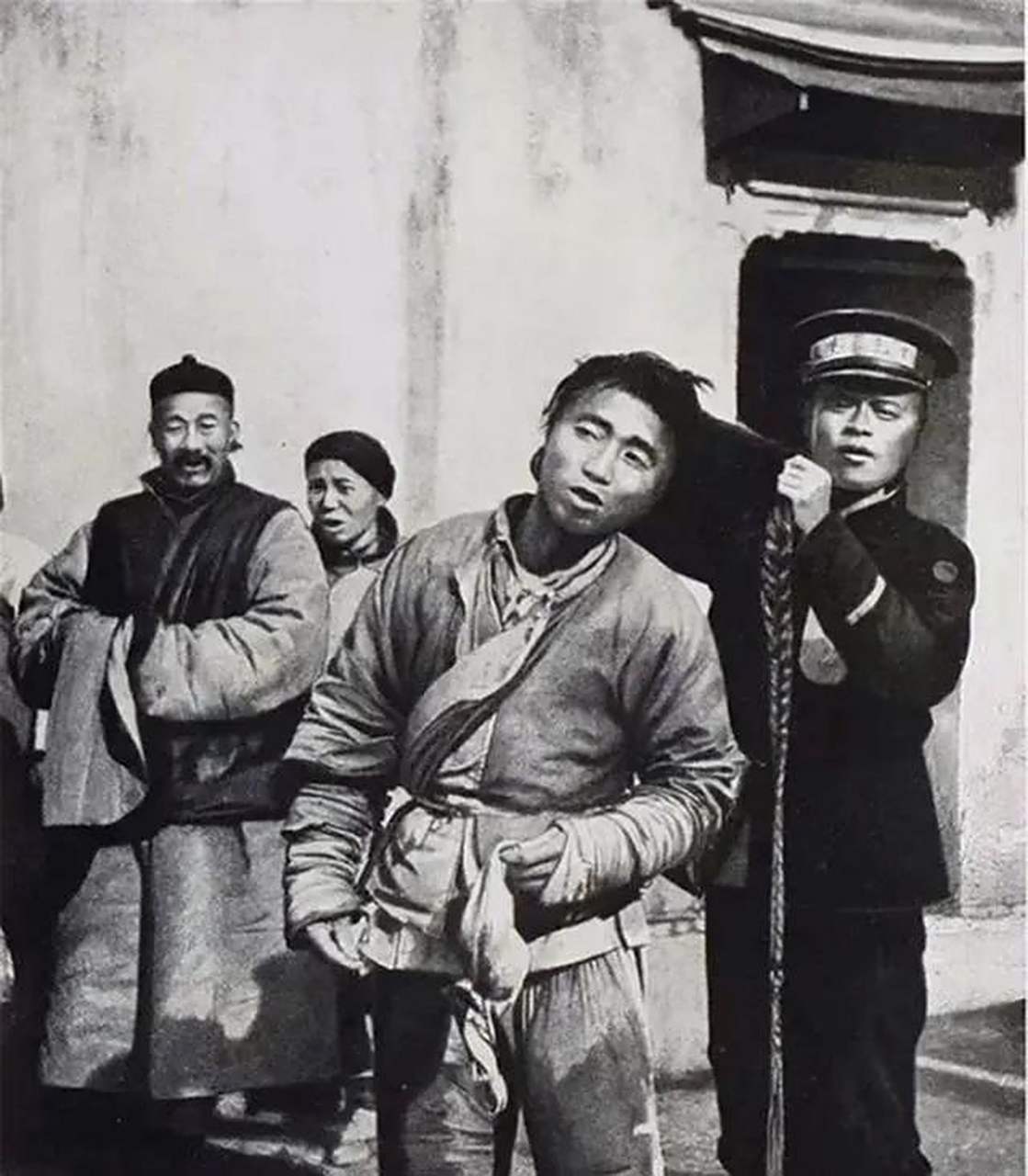

最直观的变化是剪辫子、放缠足。辫子是臣服于清朝的象征,缠足是封建礼教对女性压迫的标志。革命后,剪辫放足成为解放的象征,尽管在偏远农村这一过程持续了多年。

▲ 剪辫子成为解放的象征

普通人的社会身份也发生了改变。他们从“子民”变成了“国民”,至少在理论上拥有了参与政治的权利。选举、议会、政党这些新事物进入了人们的生活。

教育变革也在缓慢发生。新式学堂逐渐取代私塾,自然科学与现代人文知识进入课程体系。普通人有了通过新式教育改变命运的机会。

然而,对大多数普通人来说,生活的艰难并未因革命而改变。军阀混战代替了专制统治,税负反而愈发沉重。社会动荡不安,人民生活困苦。

沉思|历史对当代的启示

百年后的今天,我们仍然能够感受到辛亥革命的深远影响。革命先驱们对国家富强、民族复兴的追求,与当下中国的奋斗目标一脉相承。他们提出的民生理念,仍然是今天社会发展的重要议题。

同时,辛亥革命的未竟之业也提醒我们:真正的变革需要经济、社会、文化等多方面的协同进步,单纯的政治变革往往难以持久。制度移植必须与本土文化相结合,否则难免水土不服。

这场革命告诉我们:历史进程很少是一帆风顺的直线前进,而是在曲折中前行,在试错中成长。每一代人都有自己的使命,都需要在继承前人的基础上,继续推动社会向前发展。

---

*注:本文仅代表作者观点,不代表平台立场。欢迎在评论区分享您对辛亥革命的看法