1970年的一天,南京军区参谋长肖永银接到许世友的电话,随后便前往办公室与其会面。

许世友直接了当地说:“刘帅到了南京,你去接一下。”大家都是多年的战友,说话不需要拐弯抹角。

肖永银感到十分意外,疑惑地问道:“刘帅已经到了南京?我怎么一点消息都没收到?”

许世友挥了挥手,简短地说道:“出了点意外。”

许世友话音刚落,肖永银似乎领会了他的意思,随即转身离去。

刘伯承乘火车抵达南京站时,肖永银登上了车厢。刘伯承见到他,心里有些不痛快,不过这种情绪并不是冲着肖永银去的。

刘伯承沉默片刻,深深叹息道:“年纪大了,真是给你们带来不少困扰……”

肖永银一听这话,立刻坐不住了,赶紧回应道:“刘帅,您这话说得不对!这意思不就成了我们是主人,您倒成了客人?您要是不能工作,我们来做就行。以前您怎么对我,现在就还那样对我,我心里才踏实……”

刘伯承深情地注视着肖永银,心中满是欣慰,思绪不由自主地飘回了那个战火纷飞的岁月。

【骁勇善战的名将】

肖永银出生在河南新县,和许世友是同乡。他年仅13岁就投身革命,18岁时成为党员。在土地革命阶段,他与三位领导建立了牢固的友情。

这三位将领,个个名声响亮,分别是许世友、徐向前和刘伯承。

1933年,年仅17岁的肖永银加入红军已有三年,被任命为司号员。当时,部队在对抗敌人的“围剿”行动中遭受严重打击,许多高级指挥员阵亡,团长为此焦虑不安。

尽管肖永银年纪不大,但他胆识过人,毫不犹豫地向团长提出请求,希望带领两个连队担任先锋。

在生死攸关之际,团长别无选择,只得咬牙同意。肖永银不负所托,成功达成目标,但代价极为惨重,他身受重伤。

在部队长途行军期间,考虑到伤员随行存在风险,上级指示将伤兵留在当地。然而,团长不愿放弃肖永银,于是向军长许世友寻求帮助。

许世友初入军旅之际,屡次担任敢死队指挥,他特别欣赏那些勇猛无畏的战士。

团长向许世友说明了当前的困境。许世友注视着躺在担架上的红军战士,了解到他在战场上表现英勇,感到十分欣慰,随即爽快地表示:“同意让他继续随队前进,我批准了。”

肖永银依然有机会投身革命事业。

当年,许世友并不认识眼前这位年轻的小红军。直到新中国成立后,肖永银调到南京军区任职,两人聊起过去的事情,肖永银才提起当年的事,称许世友曾救过他的命。

许世友听后非常惊讶,忍不住感叹道:“我完全没料到,当初那个年轻的红军战士竟然是你。”

发现肖永银和自己来自同一个地方,许世友感到特别开心。尽管他们在职位上有差距,但两人的关系却越来越亲密。

肖永银头脑灵活,办事利索,性格也比较温和,许世友对他十分器重。每当遇到棘手问题或需要决策时,许世友总是第一时间找肖永银商量,听取他的建议。肖永银的智慧和稳重让许世友对他格外信任,成为其不可或缺的得力助手。

肖永银始终以出色的表现赢得了许世友的信任,随着时间的推移,他们之间的情谊愈发深厚,最终成为了患难与共的挚友。

【肖永银的贵人】

1936年10月,红军的三支主要部队在陕北成功会合。到了月底,按照中央的指示,红四方面军组建了西路军,开始渡过黄河,向河西走廊进发,目的是打通与苏联的联系通道。

西路军此次西进行动,因多种因素影响,最终未能取得成功。

1937年3月14日,西路军召开了最后一次会议,决定让徐向前和陈昌浩离开部队,返回陕北向中央汇报当前情况。

出于安全考虑,徐向前准备撤离时,急需可靠的护卫人员。很快,他联系上李先念,提出请求:"李先念同志,能否暂时调派你的警卫排长随我同行?"

徐向前提到的警卫排长,实际上是肖永银。

肖永银对于能追随著名指挥官感到十分兴奋,他率领三十多名士兵负责保护徐向前。然而,由于旅途过于漫长,部分人员无法继续前进。于是,徐向前写了一封信,指示肖永银脱离队伍,将信件送至陕北。

肖永银以实际行动回应了徐向前的期望,他与红四方面军总部的参谋陈明义历经艰辛,经过四个多月的跋涉,最终抵达了援西军的总部。

就在这个地方,肖永银遇到了对他人生轨迹产生重大影响的人物——刘伯承。这个偶然的相遇,成为了肖永银人生的重要转折点。当时的情况颇为戏剧性,肖永银正在执行任务,而刘伯承恰巧也在同一区域活动。两人的不期而遇,不仅改变了肖永银的个人命运,也在某种程度上影响了后续的历史进程。刘伯承的军事才能和人格魅力给肖永银留下了深刻印象,这种影响持续了很长时间,甚至可以说贯穿了肖永银的整个职业生涯。这次相遇的重要性在于,它不仅是一个简单的会面,更是一个重要的历史节点,为后续的一系列事件埋下了伏笔。

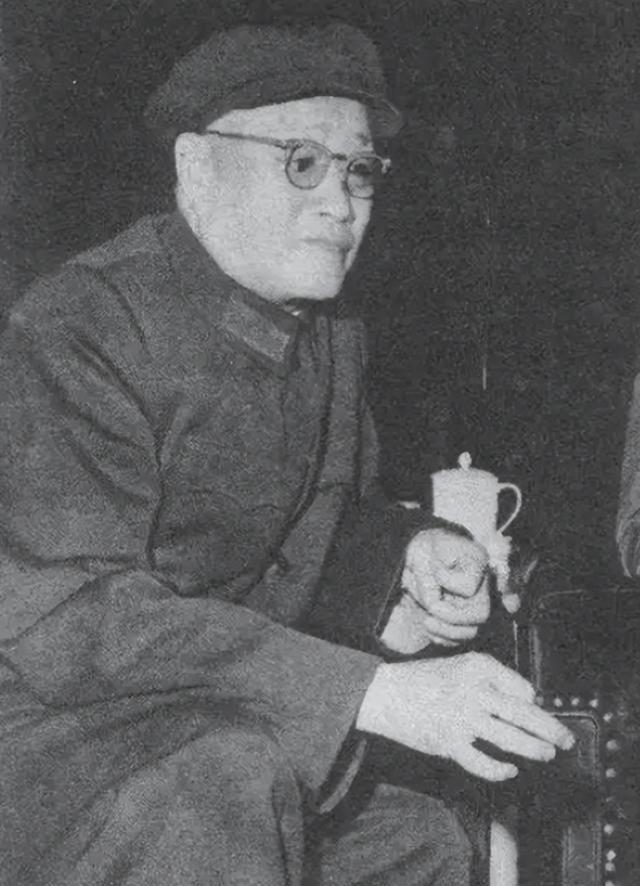

刘伯承被称为我军杰出的军事家。1927年,他积极参与并指挥了南昌起义。随后,他赴苏联深造军事理论。1930年归国后,他担任了党中央军委书记周恩来的重要副手。

1932年,刘伯承抵达中央苏区,着手建立红军学校,并出任红军总参谋长一职。

刘伯承才智出众,能力卓越,是一位极为优秀的人才。在1935年长征期间,他展现出对党的坚定信念,与张国焘进行了坚决的斗争。到了1936年,红军三大主力成功会师后,刘伯承再次受到重用,先后被任命为前敌总指挥部参谋长和红军总参谋长等重要职务。

1937年初,西路军遭遇挫折。同年2月27日,刘伯承被任命为援西军的总指挥,率领部队紧急赶赴前线,以支援处于困境中的西路军。

3月5日,刘伯承带领部队从陕西的淳化和三原两地开始行动,不分昼夜地向西推进。到了3月13日,他突然接到了中央军委传来的电报。

阅读完电文后,刘伯承将军情绪激动,热泪夺眶而出。他迅速下达了两项重要指令:一是暂停部队行进,二是召集所有团级及以上军官紧急会合。

刘伯承召集了援西军团级以上干部,调整了一下情绪,用低沉的声音宣读了党中央的电报:红四方面军总部带领两万一千人从甘肃靖远县虎豹口渡过黄河,经过持续激战,最终因物资耗尽,在三月中旬失利。董振堂、杨克明、孙玉清、陈海松等高级将领均在战斗中英勇牺牲。

刘伯承话音未落,会场里的干部们早已泪流满面。

1937年4月30日,刘伯承抵达了援西军司令部所在的镇原,与肖永银分别后,他受到了刘伯承等人的热情接待。

得知肖永银尚未归队,徐向前内心沉重,预感情况不妙,希望他能逢凶化吉。

1937年7月,肖永银身着破旧衣服,抵达了援西军指挥部。

刘伯承见到肖永银时,泪水立刻涌了出来。他紧紧握住肖永银的手,感慨道:“能平安归来,真是太不容易了……”

当时,肖永银并未意识到,他未来的军旅生活将与这位刘司令员紧密相连,成为他后半生的重要部分。

【跟着“军神”学打仗】

肖永银在军事方面展现出卓越才能,刘伯承对他格外赏识,尤其赞赏他在西路军时期的坚韧表现。抗日战争期间,肖永银正式成为刘伯承的弟子,跟随这位被誉为"军神"的将领学习作战指挥。

刘伯承行事缜密,广泛研读军事理论著作,具备灵活应变的才能,能够将理论知识有效转化为实际作战策略。

1938年,为了支援津浦线的军事行动,日军派遣了大约3万名士兵对晋南和晋西地区展开攻势。在这一背景下,刘伯承精心设计了神头岭战役,以应对日军的进攻。

这场战斗是经过周密部署的埋伏行动。我军巧妙地隐藏了行踪,敌军在形成包围时毫无察觉。随着八路军指挥官发出进攻指令,神头岭之战全面展开。

在这场战役中,刘伯承展现了卓越的军事指挥才能。这场战斗不仅歼灭了大量敌军,还赢得了对手的认可。敌方将此次战斗誉为“八路军游击战的典范战术”,充分体现了刘伯承的战略智慧。

鲜为人知的是,神头岭战役从策划到执行的每个环节,实际上都是由刘伯承亲自部署的。

刘伯承在军事谋略方面造诣深厚,他悉心培养的肖永银不负所托,迅速成长为一名出色的战将。在刘伯承的指导下,肖永银展现出了卓越的军事才能,成为我军中赫赫有名的猛将。刘伯承的战略眼光和指挥艺术,加上肖永银的勇敢与智慧,共同铸就了这段传奇。肖永银的成长历程,充分体现了刘伯承在培养人才方面的独到之处。

1947年的那场战役,足以说明问题。

1946年,中国全面内战打响。经过一年的激烈对抗,我军从最初的被动防守逐渐转为主动进攻。为了扭转战局,中央军委下达命令,由刘邓率领主力部队长途跋涉,直插大别山地区。这一战略部署标志着解放军开始在全国范围内发起大规模反攻,成为整个战局的重要转折点。

1947年8月,刘伯承和邓小平接到军委指示,率领部队向大别山地区进发。

数日后,刘伯承与邓小平计划挺进大别山,却被汝河所阻。面对这一难题,刘伯承经过深思熟虑,最终决定亲自部署行动方案。

肖永银当时已经升任为解放军旅长。

战事即将开始,刘伯承向肖永银下达指令,要求他带领部队突破敌军防线,无论面临多大困难,都必须坚决前进,毫不退缩。

刘伯承向肖永银解释了这个决定的原因:他和邓小平计划通过这条危险的道路撤离。

肖永银起初接受了任务,但当得知刘伯承决定亲自随军行动时,他立刻表示反对。然而,刘伯承和邓小平已经做出了决定,态度坚决,没有任何商量的余地。

肖永银立刻感受到了巨大的压力,但他没有退缩。

当晚,肖永银率领部队率先发起进攻。战士们紧握刺刀,身上挂满手榴弹,勇敢地冲向敌军。解放军战士们怀着对革命事业的坚定信念,成功为刘伯承、邓小平等首长开辟了一条长达十余里、宽约七里的突围通道。

在确认刘邓两位领导安全撤离后,肖永银紧绷的神经才得以放松。此前,他一直担心无法顺利完成肩负的使命。

在这场关键战役中,肖永银立下大功,他的表现给邓小平留下了深刻印象。邓小平不仅记住了肖永银的名字,还对他的贡献给予了高度评价。这场胜利让肖永银在军中声名鹊起,也为他后来的发展奠定了基础。邓小平对肖永银的认可,体现了对其军事才能和领导能力的肯定。这一战事成为肖永银军旅生涯的重要转折点,让他在众多将领中脱颖而出。

新中国成立后,肖永银赴朝鲜参与战斗。1955年,他获得少将军衔,并获颁三级八一勋章、二级独立自由勋章以及一级解放勋章。

在1955年授衔仪式后,人们纷纷议论,在众多杰出的少将中,刘伯承元帅最为器重的是谁?这个问题引起了广泛的好奇和讨论。

在众多回应中,肖永银的名字频繁被提及。

在和平时期,肖永银全身心投入到军区建设中,用实际行动回应了刘伯承老首长的期待。他倾注全部精力,致力于提升军区整体实力,展现了高度的责任感和奉献精神。通过不懈努力,他为军区发展做出了重要贡献,体现了对老首长信任的珍视和对军队事业的热爱。肖永银以实际行动证明了自己是值得信赖的将领,在军区建设工作中交出了一份令人满意的答卷。

新中国成立后,肖永银的生活条件逐渐改善,事业也蒸蒸日上。然而,他的老上级刘伯承却遭遇了截然不同的命运,处境颇为艰难。

刘伯承最初被安排担任军委总参谋长的职务,但当他得知中央计划建立一所专门培养中高级军事干部的陆军大学后,他立即向中央提交了书面申请,主动请求调任该校负责相关工作。

毛泽东和中共中央作出了决定,而刘伯承当时并不清楚,他即将面临一个对其人生产生深远影响的重大挑战。

刘伯承对军事教育投入了大量心血,全身心致力于培养国家所需的军事人才。他在军校的成就非常突出,为国家输送了大批优秀的军事骨干。他在这方面的贡献堪称卓越,为军事教育事业的发展做出了不可磨灭的功绩。

就在形势逐渐好转之际,刘伯承却遭遇了生平最沉重的挫折。

1957年,彭德怀在视察军事学院时,发现学院存在一些不足,认为需要纠正这些错误。于是,他决定发起“反教条主义”运动。在这场运动中,刘伯承成为了主要的批评对象。

这场运动期间,叶剑英、萧克、粟裕等人也遭到了批评。

经过这件事,刘伯承基本处于闲置状态,长时间待在家中。

1970年的一个夜晚,刘伯承在深夜抵达南京。当时,许世友得知消息后,安排肖永银前去迎接。肖永银曾是刘伯承的得力助手,两人关系密切。

根据许世友的命令,刘伯承被安置在中山陵5号居住。

刘伯承抵达南京后,许世友特意找到肖永银,叮嘱他抽空多去陪陪这位老帅。刘伯承对其他人来访时态度虽然礼貌,但很少露出笑容,唯独对肖永银显得格外亲切。

肖永银的出现彻底改变了局面。

肖永银的一举一动总能令刘伯承感到欣慰,两人之间保持着密切的交流与深厚的友谊。步入晚年,刘伯承的生活需求变得简单,偶尔品尝斑鸠或镇江特色菜肴便已满足。每逢此时,肖永银总会细致地为其准备妥当。

某日,刘伯承突然向肖永银提出了一个疑问。

刘伯承问道:“永银,你觉得一个排长能发挥多大影响力?”

肖永银对此感到不解,便直接回应道:“排长的职责,自然是履行排长的任务。”

肖永银说完后,刘伯承没有回应,只是缓缓闭上眼睛,身子往后一靠,放松地躺了下来。

在“九一三事件”结束后,刘伯承重新回到了北京。

1986年,刘伯承因病逝世,治丧委员会名单中未见肖永银的名字。得知此事后,刘伯承的夫人汪荣华亲自致电肖永银。

肖永银是刘帅极为器重的得力干将,他必定会出席。

肖永银抵达北京后,目睹刘伯承的遗体,忍不住放声大哭:“刘帅,我是肖永银,我来迟了。”

肖永银和刘伯承之间的深厚情谊,通过他们的泪水,定格成了永恒的回忆。这两位将军的友情,不仅仅体现在战场上的默契配合,更在那些感动的瞬间中得到了升华。他们的情感,超越了普通的上下级关系,成为了彼此生命中不可或缺的一部分。这种情感,随着时间的流逝,愈发显得珍贵,成为了他们共同历史中不可磨灭的印记。