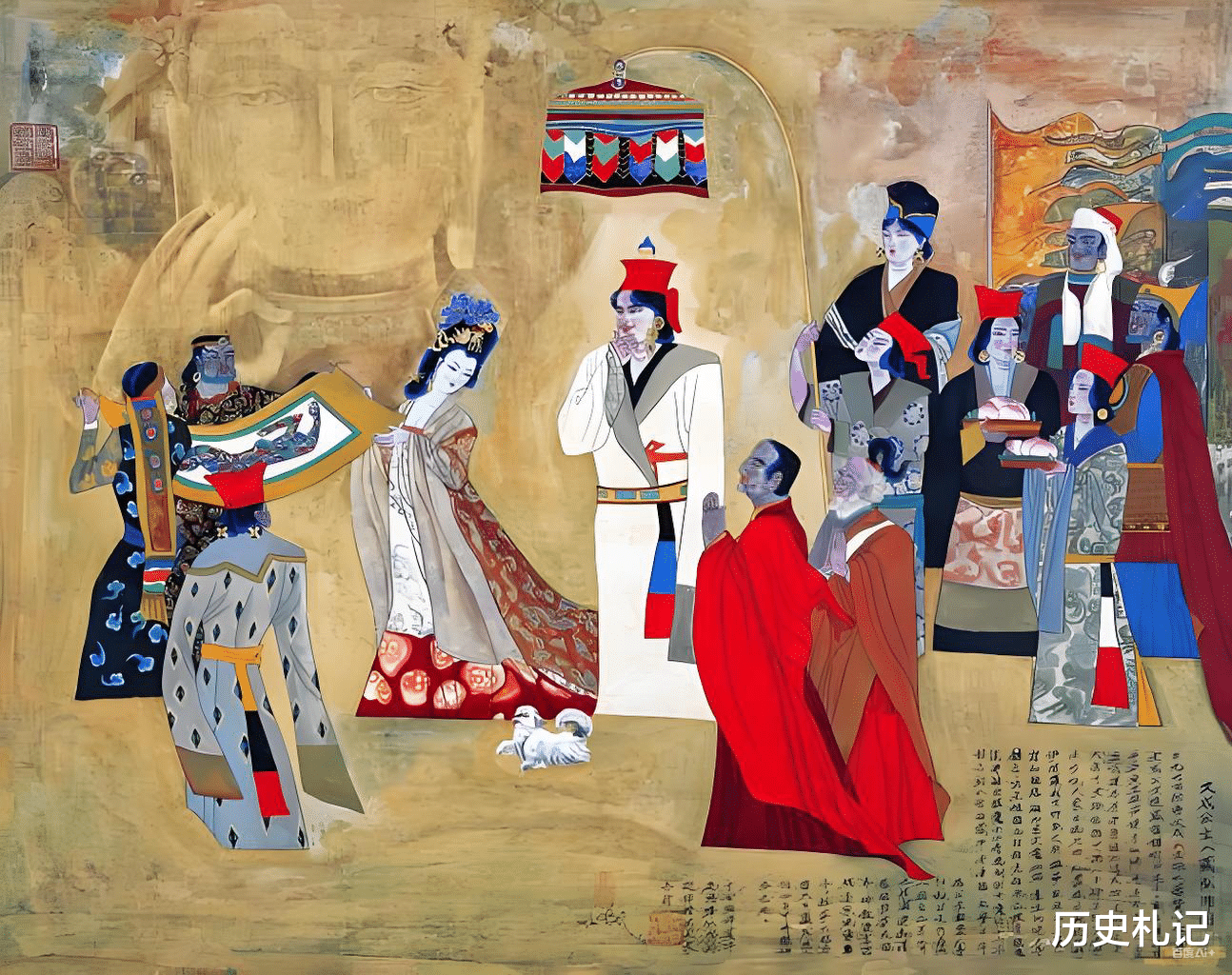

在中国古代和亲史上,汉朝嫁公主与匈奴、清朝联亲于蒙古、唐朝文成公主入藏,都是影响深远的政治联姻。但三者的本质截然不同:汉朝和亲是“被动避战的权宜之计”,清朝和亲是“巩固统治的政治绑定”,而唐蕃和亲是“文明互鉴的双向奔赴”。

文成公主入藏之所以能超越普通和亲,成为流传千年的民族融合典范,核心在于它打破了“单向妥协”或“功利绑定”的局限,实现了“政治联盟、文化交融、民生改善”的三重共赢——这种深度与温度,是其他朝代和亲难以企及的。

一、核心目的:从“被动避战”到“主动共赢”

1.汉朝和亲匈奴:以妥协换和平,核心是“保命”

汉朝初年,白登山之围后,汉朝国力衰弱,根本无力对抗匈奴的骑兵。和亲的核心目的,是“以公主和财物换暂时安宁”:

-汉朝主动送公主远嫁,每年赠送丝绸、粮食、美酒,约为“兄弟之国”,本质是“纳贡式和亲”;

-匈奴则将和亲视为汉朝“软弱”的表现,盟约墨迹未干就频繁南下劫掠,和亲从未真正解决边境冲突;

-双方没有任何文明交流的诉求,汉朝只想“避战”,匈奴只想“获利”,关系脆弱不堪。

2.清朝和亲蒙古:以联姻固统治,核心是“绑定”

清朝(包括后金时期)与蒙古的和亲,是“政治联盟的工具”:

-清朝统治者通过“满蒙联姻”,让蒙古贵族成为皇室姻亲,从而巩固对北方边疆的统治,防止蒙古部落叛乱;

-和亲多为“双向嫁娶”(清朝公主嫁蒙古王公,蒙古贵族女子嫁清朝皇室),但核心是“权力绑定”,而非文明交流;

-双方虽有一定的经济往来,但清朝对蒙古采取“分而治之”的策略,限制蒙古的发展,和亲更多是“管控手段”。

3.唐蕃和亲:以和亲促交融,核心是“共赢”

唐蕃和亲从一开始就是“双向需求”,没有谁妥协、谁依附:

-吐蕃方面,松赞干布统一高原后,急需中原的先进技术、文化和制度,来实现从“游牧部落联盟”到“成熟王朝”的跨越;

-唐朝方面,唐太宗需要稳定西部边境,与吐蕃结盟可彻底解除西部威胁,集中精力应对东北的高丽;

-双方的诉求不是“避战”或“管控”,而是“互相成就”——吐蕃得到发展机遇,唐朝获得边境安宁,和亲只是实现这一目标的载体。

二、交流深度:从“表面联姻”到“文明深耕”

1.其他朝代和亲:只谈“上层联盟”,无关“民间交融”

无论是汉朝还是清朝的和亲,都局限于“上层政治往来”:

-和亲公主多被视为“政治符号”,入蕃(或入蒙)后深居后宫,很少参与当地社会生活,更谈不上传播文化、改善民生;

-陪嫁多为金银财宝、奴婢侍从,没有系统性的技术、种子、工匠输出,对当地的生产生活毫无影响;

-双方民间交流几乎为零,汉朝与匈奴仍以“劫掠与防御”为主,清朝与蒙古的民间往来也受严格限制。

2.唐蕃和亲:从“上层到民间”,实现“全维度交融”

文成公主入藏,是一场“系统性的文明输出与互鉴”,远超“上层联姻”:

-陪嫁是“发展礼包”而非“奢侈品”:文成公主的陪嫁包括五谷种子(玉米、土豆、蚕豆、油菜)、医学著作《医法大藏经》、佛教经卷与佛像、纺织工匠、建筑技师、酿酒师傅——这些都是能直接改善吐蕃民生、推动社会进步的“硬核资源”;

-公主是“文化使者”而非“深宫贵妇”:她入藏后没有闭门不出,而是主动深入民间:在玉树停留一个月,传授农耕、磨面、酿酒技术;在拉萨主持修建大昭寺、小昭寺,弘传佛教;为拉萨周边的山命名“八宝”,融入中原文化元素;

-双向交流而非“单向输出”:松赞干布主动呼应,脱掉毡裘改穿绢绮,派遣吐蕃贵族子弟前往长安国学读书;唐朝也不断派出工匠、学者赴吐蕃,传授纺织、建筑、文字等技术,形成“双向流动”的交流格局。

三、执行方式:从“功利短期”到“长期深耕”

1.其他朝代和亲:缺乏长效机制,关系易破裂

-汉朝和亲是“应急式妥协”,一旦汉朝国力强盛(如汉武帝时期),就立刻放弃和亲,转而武力对抗匈奴;匈奴也随时可能因利益冲突撕毁盟约,和亲的有效期往往超不过几年;

-清朝和亲是“管控式绑定”,一旦蒙古部落失去威胁,和亲的频率就大幅降低,双方的关系全靠“权力平衡”维系,缺乏情感与文化的纽带。

2.唐蕃和亲:构建长效机制,让友好“落地生根”

唐蕃和亲后,双方建立了一系列长效机制,让友好关系持续深化:

-政治互信机制:唐太宗去世后,松赞干布派遣专使赴长安吊祭,献上十五种黄金供品;唐高宗册封松赞干布为“西海郡王”,将其石像列于昭陵前,形成“甥舅”般的政治互信;

-文化交流机制:吐蕃贵族子弟长期在长安留学,唐朝工匠、僧侣常驻吐蕃,双方使者频繁往来,200多年间几乎没有大规模战事;

-情感共鸣机制:松赞干布为文成公主修建布达拉宫,文成公主与松赞干布亲手栽种“唐柳”,立下“甥舅同盟碑”——这些具象的符号,让政治联盟多了一层情感温度,深深扎根在汉藏两族人民心中。

四、长期影响:从“昙花一现”到“千年传承”

1.其他朝代和亲:影响局限于当时,无长远价值

-汉朝和亲没有解决匈奴问题,最终还是靠汉武帝时期的武力征伐才彻底解除威胁,和亲的历史意义仅在于“为汉朝蓄力争取了时间”;

-清朝和亲虽巩固了北方统治,但也限制了蒙古的发展,双方的文化隔阂始终存在,清末蒙古与清朝的关系逐渐疏远,和亲的影响随着清朝灭亡而消退。

2.唐蕃和亲:影响穿越千年,融入民族血脉

文成公主入藏的影响,早已超越了政治联盟,成为汉藏两族文化与情感的纽带:

-民生层面:文成公主带来的五谷种子,在高原培育出青稞等作物,改变了吐蕃“靠天吃饭”的游牧经济,让农牧结合成为西藏的生产方式;纺织、酿酒、建筑技术的传播,直接改善了藏民的生活;

-文化层面:佛教通过文成公主传入西藏,与本土信仰融合形成藏传佛教,大昭寺、小昭寺成为汉藏文化融合的标志性建筑;中原的文字、历法、艺术融入吐蕃文化,形成“你中有我、我中有你”的文化格局;

-情感层面:文成公主庙、唐柳、甥舅同盟碑等遗址,成为汉藏友好的象征,相关的传说故事在两族民间代代相传,“文成公主”早已成为民族友好的文化符号,深入骨髓。

五、为何文成公主入藏能成为典范?三个关键不可复制

1.双方的“平等姿态”:没有谁高谁低,只有互相尊重

汉朝和亲是“汉朝向匈奴妥协”,清朝和亲是“清朝对蒙古管控”,而唐蕃和亲是“平等对话”:松赞干布没有把自己视为“藩属”,唐太宗也没有把吐蕃当作“蛮夷”,双方都带着“互相学习、互相成就”的心态,这种平等是文明交融的前提。

2.公主的“主动作为”:不是被动的“政治牺牲品”

其他朝代的和亲公主,大多是“被迫远嫁”,入蕃后消极避世;而文成公主是主动的“文化使者”,她带着传播文明的使命感,深入民间、亲力亲为,用自己的智慧和勇气赢得了藏民的爱戴——没有她的主动作为,和亲可能只是一场普通的政治联姻。

3.文明的“互补需求”:不是单向输出,而是双向互鉴

文成公主入藏不是“中原文明对吐蕃的碾压式输出”,而是“互补式交融”:吐蕃的马匹、皮毛、药材传入中原,丰富了唐朝的物质生活;中原的技术、文化传入吐蕃,推动了吐蕃的社会进步,这种“各取所长”的交融,让双方都真正受益,也让友好关系更具生命力。

结语:民族融合的终极密码,从来不是“功利绑定”

唐蕃和亲与其他朝代和亲的差异,本质是“短期功利”与“长期价值”的区别。汉朝和亲是“权宜之计”,清朝和亲是“统治工具”,而唐蕃和亲是“文明互鉴”——它证明了:真正的民族友好,不是靠妥协避战,不是靠权力绑定,而是靠平等尊重、文化交融、民生改善。

文成公主入藏的故事之所以能流传千年,正是因为它击中了民族融合的核心:让两个民族因交流而了解,因了解而尊重,因尊重而友好。这种友好,不是靠一纸盟约,而是靠融入生活的技术、深入骨髓的文化、代代相传的情感——这,才是最坚固、最长久的民族纽带。