一

没有脱离物质而单独存在的能量态,有能量的地方必有物质。能量作为物质的一种存在形态,主要有三种形式:动能、势能、辐射能。但无论是哪一种形式的能量,都没有观察到能够单独以纯能量的形态存在。动能和势能毋庸置疑都离不开物质,关于辐射能,我们重点探讨光能这种辐射能。

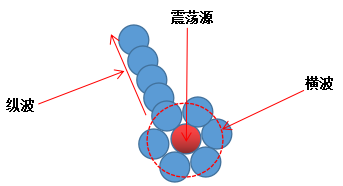

可以肯定的是,光能从A到B的传播并不是物质A到B的运动转移。首先,光能的传播不存在加速度的情况,在相同媒介中从始至终都以固定的速度传播,例如一束光从真空中以299,792,458 米/秒的速度射入均匀水团,则速度立即减慢约1/4,但也不存在加速度问题。当这束光穿过水团再次射入真空中,它的速度还是299,792,458 米/秒,也不存在加速度的问题。这足以证明光能传播并没有物质的运动转移,只是能量的联动。那这是否证明光的传播不需要物质呢?我认为不能。第一是我们无法证明真空真的为空,事实上现在很多科学观察认为真空并非为空。第二是光在不同的媒介中传播的速度可能不同,这都说明光的传播速度与媒介有关。我更认为光在真空中的传播类似于牛顿摆,不同之处在于震荡源的摆动不仅在摆动的方向上形成牛顿摆似的纵波,同时又影响到周围四面八方各个方向的波动形成横波。如图,光源的震荡在其周围的层层扰动形成横波,在摆动方向的摆动形成牛顿摆式的纵波。

光源的震荡

而光能的这种传播正是依托我们能感知却未能认识的物质进行的。光的传播在本质上并没有引起物质的空间转移,只是物质的运动状态的转移。

二

能量的发生总是伴随着所属物质的运动状态的改变,反之亦然。这里所说的运动状态是指物体的惯性状态。宏观物体显而易见,所以我从微观视角进行探讨。微观世界的能量与温度有着密切的联系,所以我又从温度的变化来探讨能量的变化。“温度(temperature)是表示物体冷热程度的物理量,微观上来讲是物体分子热运动的剧烈程度,从分子运动论观点看,温度是物体分子运动平均动能的标志”(注:引自百度百科)。这是传统对温度这一现象的经典定义,认为温度是一众分子运动的平均动能,温度越高,分子的运动速度越快,动能越大。但仔细分析,我发现这并非一定成立。

我以空调的冷媒为例。当压缩机将气态冷媒压入冷凝器变成液态时,冷媒分子的运动空间变小,分子间发生碰撞的概率增加,运动阻力变大,在这种情况下冷媒分子的运动速度在变慢,即动能变小。按经典定义,这时冷媒温度应该降低,但事实上冷媒温度却是升高。

我们仍以空调的冷媒为例。当液态冷媒进入到蒸发器时,冷媒由液态变成气态,空间变大,分子间发生碰撞的概率减少,运动阻力变小,在这种情况下冷媒分子的运动速度变快,即动能变大。按经典定义,这时冷媒温度应该升高,但事实上冷媒温度却是降低。

再比如,大部分气体分子的运动速度比固体分子的运动速度快很多。例如氧分子不仅速度快,质量也比一些固体的分子还大,但在我们身边,空气和我们居住的房子的温度却几乎是一样的。这就表明,分子的动能并不是决定温度的唯一因素。

那么,还有哪些因素决定物体的温度呢?

我们再以空调的冷媒为例。当压缩机将气态冷媒压入冷凝器变成液态时,冷媒分子的活动空间变小,分子间隙大减,分子间相互碰撞的概率增加。因此,分子更为频繁的碰撞是造成冷媒温度升高的直接原因。相反,当液态冷媒进入到蒸发器时,空间变大,分子间隙大增,分子间相互碰撞的概率大减,分子间相互碰撞频率迅速减少,冷媒温度迅速降低。这表明,分子间的碰撞频率才是决定物体温度的直接原因,分子的动能只是决定温度的必要条件。

为什么分子间碰撞的激烈程度会改变物体的温度?分子间碰撞后发生了什么?

很明显,碰撞后的分子它们的运动状态都会发生改变,即改变了分子原来的惯性运动规律。物体温度越高,分子间的碰撞越频繁,一众分子运动状态(惯性运动)的总变化率越强。这说明分子运动状态(惯性运动)的变化率强弱才是决定物体温度的直接原因。物体分子运动状态(惯性运动)的变化是物体有温度表现的充要条件。

实际上,物体温度不仅是物体内分子运动状态变化率强弱的表现,而且是物体内所有粒子运动状态变化率强弱的总表现。如果我们将温度看成是对物体微观粒子运动状态变化率强弱的度量,则温度越高,表明粒子间的碰撞(非惯性相互作用)越频繁,物体内粒子的运动越混乱无序。因此,物体温度的升高是物体内部粒子运动从部分无序到更无序的一个过程。降温则是物体内部粒子运动从无序到相对有序的一个过程。由此推测,物体的温度为零有两种情况。一种是物体内部粒子的绝对静止,另一种是物体内部之间粒子的相对静止——物体内部的粒子运动速度即使很快,动能很大,但只要所有粒子的运动状态都不发生改变,都按惯性规律运动,没有发生碰撞或轨迹改变,则物体的温度仍为零。例如,当两个方向相向,在寂暗空间高速运动的物体,即使它们的温度接近为零,但在碰撞的一瞬间,所有的分子运动状态都可能被迅速改变,超强的总变化率表现为物体温度剧烈上升,发出耀眼的光芒。

综上,我认为能量的发生离不开所属物质的运动状态的改变,反之亦然。

在不规则轨道中运行的天体,由于其在轨运行的速度随时间改变,加速或减速运动会影响到内部粒子的运动状态——即天体的宏观惯性与它的微观惯性是不同步的。因此天体也会因此诱发内部粒子碰撞而升温。例如围绕恒星运行的行星,在几亿年甚至几十亿年围绕着恒星运行而轨道能基本保持不变,但在这么长时间里,不断的有火山喷发、地壳运动等地质变化。这些地质变化所需的能量来自于哪里,为什么没有改变这些行星的运行轨道——这说明这些地质变化的主要能量并非是行星宏观的动能,否则行星因动能损失早就掉进恒星里了。所以行星的这些能量除了地表接收于恒星的辐射能外,主要还是来自于行星自身的内能。但是行星内能为什么会有这些变化?我认为主要跟天体的公转轨道和自转状态有关。公转轨道越不规则、自转越快的行星地质运动越剧烈。以地球为例,地球公转的轨道非常接近于圆形,角速度和线速度的变化也很缓慢。因此公转对地球的物质的运动状态的影响有限。由此推测地球的地质运动主要与它的自转关系最大。首先,地球自转的角速度比较大(角速度均为15°/小时)。在地球自转时,地球的物质同时会受到来自月球和太阳引力的反复拉扯,地球物质的运动状态也因此被影响、增加碰撞,温度上升。地球深部散热困难,温度积累,是火山和板块运动的主要原因。地球的自转速度越快,在太阳和月球的引力下地球物质的运动状态变化也越快,温度积累越快,地质运动越频繁、剧烈。地质运动会消耗地球自转的动能,但主要的能量还是来自地球物质的内能。地球的内能也会因此而逐渐减少。反观月球,由于公转轨道非常接近于圆形,相对于地球没有自转,因此月球物质的运动状态变化也慢,地质运动平缓。

星体能量的释放会导致星体的内能不断减少,最终温度降低成为一个逐渐冰冷的星球。而黑洞则因为巨大的引力压得粒子动弹不得,温度应该为零,是一个极度冰冷的球体。

三

所有的能量本质上都以动态的形式存在,没有绝对静止的能量。动能、辐射能毋庸置疑是动态的。势能的情况比较复杂,我以势能的几种情况来分析。磁类、机械类势能离不开物质内部结构的动态保持,重力势能比较隐蔽,所以我重点讨论重力势能。

重力势能由万有引力产生。但万有引力又如何产生,目前还没有统一的定论。我认为万有引力并非是物质所固有的,而是空间所赋予物质的压力。

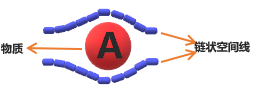

看不见的空间

如图所示,在物质A周围绕着链状的空间。弯曲的空间线对物质产生向内的压力,表现为物质的万有引力,引力的大小与空间线的曲度和空间线的密度有关。在宇宙诞生初期,空间密度大,物质间的万有引力也大,随着宇宙膨胀,密度减小,物质间的万有引力也逐渐减小。综上,万有引力势能与空间的动态膨胀有关。近观我们的地球,由于地球深处的空间线密度和曲度的减小,因此引力随着地球深度的增加也会逐渐减小。离心力的产生也应该与空间线有关,因此,同等条件下(同一物质同一转速)物质在地球深处的离心力比地球表面要小。