最近等着卖房,却不知道卖了之后能往哪儿去,心里空落落的,满是惶恐。

傍晚闲着没事,突然想起一位表叔就住在对面的长乐坡村,干脆去串串门,顺便看看有没有合适的民房,以后租一间落脚。

从小区到村子,也就不到一里路。穿过车来车往的长乐东路,顺着一条窄窄的下坡路往里走,就算进了村。

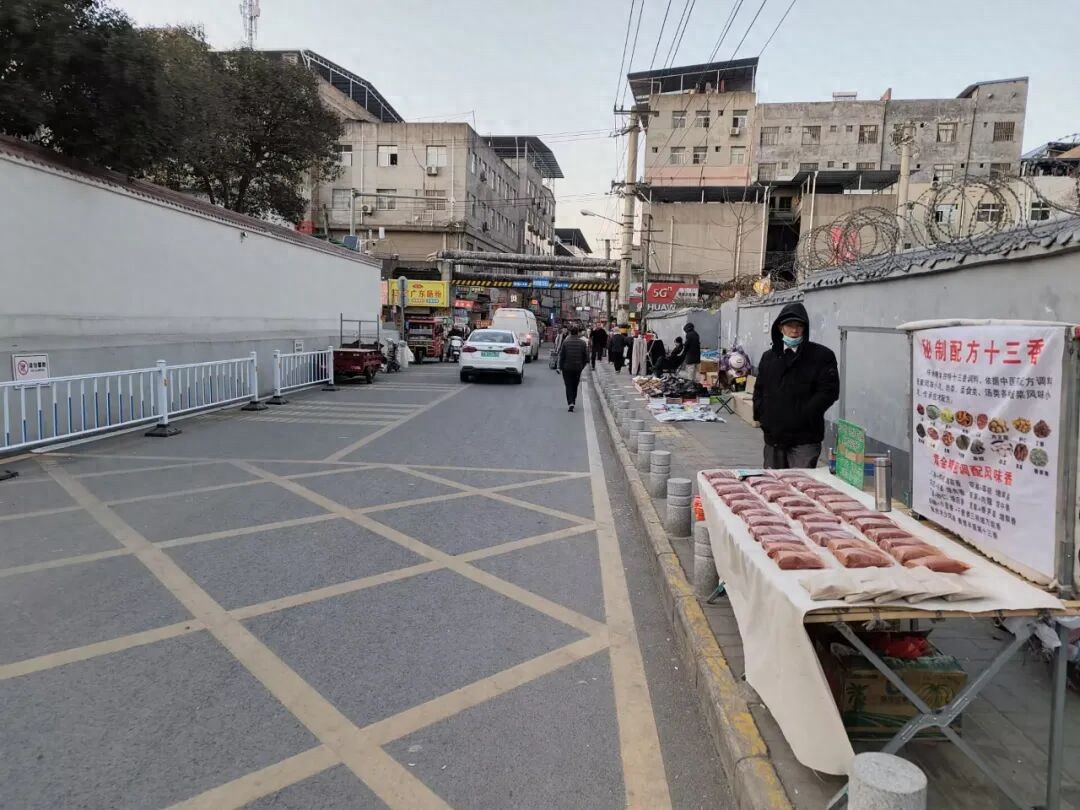

记忆里的长乐坡,哪是现在这个样子?以前一到下午五六点,打工的、上学的、逛街的、摆摊的挤在狭长的街道上,摩托车、三轮车、小轿车堵得水泄不通,挪一步都费劲。

可眼下入冬了,整个村子竟一下子冷清成这样。

路边的小摊还在,似乎还能闻到一点爆米花的甜香、烤玉米的焦香。卖水果的小贩裹着军大衣,靠在三轮车旁,不断揉搓着双手。卖鞋袜的坐在小凳子上,眼神空洞而迷茫。

偶有行人和摩托车经过,行色匆匆,没人停下来问价,只有无边无际的寒意,沿着灰白色的路面,一直延伸向村子深处。

表叔住在张一村的一条小巷子里,以前曾来过两次,但这次依然费了好大劲才找到。进了朱红色的民房大铁门,沿着灰暗的楼梯爬上三楼。这里也是顶楼!和我那套待售的房子一样,顶楼的风总是格外烈。

“进来吧,门没关。”屋里传来表叔模糊的声音,似乎还没睡醒。

推开表叔那间出租屋的门,昏黄的灯泡亮着,表叔裹着被子蜷在床上。

进门就是一张旧木桌,被当成了灶台用,桌上摆着一口大黑铁锅,架在电陶炉上,旁边是半桶食用油、一袋挂面,还有个装着几颗橘子的塑料袋,算是屋里少有的亮色。

地上更乱,立白洗衣粉袋靠在墙角,空油桶、油漆桶滚在一边,红黑相间的电锤、盘成圈的电线、角磨机被随意堆在墙根,这些家什七零八落的,却也明明白白地告诉人,表叔是个手艺人,水电、装修、安装的活计,他样样都能接。

“今天8点去,装了一车垃圾,挣了三百块钱,从12点回来后一直睡到现在。”表叔一边穿衣坐起,一边对我说。

我心里咯噔一下——这三百块,抵得上我熬几个通宵写稿的收入了。

“装建筑垃圾呗,那么一大车,可不轻松。”表叔一脸疲惫地说,“不过,走的时候,带走了主人不要的纸箱、泡沫板,还卖了60块钱。”说到这里,他嘴角泛起一丝笑意。

“那你这一个月起码收入上万啊。”我忍不住接话。

相比于那些怀揣着简历,四处求职无望的大学生们来说,表叔这中学都没上完的农民工似乎能生存得更好。

“好娃哩!又不是天天有活干。前天、昨天都闲着。”表叔苦笑着,“你没看村里冷清成啥了,很多人没活干,都回老家了。”

我记得他夏季还在物流园里当装卸工,每天都很忙,那时我还曾求他带我去,他总说我干不来。

“对啊,那时好啊,一晚上八百一千都挣过。”表叔笑了,“不过都是大件的冰箱、空调,装车卸车,估计让你干三分钟,你就跑了。”

这话我信。好久没干过体力活了,前段时间回老家,在酒席上端盘子,手抖得厉害,汤汁全洒在了羽绒服上。

就在我沉思时,表叔已穿好衣服,联系工友,问明天哪有活干。打完电话,他苦笑道:“没办法,现在活少,体己人之间谁有了活,会相互通个消息。”

“你们都干啥啊?”我好奇道。

“砸墙、水电、清理垃圾,反正只要给钱,什么活都干。”表叔说,末了又叹口气,“还是夏天好,干完活还能擦洗下身子,现在这天气,唉……”

“那你这一个月下来,也能赚不少吧?”我追问,心里仍存着一丝羡慕。

“一个月就五六千吧,也不够花啊。”表叔声音低了些,“你婶带着两个娃在老家上学,加上生活费,一年就得五六万;我在西安再节省,一年也得花一两万;你舅爷年龄大了,看病吃药也得花钱。”

原来,再肯吃苦,挣的钱也追不上要花的地方。

正想着,一阵风吹过,窗户突然“吱呀”一声,打开了一条缝,凛冽的风猛地灌入,整个屋里顿时寒意刺骨,橘子皮在冷风中开始皱缩。

我想起去年夏季来看表叔的情景。这间顶楼的出租屋被烈日烤了一天,傍晚仍像个烤箱,只穿了件短裤的表叔为了招待我,下楼买了半个西瓜。瓜未吃完,我俩已满头满脸都是汗。

正在胡思乱想,有人打来了视频电话,是老家的表婶。

虽然表叔一身疲惫,但面对着屏幕上的老婆孩子,还是立刻扬起了笑脸。

表婶说今天花了59块钱,给孩子买了双鞋。表叔打趣道:“你咋不给买双黄胶鞋?”

也许表叔每天拼了命找活干,不怕苦不怕累,就是为了每天能在电话里,和妻儿温存这片刻。也许在这一刻,他会觉得自己受的所有苦和累,都是值得的。

看他们这幸福的样子,我准备悄悄溜走,却被表叔拦住:“别急,一会我也要去街上,和你一块走。”

电话终于打完了,表叔锁了门,和我一块下楼。走到二楼时,遇到红婶两口子,他们也是我们村的邻居,也租住在这里。

“平娃呢?”表叔问。平娃是红婶的儿子。

“去田王村干活去了,还没回来。他呀,一到晚上就搞直播,整夜不睡觉。”红婶答道。

干活去了?我心里一惊。想起半个月前回老家,看到平娃腿上裹着厚厚的纱布,走路一瘸一拐,说给人砸墙时被瓷片割伤了,伤得挺严重。更气人的是,80块一天的工资,对方拖着到现在也没结。

本想等平娃回来,看看他腿好了没,但听说还要很久,只得和表叔先下楼。

天已黑了,夜里的长乐坡似乎恢复了几分烟火气,人也多了起来。华灯初上,三三两两的青年男女手里提着装着食物的塑料袋,在街上行走着,说笑着,全然不惧那迎面而来的寒风。

表叔说,那是农民工们下班回来了。

我说了声先走,改天再来,却被表叔硬拖进一家小饭店,点了两份米线和肉夹馍,匆匆付了款。

这让我有点不好意思。眼下我虽然落魄,怎么能让表叔请我呢?

也许是这些天来,每天只吃一顿米线,咬下第一口肉夹馍时,带着肉香的汁水流入口中,突然感觉从未有过的美味。

饭后道别时,表叔拍了拍我的肩:“房子是你好不容易建立起的家,千万不要贱卖了。”他还说,如果后面活继续少下去,他们也准备回老家了,到时只能明年再见。

告别后,表叔没有马上回出租屋,而是拐进了街角的彩票店,笑着说想买一张,说不定明天就中五百万了。

我站在原地,没有跟进去。忽然想起自己炒股时,不也做着同样的梦吗?想要一夜暴富,迎娶白富美。只是他的赌注是一天的工钱,我的赌注是半生积蓄。

玻璃门上“大奖”的字样,在寒夜里反射着虚妄而诱人的光,照在表叔破旧的工装上,像一束虚幻的舞台光。冷风卷着地上的落叶和一张废弃的彩票存根,打在我的脚边。

这时,表叔的手机响了,是表婶发来的孩子朗读课文的声音,磕磕绊绊,却清脆明亮:“春天……春天来了……”

表叔低头听着,脸上那彩票店光影带来的恍惚,瞬间被一抹安静的微笑取代。他没有中奖,但他此刻的笑容,真实得像拥有了整个世界。

我转身离开。风更紧了,像要把人吹透。我想起鲁迅的话:希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。

可对于我们,路似乎就在那里,又似乎从未存在。它是小区保安的岗亭,是表叔手机里时断时续的招工信息,是平娃直播间里寥寥无几的观看人数,也是我文档里迟迟无法增长的数字。

手机在寒风中响起,是平娃:“岭哥,我回来了……那80块钱,对方说下周,下周一定给。”

我握着电话,嗯了一声。听筒那头,传来他那里喧嚣的音乐声,和窗外这片城中村无边的风声,混在一起,刮个不停。(平娃的故事后面将在同名公众号发布,欢迎前往阅读)