在信息洪流日夜奔涌的今天,书坛常被名展、名帖、名家占据,“高人在民间”的故事仿佛渐成旧闻。可若把目光投向上世纪的尘烟深处,总会遇见几块暗藏光泽的璞玉:不求喝彩,不争席位,只把一笔一画当作呼吸与修行。陶博吾,便是那样一位被岁月反复淬火,终被时代记住的大书家。

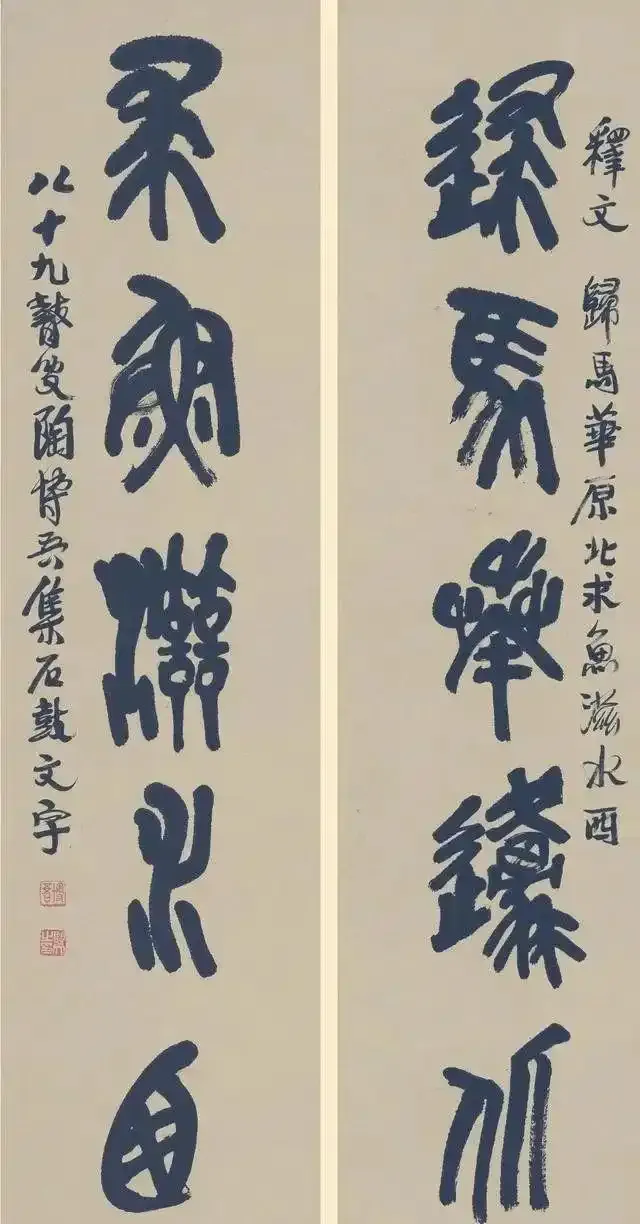

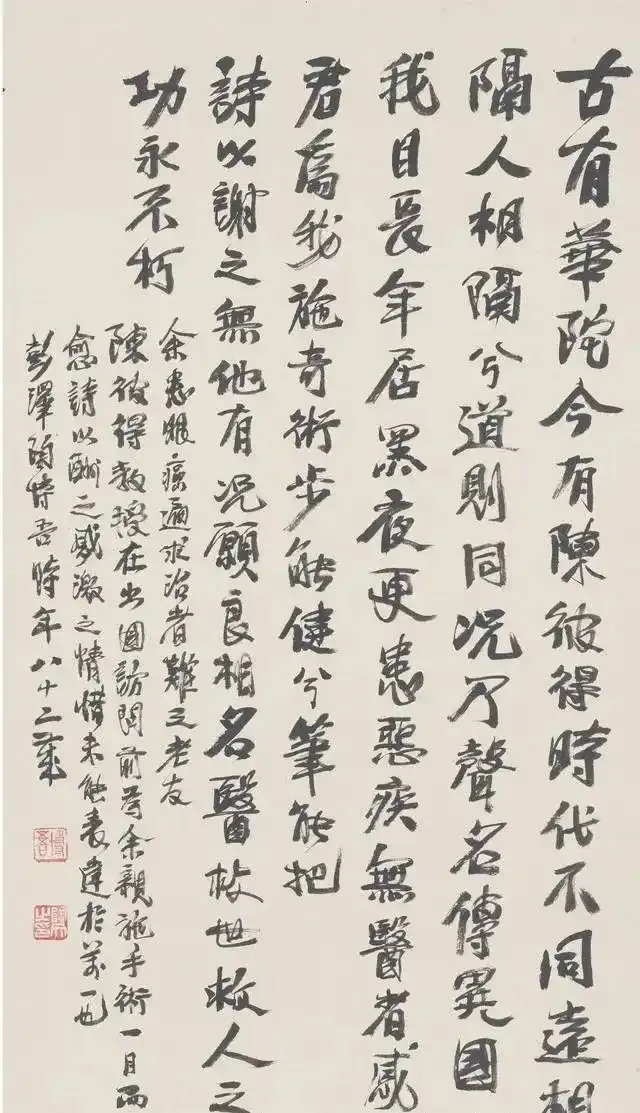

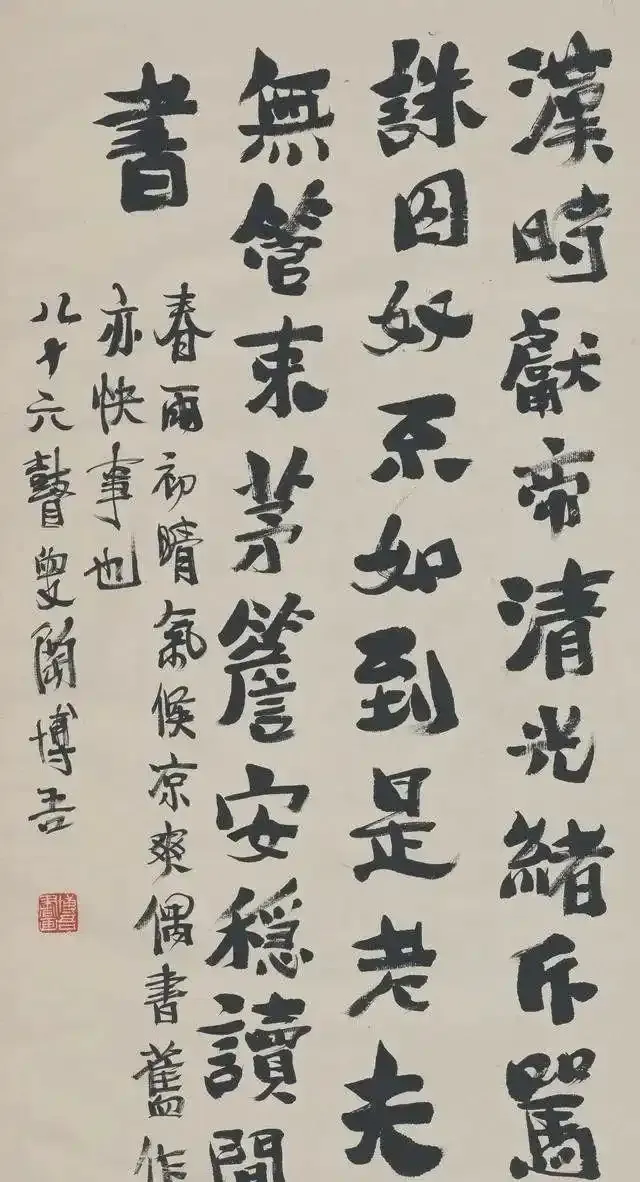

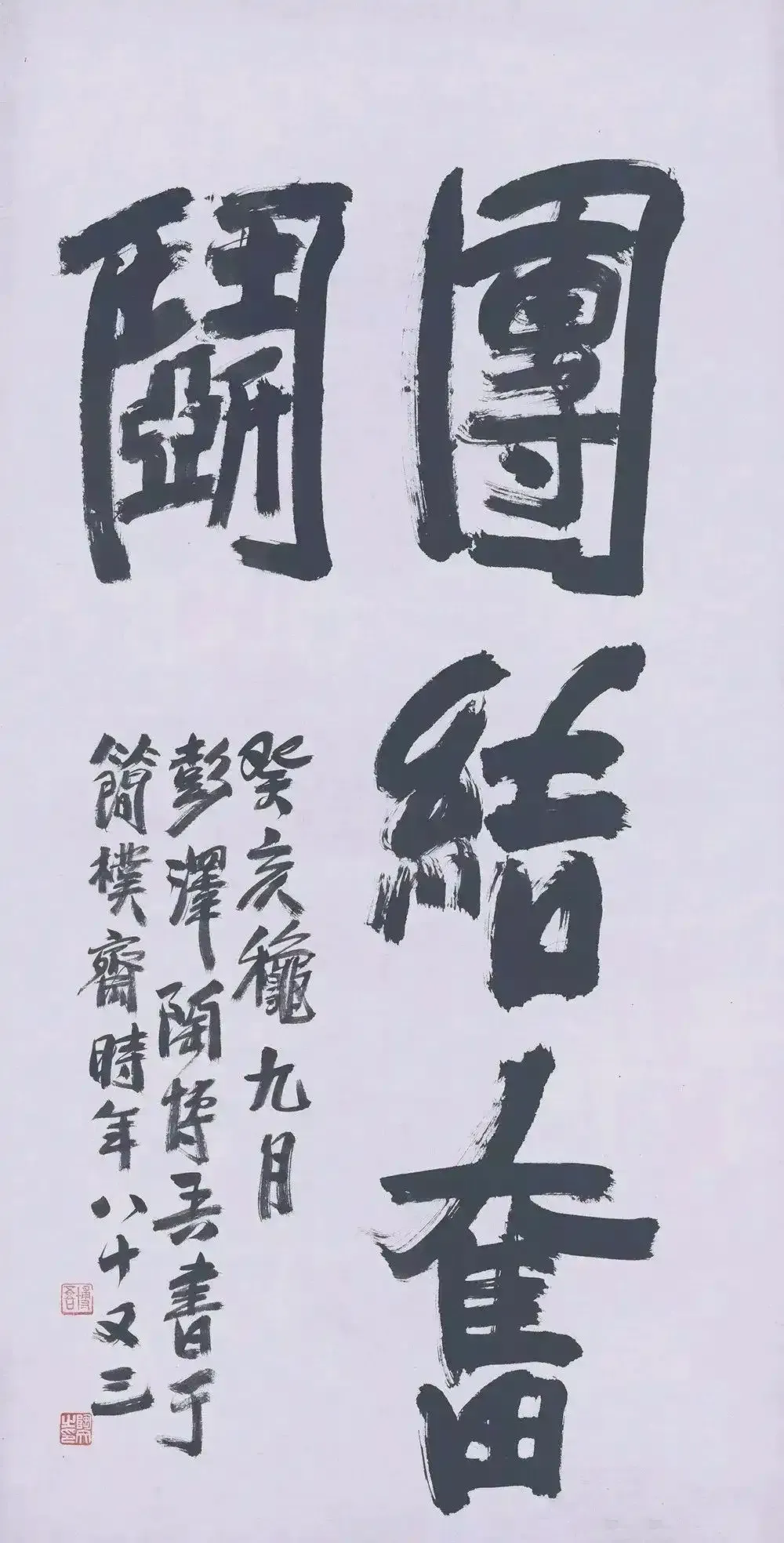

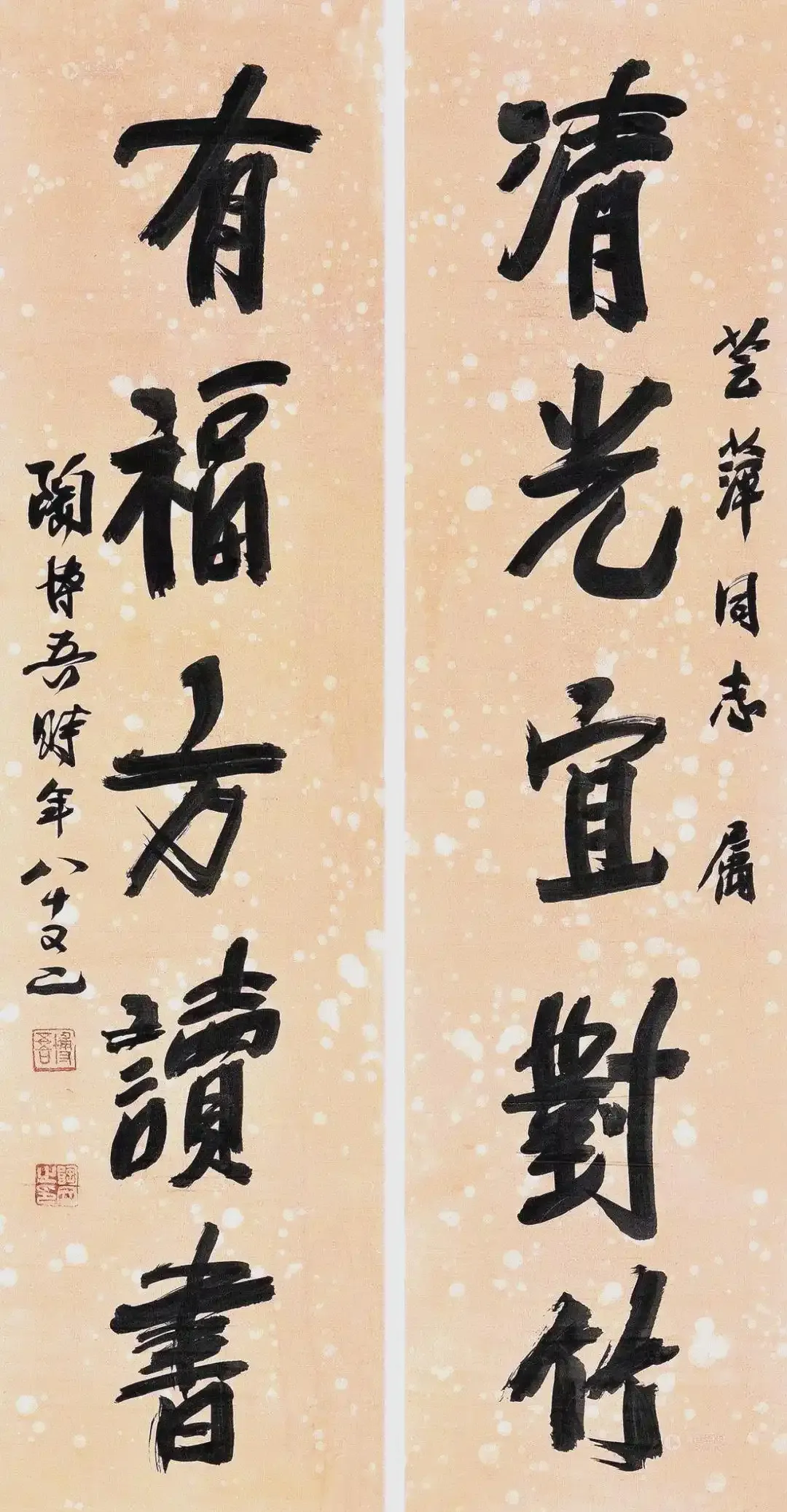

谈到陶博吾,书坛早有定评:当代书法史一代宗师,亦列入“20世纪二十大家”。他的笔墨立身于篆隶与草书。篆书承吴昌硕雄浑苍茫的筋骨,却不落影随形,转而以自家气性开炉炼铁,写出清新里带野逸、粗犷中见敦厚的面目;草书如风雷入纸,笔力沉雄,意态活脱,越过旧式法帖的围墙,另开一条宽阔小径。

他生在江西,山水多清峻,云影常低回,恰又是陶渊明彭泽旧境。命运像暗暗牵线,让这位书家骨子里长出几分隐逸气。少年时期,他起点并不寻常:入读吴昌硕创办的昌明美术学校,同窗之间后来多成艺坛名流。可毕业之后,他像一只收敛羽翼的鹤,离开热闹渡口,转身隐入乡野与岁月,把自己交给漫长的沉默。

他教过小学,后来又被下放到农村。风云翻涌的年代里,他遭受批判与冲击,日子逼仄,命运寒凉。换作旁人,或许早已折笔封砚,他却把苦难当砥石,把心性磨得愈发沉静。夜深灯昏,小屋一隅,纸墨相对,他握笔如握一盏微火,照亮自己的路。多年后我们读他作品里那股苍劲厚重,恍若听见生活的风沙拍打纸面——留下的并非伤痕,而是筋骨。

1901年出生的陶博吾,直到八十岁前后仍几乎寂寂无名。几十年光阴,他少与圈内往来,也少让作品外流,只在自家屋里反复写、反复改,像山中老泉,默默积蓄。1980年5月,全国首次书法展在沈阳举办,一幅行书忽然现身,仿佛深井里掬出一捧清水:圆润而古朴,质朴而天然。观者驻足,赞叹不绝,许多人甚至记不住作者身世,只记住那股不卑不亢的气息。

从那一刻起,沉睡的名字被叫醒。报纸、电视接连报道,求字访帖的人循线而来,有人翻山越岭,只为看他一眼。省里领导也专程登门,握手寒暄,问他笔墨所从。数年后,他第一次个人展在北京中国美术馆举行:林散之作序,启功题签,赵朴初、李可染等大家到场观摩。那一日灯光如昼,人潮如海,展厅里最亮的却是纸上那股清气与铁气。展览一锤定音,陶博吾正式立于书坛高处,而此时他已近九旬。人生不过百年,九旬已属峰顶;若缺少这迟来的聚光,他或许真会被时代浪头悄然卷走,只剩一段无人知晓的苦修史。

陶博吾的笔墨,妙处恰在“破”与“真”。他对传统并非叛离,而是从骨血深处重新开采。篆书仍能看见吴昌硕的劲道与金石气,可线条不被范式锁住,转折处常带拙力,像石上苔痕,自然生长;草书尤为放胆:字势多偏侧,笔锋直入直出,初看似木杖扫雪,粗声大气,细看又见节奏与呼吸,顿挫起落皆有来处。许多人初见这类草书,难免心里打个问号:这算“法度”吗?可越看越明白,他在纸上追的不是巧,而是真。

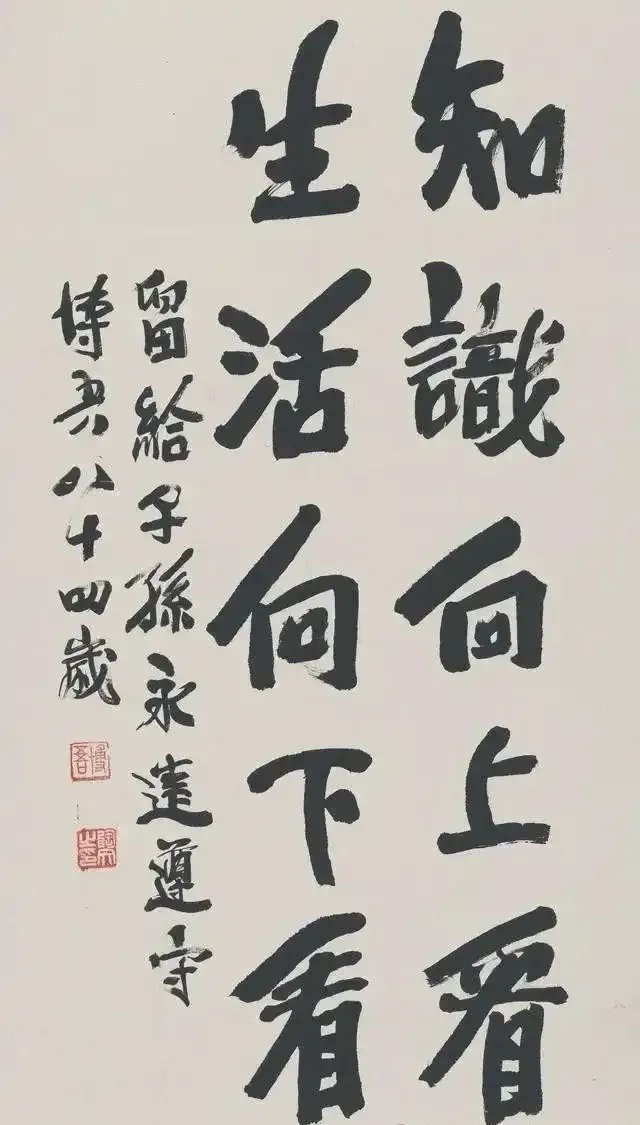

所谓“真”,落在两字:自然、质朴。陶博吾写字像说话,不拿腔作势,不讨好眼光。笔落纸面,情绪与气息随行,喜怒哀乐不藏着掖着,痛快处如山风掠松,收敛处又像暮云归壑。那份率性并非任意妄为,而是胸襟开阔后的从容。他笔画粗壮,墨色厚实,常带稚拙意味,像孩童握笔,心里只有一个念头:把想说的话写出来。技巧在他那里不是炫耀的器物,而是退到幕后,让真心站到台前。

也正因如此,他的书法在专业圈内备受推重,在社会层面却曾遭遇“看不懂”的尴尬。习惯工整妍丽的人,面对这般粗粝与拙朴,会觉得“不像书法”。可书法从来不是装饰品,它更像人的筋骨与气血。陶博吾把人生的坎坷、孤独、忍耐、热爱,一并揉进墨里,所以字里有风霜,有土腥,也有春光。那种力量,来自长久的沉潜,来自不向命运讨价还价的倔强。

古往今来,才情从不缺,只缺识人眼与守艺心。有人急于成名,追着潮头跑;有人甘愿沉默,把日子熬成墨,把岁月熬成线。陶博吾走的正是后一路:不靠机缘讨喜,不借喧嚣铺路。所谓“一展成名”,看似偶然,实为几十年功夫的水到渠成。岁月把他推到台前,也让世人明白——真正的大师,往往先在暗处把自己炼成一座山,然后才让山影落进众人眼里。