李志向,清华大学美术学院书画高研班“中国主题性花鸟画专项研修班”导师,兼任花鸟画工作室主任,中国人民大学特聘教授,开封大学客座教授,文化部书画创作基地花鸟画艺委会秘书长,中国主题性花鸟画研究会会长,中国美术家协会会员。

主题性花鸟画产生的社会因素和学术支持

(一)社会因素

建国后的中国,处处可见战争留下的残垣断壁,整体一穷二白;同时,中国还面临着帝国主义的封锁与修正主义的逼债,三年自然灾害的发生更让局势雪上加霜。不过,顽强的中国人民在伟大领袖的带领下,始终不屈不挠、艰苦奋斗,最终在政治、经济、科学、文化、艺术等各个领域都取得了辉煌胜利。即便在艰难时期,当时的艺术家只要能维持生存,就从未停止过艺术探索的步伐。

尤其是改革开放以后,中国经济实现高度发展,曾经虚弱的东方巨人,逐渐成长为东方强人,国力之强盛、发展之迅猛,已能与世界任何国家比肩。祖国建设日新月异,高楼大厦拔地而起,车站码头星罗棋布,各种厅堂场馆气魄宏伟;人们的居住环境也发生变化,过去的堂屋厢房格局逐渐被套房取代。这种环境改变,迫切需要与之适配的绘画形式——大尺寸的人物画、山水画在这方面具备天然优势,而传统花鸟画依赖“逸笔草草”的创作方式,面对新需求时显得力不从心。

但巨幅绘画的阵地,不可能永远由人物画、山水画独占,主题性花鸟画也正是在此背景下应运而生。它凭借构图饱满、物体穿插有致、布白疏密得当的特点,以及气魄宏大、时代气息浓厚的绘画面貌,赢得了世人的广泛赞扬。可以说,主题性花鸟画的诞生是时代与环境的共同需求,既填补了传统花鸟画的短板,更是真正意义上的“应运而生”。

(二)学术支持

主题性花鸟画这一概念,是李志向先生根据多年的绘画实践,在翻阅了大量历史画卷后提出来的。他既受到古人“三日一水,五日一山”严谨创作态度的启发,也借鉴了西方绘画“先画素描稿,甚至勾勒人物骨骼再绘制衣物”的科学求知作风。他认为,若一味延续文人画“逸笔草草”的创作模式,永远无法创作出画面丰满、色彩明快,且兼具震撼性、雕塑性、建筑性与时代性的作品。唯有深入生活,从写实入手,才能创造出别具一格的绘画面貌。

李志向先生的这一理念,得到了清华美院高研班的认可与支持。经过高研班学术委员会的认真探索与集中研究,2012年7月,“李志向主题性花鸟画研修班”在清华美院正式挂牌。依托李先生几十年的艺术积累,此后两三年间,他带领学生围绕主题性花鸟画展开探索研究——反复打磨创作草图,即便一批又一批作品被废弃,也始终没有停下脚步。而在李先生心中,衡量探索成败的核心标准,便是作品能否入选全国美展。

2014年,研修班有多人作品入选全国美术作品展。这一喜讯极大鼓舞了李志向先生与全班同学,也印证了他们探索方向的正确性,其学术价值更是得到了业界肯定。要知道,在此之前的全国美展中,花鸟画板块基本被工笔花鸟画占据;即便有写意花鸟画入选,也多是名家的一两幅作品作为代表。如今一个班级便有多人入展,无疑是一次重大突破。

到2015、2016年,研修班的成绩更上一层楼——单次全国展览中,便有十五六人入选或获奖。这种全新的绘画形式很快在全国范围内流传开来,此后全国各类展览中,主题性花鸟画作品层出不穷,在学术界影响很大。李志向及其团队开创的主题性花鸟画,能够得到全国美展众多权威评委的认可与肯定,足以证明这一绘画形式的路子与方向是正确的。

如今,李先生的学生中,已有二百多人成为中国美术家协会会员,不少学生还在学术领域有大的实破;毕业后开设高研班、担任导师的学生一大把。目前活跃在全国的主题性花鸟画高研班已达二十多个,且这些学生培养出的全国美协会员同样数量可观。显而易见,主题性花鸟画影响广泛、追随者多,其全国范围内创作团队的庞大体量,更是有目共睹。

李志向主题性花鸟画系列作品之七欣赏

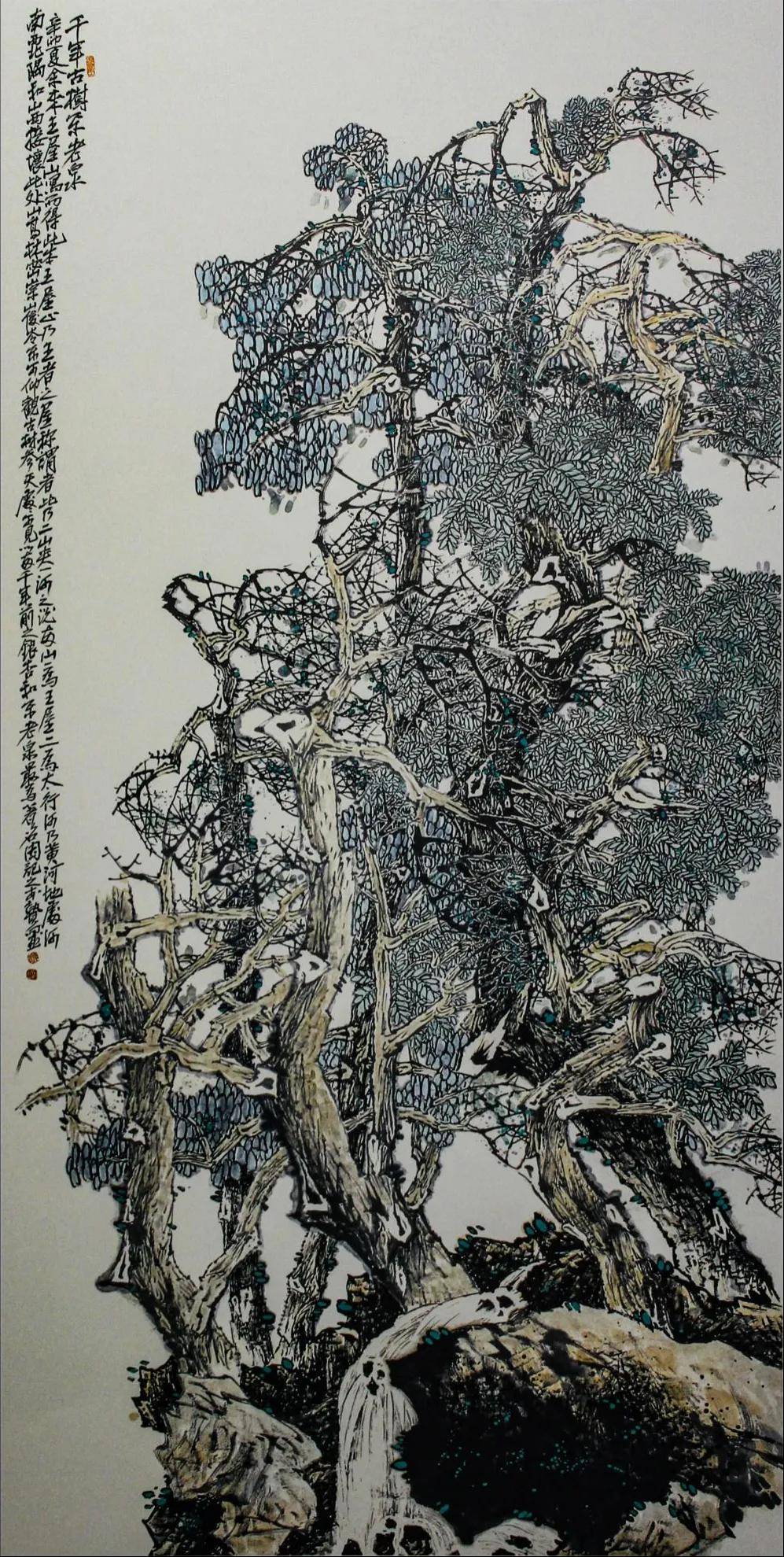

李志向《千年古树不老泉》

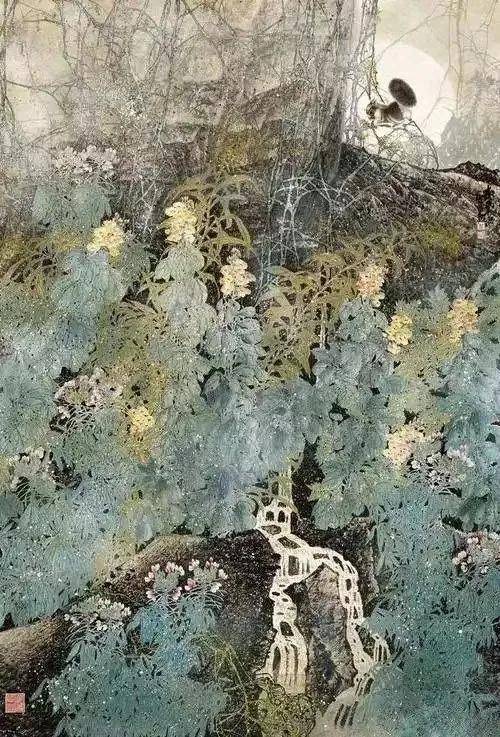

李志向《山月》

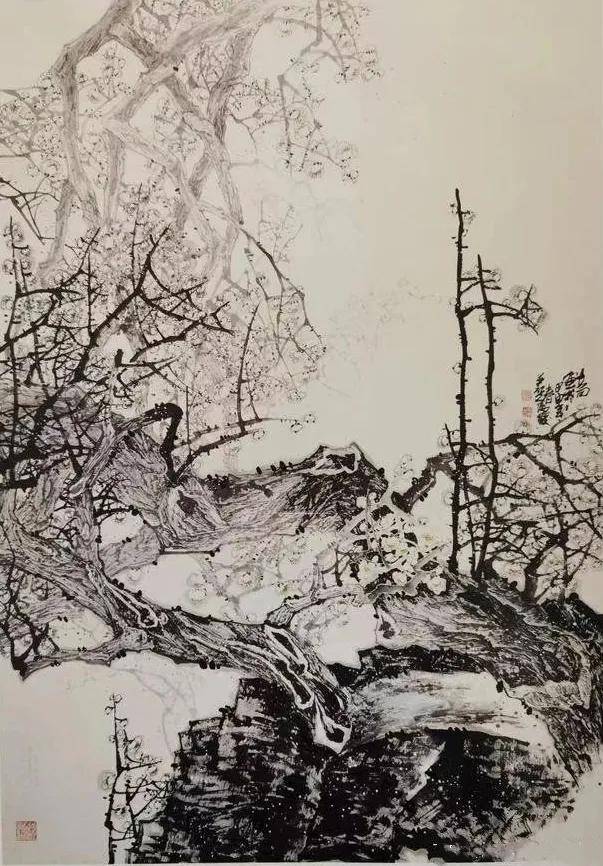

李志向《梅魂》

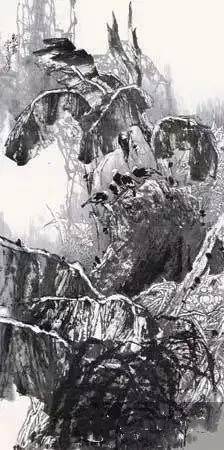

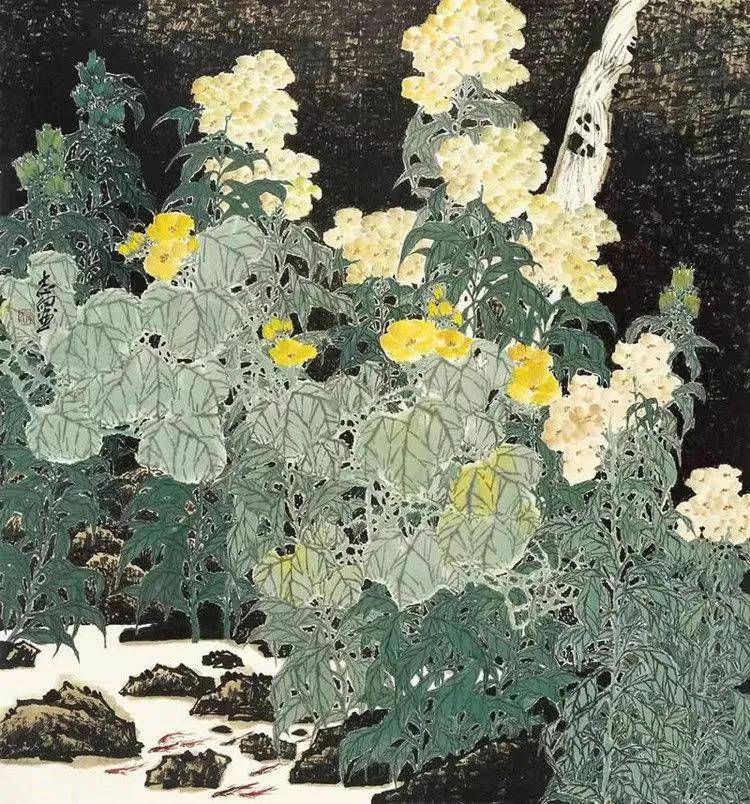

李志向《野卉滴香》

李志向《蕉林栖鸟》

李志向《清风》

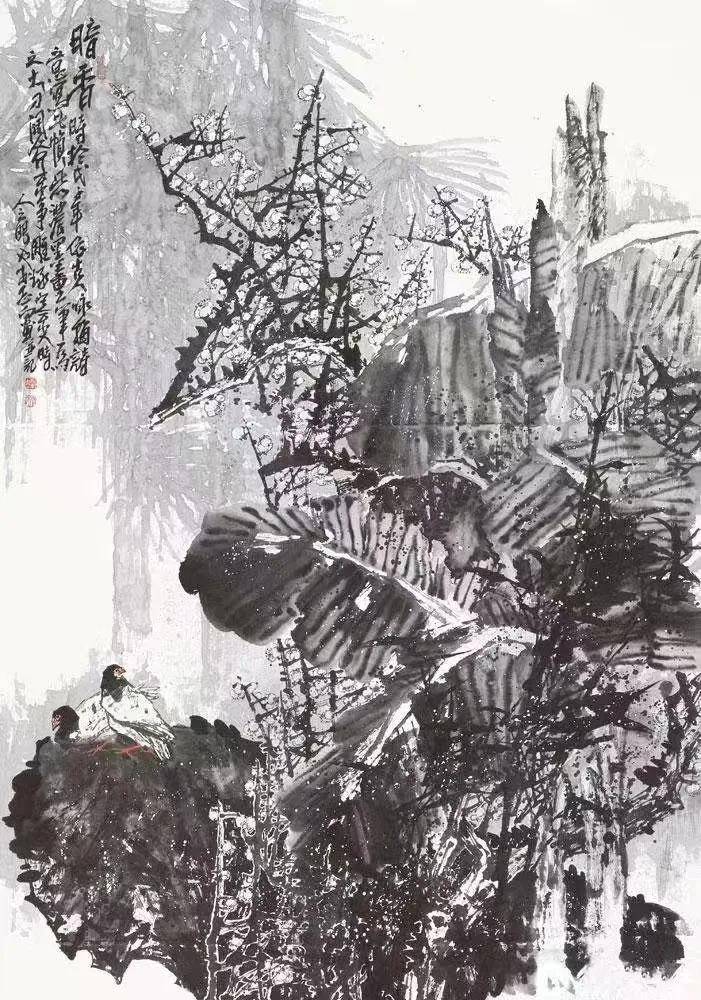

李志向《暗香》

李志向《清泉》