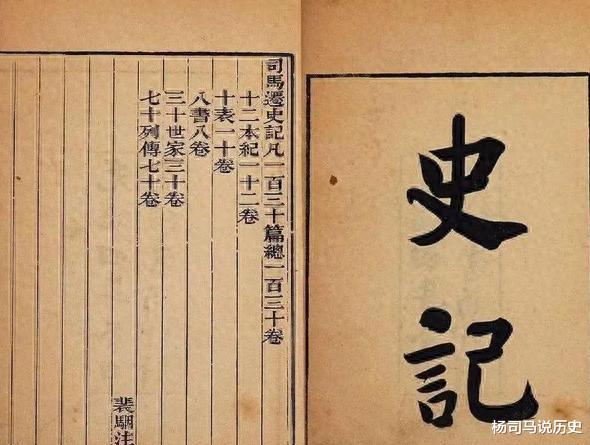

在西汉的历史长河中,有一部被后世誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”的典籍——《史记》。

更令人唏嘘的是,它的命运还间接影响了百年后另一部正史《汉书》的成书。而这一切的起点,要从汉武帝时期的太史令司马迁说起。

或许很多人未曾想过,汉武帝刘彻终其一生,都未曾知晓司马迁写过《史记》。

在正史的记载里,当司马迁耗尽心血完成这部五十二万余字的史书后,并未将其公之于世,而是当作家族最珍贵的秘密,由家人私人收藏了数十年。

直到司马迁去世多年后,他的女婿凭借显赫的官位为这部书“保驾护航”,外孙子又在恰当的时机将其公开,《史记》才得以挣脱时光的尘封,走进后世无数读书人的视野。

倘若没有这对父婿的助力,或许今天的我们,永远不会知道在两千多年前,曾有一位史官用生命书写了华夏文明的早期篇章。

《史记》的故事,其实从司马迁的父亲司马谈就已经开始了。作为西汉的太史令,司马谈一生沉浸在古籍之中,却在研读史料时发现了一个遗憾:先秦至汉初的历史记载,始终是碎片化的存在。

当时流传的《竹书纪年》《春秋》等典籍,虽记录了重要历史节点,却多是“某年某事”的简短条目,既没有完整的时间线,也缺乏对事件背景、人物命运的详细叙述。

这种“断代式”的记载,让华夏文明的脉络显得模糊不清。于是,一个宏大的想法在司马谈心中生根发芽——他要编撰一部贯通古今的通史,将从黄帝时期到西汉初年的历史完整串联,让后世子孙能清晰看见文明传承的轨迹。

为了实现这个梦想,司马谈利用太史令的职务便利,走遍各地搜集文献:从宫廷秘藏的商周甲骨、青铜铭文,到民间流传的诸子百家著作、地方史志,甚至亲自走访历史事件的发生地,记录民间口述的往事。

他将这些珍贵的资料分门别类,整理成初稿的框架。

可遗憾的是,这份倾注了半生心血的事业,终究没能在他手中完成。由于编撰通史的工程量太过浩大,加上晚年身体日渐衰弱,司马谈直到临终前,都只能握着儿子司马迁的手,将未竟的梦想托付给他。

父亲去世后,司马迁承袭了太史令的职位,也接过了那堆沉甸甸的史料。在接下来的十多年里,他几乎断绝了所有社交,每天埋首于竹简之中,以“究天人之际,通古今之变,成一家之言”为目标,一笔一画地书写着历史。

他不仅延续了父亲的编撰思路,还创新了史书的体例,开创了“纪传体”的写法——用“本纪”记录帝王事迹,“世家”记载诸侯与贵族,“列传”描绘将相、学者、平民等不同阶层的人物,再以“表”梳理时间线,“书”记载典章制度,让整部史书既有宏大的叙事框架,又有鲜活的人物细节。

可就在编撰工作即将完成时,一场突如其来的灾祸降临到司马迁身上。

公元前99年,汉朝将领李陵率军出征匈奴,因寡不敌众被迫投降,消息传回长安后,满朝文武都在指责李陵叛国,唯有司马迁为李陵辩解,认为他是“矢尽道穷,救兵不至”才无奈投降,并非真心背叛。

对于一个士大夫而言,宫刑是比死亡更沉重的羞辱。在狱中,司马迁曾多次想过自杀,但每当看到案头堆积的竹简,想到父亲临终前的嘱托,想到未完成的《史记》,他便咬牙坚持了下来。

“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”,他选择忍辱负重,在身心遭受巨大创伤的情况下,继续完成这部凝聚了两代人心血的著作。

当最后一笔落下时,司马迁长长舒了一口气,这部跨越三千年历史的《史记》,终于正式诞生。不过,关于《史记》的具体成书年份,史料中并无明确记载,后世学者只能根据司马迁的生平推断,此书完成时,汉武帝仍在位执政。

这就引出了一个关键问题:《史记》中记载了大量对汉武帝不利的内容。司马迁作为史官,始终坚守“秉笔直书”的原则,他没有因为汉武帝是当朝皇帝就刻意美化,反而客观记录了汉武帝时期的利弊:既肯定了汉武帝反击匈奴、开拓疆域的功绩,也毫不避讳地批评他穷兵黩武导致国力空虚,迷信鬼神、追求长生造成朝政混乱,甚至记录了汉武帝晚年“巫蛊之祸”的残酷真相。

这些内容,在当时看来无疑是“大逆不道”的。司马迁深知,一旦汉武帝知道这部书的存在,以其多疑专断的性格,要么会要求他修改内容,要么会直接将书稿焚毁,甚至可能牵连他的家人。这部耗尽他一生心血的著作,绝不能就此毁于一旦。

因此,《史记》成书后,司马迁从未对外宣扬,只是在临终前,将书稿郑重地交给了自己的女儿司马英。

他叮嘱女儿,一定要将书稿妥善保管,等时机成熟再公之于世,切不可在汉武帝在位期间泄露分毫。就这样,在司马迁去世后的数十年里,《史记》一直被司马英藏在家中,世间几乎无人知晓这部书的存在。

直到汉宣帝时期,情况才出现了转机。

汉宣帝即位后,汉朝的政治环境逐渐宽松,官方对汉武帝的评价也变得更加客观,不再忌讳提及他的过失。

而杨家此时地位显赫,既有能力保护《史记》,也有底气将其公开。

杨敞与司马英的儿子杨恽,自小就听母亲讲述外祖父司马迁著书的故事,长大后更是多次研读家中珍藏的《史记》手稿。

他被书中恢弘的历史叙事和深刻的思想内涵所震撼,认为这样一部伟大的著作,理应让天下人共读。

于是,在得到父母的同意后,杨恽趁着汉宣帝重视文化事业的时机,将《史记》书稿献给了朝廷,并请求官方刊印发行。

汉宣帝看过书稿后,对司马迁的才华与胆识深感敬佩,当即下令将《史记》列为官方典籍,在全国范围内传播。

至此,这部尘封了数十年的史学巨著,终于真正走进了历史的舞台中央,成为后世研究中国古代史的重要依据。

然而,《史记》的流传,也给后世的史学界带来了一场“蝴蝶效应”。

随着《史记》的影响力不断扩大,汉朝官方逐渐意识到私人编撰史书的潜在风险——私人修史不受官方约束,可能会记录一些朝廷不愿公开的内容,甚至影响舆论对朝政的评价。

因此,从汉元帝时期开始,朝廷逐渐出台规定,禁止私人擅自编撰国史,若要修史,必须由官方主导,确保史书内容符合朝廷的立场。

百年后,这场“禁令”的影响,直接落在了东汉史学家班固的身上。

班固的父亲班彪,是一位精通史学的学者,他在读过《史记》后,深感遗憾——《史记》只记载到汉武帝太初年间,此后从汉武帝去世到东汉初年的近百年历史,始终没有系统的记载。

于是,班彪决心续写《史记》,他搜集了大量西汉中后期的史料,撰写了《史记后传》数十篇,却因年老体弱,未能完成全部工作。

临终前,班彪将续写《史记》的任务托付给了儿子班固。

他耗费数年时间,查阅宫廷档案,走访民间老者,终于完成了部分书稿。

可就在他潜心著书时,意外发生了——他的邻居因与杨家有旧怨,得知班固在私修史书后,便向当地官府举报,称班固“私改国史,诋毁朝廷”。

在东汉初年,“私修国史”是重罪,按照当时的法律,若罪名成立,班固不仅会被判处死刑,家人也可能受到牵连。

危急时刻,班固的弟弟班超挺身而出。

班超当时还是一名普通百姓,为了救哥哥,他毅然决定前往京城洛阳,直接向汉明帝上书申诉。

他在奏疏中详细说明了父亲班彪续写《史记》的初衷,以及哥哥班固编撰史书的过程,强调书稿内容均是客观记录历史,并无任何诋毁朝廷之意,恳请汉明帝亲自审阅书稿,还班固清白。

汉明帝是东汉历史上有名的明君,他重视文化教育,也深知史学的重要性。

收到班超的奏疏后,他立即下令将班固的书稿送往京城,并亲自阅读。

在读完书稿后,汉明帝被班固的才华所折服——书稿不仅史料翔实、叙事严谨,而且对西汉历史的记载客观公正,既记录了西汉的盛世景象,也不回避外戚专权、宦官干政等问题,完全符合“秉笔直书”的史学精神。

于是,汉明帝当即下令赦免班固,并任命他为兰台令史,让他在官方的支持下,继续编撰这部史书。

此后,班固在朝廷的资助下,又耗费了二十余年的时间,终于完成了这部记载西汉一朝历史的《汉书》。

回望《史记》与《汉书》的成书历程,我们不难发现,这两部史学巨著的传世,都充满了偶然与必然。

如果司马迁当年因畏惧汉武帝的威严而放弃著书,如果杨恽没有勇气将《史记》公开,如果班超没有冒死为哥哥申诉,或许这两部典籍早已湮没在历史的尘埃中。

而它们最终能流传至今,不仅得益于史学家们“究天人之际,通古今之变”的理想与坚守,更离不开那些在关键时刻挺身而出的普通人——正是这些人的努力,才让华夏文明的历史脉络得以清晰延续,让后世子孙能透过文字,触摸到两千多年前的时代温度。

评论列表