北京大学作为中国高等教育的标杆学府,其推荐免试研究生录取规模与结构始终是高等教育领域的关注焦点,既折射出学校的学科发展战略,也反映了顶尖人才流动的核心趋势。

2020年至2025年间,北大校本部保研硕士生人数呈现稳步增长的态势,尽管不同年份的公开数据详尽程度存在差异,但核心变化脉络清晰可辨。

2020年至2022年,受限于公开渠道的信息披露范围,完整的硕士推免录取数据尚未全面公示,但结合同期高校保研整体扩招的背景推测,这三年的硕士录取规模应维持在1500人至1700人之间,且保持小幅递增。

2023年的官方公示数据显示,校本部拟录取硕士推免生1689人,较此前三年的推测区间上限略有提升,这一增长与北大在人工智能、交叉学科等领域的布局扩张形成呼应。2024年的公示名单虽仅初步披露1168人,但标注为“第一批公示”,结合往届补录情况估算,全年硕士录取规模应与2023年基本持平。

2025年则迎来显著增长,校本部拟录取硕士推免生达1960人,这也是近六年来首次突破1900人大关,直博生规模同步扩大至1633人,反映出学校在高层次学术人才培养上的倾斜。

2026年北京大学校本部保研硕士生录取数据进一步揭示了其学科布局的鲜明特征,1947人的录取规模较2025年略有回落,但专业分布的结构性特征更为突出。

地域延伸与工科强化成为最显著的亮点,深圳研究生院以550人的录取规模位居首位,占硕士总录取人数的28.25%,这与其近年来在科学智能、集成电路等领域的前瞻性布局密切相关——该学院依托“AI+Science”双导师制,打造人工智能与基础科学深度融合的培养体系,成为工科保研生的重要选择。

软件与微电子学院以255人排名第二,录取人数接近第三位法学院(164人)的1.5倍,凸显出北大在信息技术、微电子等应用型工科领域的招生侧重,这一趋势与数字经济发展对高端技术人才的需求形成精准对接。

传统优势学科的稳定招生则展现了北大的学术根基所在。法学院以164人保持第三位,作为人文社科领域的标杆院系,其2025届预推免录取率约30%的严苛标准,印证了其生源质量的高度把控。

经济学院(76人)与光华管理学院(74人)紧随其后,延续了北大在经济学、管理学领域的传统优势,这类专业始终是金融、咨询等行业高端人才的主要储备池。

基础学科与人文社科类院系的招生规模虽不及工科与应用学科,但布局均衡且特色鲜明:数学科学学院(62人)、中国语言文学系(44人)、历史学系(33人)等院系的稳定招生,彰显了学校对基础学科研究人才培养的重视;马克思主义学院(42人)、教育学院(46人)的招生规模则反映出对人文社科应用型人才的培育力度。

整体来看,2026年的专业分布呈现“工科引领、社科支撑、文理筑基”的多元格局,既贴合国家战略需求,又坚守了综合性大学的学科底蕴。

保研进入北京大学,对学生而言意味着获得了国内顶尖的学术资源与发展平台,其突出优势体现在学术培养、职业发展与资源整合的全方位赋能。

在学术资源层面,北大为保研生提供了跨学科融合与前沿探索的肥沃土壤,仅深圳研究生院就构建了人工智能与物理、化学等基础科学交叉的科研生态,双导师制让学生既能深耕技术前沿,又能夯实学科基础。

基础学科领域如数学科学学院、中国语言文学系等,依托百年学术积淀,不仅拥有顶尖师资团队,更与国际一流院校保持深度学术交流,为学生提供了参与重大科研项目、发表高水平论文的机会。

即便是新增设的应急管理、数据科学等专业,也通过校企联合培养、专项科研基金等方式,快速搭建起高起点的学术培养体系。

职业发展层面,北大的品牌影响力与学科优势形成了强大的就业竞争力。保研生毕业后在核心领域的就业优势显著,约30%的学生选择前往哈佛、斯坦福等世界顶尖学府深造,10%进入政府部门担任公务员,其余则多就职于华为、阿里巴巴等科技巨头或金融行业领军机构,甚至不乏进入联合国、世界银行等国际组织的案例。

这种就业优势既源于学校的学术声誉,也得益于学科布局与市场需求的高度匹配——软件与微电子学院的毕业生在信息技术领域供不应求,法学院、经济学院的学子则长期受到金融、法律行业的青睐。

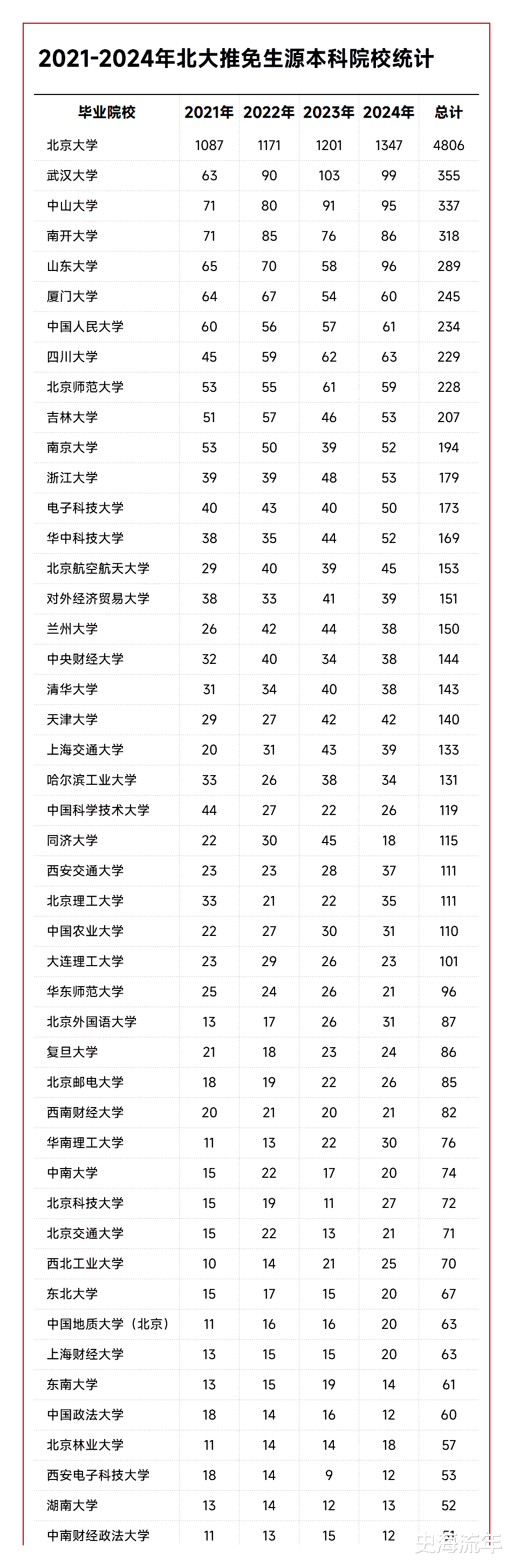

更为核心的是,北大为保研生提供了优质的成长生态与资源网络。生源层面,保研生多来自山东大学、武汉大学等顶尖高校,2025年数据显示仅山东大学就输送120人,这些精英学子形成的学术社群能激发持续的学习动力。

学校更通过取消夏令营、优化预推免流程等方式,为保研生提供更高效的选拔通道,让学生能尽早融入科研与学习环境。从学术深造到职业发展,从国内资源到国际平台,保研北京大学带来的不仅是学历背书,更是贯穿成长全程的优质资源支撑,成为顶尖学子实现学术追求与职业理想的核心跳板。