易经是科学还是迷信?——从数理逻辑与思维范式看易学的科学本质

在人类认知史上,《易经》始终被包裹在“迷信”的误解与“智慧”的推崇双重迷雾中。许多人因占卜算卦的民间演绎,便将其归为封建糟粕;也有人试图用现代科学的标尺强行丈量,却陷入认知错位。事实上,若从学术严谨性出发,拆解其数理内核与思维范式便会发现:《易经》绝非缺乏理性支撑的迷信,而是一套蕴含精密数理逻辑、完备认知方法的古代科学体系,其思维智慧至今仍为现代科学与人文认知提供着重要启示。

一、数理根基:从二进制到符号逻辑的科学内核

将《易经》与“迷信”挂钩的人,往往忽视了其贯穿始终的数理本质。这部典籍的符号系统与推演逻辑,不仅与现代数学的进制理论高度契合,更构建了一套严谨的符号运算体系,成为其科学性的核心佐证。

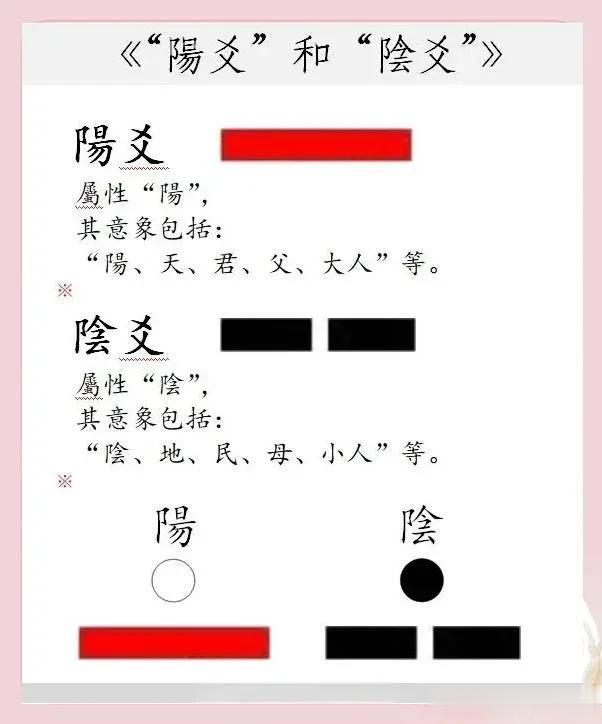

《易经》的核心符号“爻”构成了最基础的数理单元:阳爻“—”与阴爻“--”对应着数理中的两种基本状态,这种二元划分恰是二进制的本质特征。德国哲学家、数学家莱布尼茨在接触《易经》后曾明确指出,若将阳爻视为“1”、阴爻视为“0”,六十四卦的排列顺序与二进制数系的演化规律完全一致。从“乾卦”的六个阳爻对应二进制“111111”(十进制63),到“坤卦”的六个阴爻对应二进制“000000”(十进制0),六十四卦完整覆盖了从0到63的二进制数值区间,这种精准的数理对应绝非偶然。更值得注意的是,《易传·系辞》中“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”的论述,清晰呈现了“1→2→4→8→64”的指数级推演过程,与二进制的运算逻辑一脉相承,比莱布尼茨正式提出二进制理论早了近两千年。

除了二进制根基,《易经》还蕴含着复杂的六爻符号逻辑体系。每卦由六个爻位构成,从初爻到上爻,形成了“位”的层级差异,而阴阳爻在不同位置的组合变化,则构成了“时”与“势”的动态模型。这种“六位相错”的结构,本质上是一种多维度的符号逻辑系统:爻位的高低对应空间维度的差异,阴阳的交替对应时间维度的变化,卦与卦之间的错、综、互、变关系,则构成了符号间的运算规则。正如现代数学用符号系统描述客观规律,《易经》的六爻体系通过符号的组合与推演,实现了对宇宙万物动态变化的抽象表达,这种以符号为载体的数理思维,与现代科学的建模方法具有内在一致性。

此外,《易经》的数理思想还渗透到古代科技的诸多领域。《九章算术》中的勾股定理推演、圆周率计算,均可见《易经》数理逻辑的影响;古代天文历法通过“卦气说”将节气变化与卦象对应,实现了对自然节律的精准把握。这些实践应用进一步印证了《易经》数理体系的科学性与实用性,绝非虚无缥缈的玄学臆想。

二、认知范式:归纳与类比构建的科学思维体系

科学的本质不仅在于数理逻辑,更在于其认知世界的思维方法。《易经》所倡导的“观物取象、归纳类比”思维,与现代科学的认知路径高度契合,构成了其科学性的另一重核心证据。

归纳法作为现代科学研究的基础方法,在《易经》中有着最古老也最系统的体现。《易传·系辞》记载:“古者包羲氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦”。这段文字清晰还原了伏羲创制八卦的认知过程:通过观察天象、地理、生物等具体事物,抽取其核心特征(即“取象”),再将具有相似属性的事物归纳到同一卦象体系中。这种从个别现象到一般规律的总结,正是归纳法的经典应用。与西方简单的分类归纳不同,《易经》的归纳思维具有更强的系统性与抽象性——例如“巽卦”,既可以涵盖竹子、电线等具有“细长、中空”特征的事物,也可以归纳贸易、沟通等具有“流通、传递”属性的活动,其核心是对事物本质属性的精准提炼与归类。

类比思维(即“类象思维”)则是《易经》认知体系的另一关键支柱。这种思维通过将抽象的卦象与具体事物建立关联,实现了对未知领域的探索与解释,与现代科学的类比推理方法异曲同工。以“离卦”为例,其核心属性为“火”,古人由此类比推演:火能发光发热,故离卦对应太阳与光明;火具有外明内虚之象,故类比渔网、乌龟等外实内空之物;火能显现物象,故延伸出“发现、装饰”等含义。这种在核心属性界定下的发散类比,并非主观臆断,而是遵循“属性一致”的严谨逻辑,与现代科学中“以已知推未知”的类比推理思维完全契合。在中医学中,这种思维得到了充分应用:将肾脏的水液代谢功能与“坎卦”的“水”属性对应,通过五行生克关系推演脏腑间的相互作用,形成了独具特色的中医理论体系,其本质是类比思维在生命科学领域的实践应用。

更值得称道的是,《易经》还构建了“归纳-推演-验证”的完整认知闭环。伏羲通过归纳法创立八卦,周文王在此基础上用推演法扩展为六十四卦,而古人在占卜实践中则通过“本卦-变卦-验卦”的过程,对推演结果进行验证与修正。这种从观察归纳到逻辑推演,再到实践验证的认知路径,与现代科学的研究范式高度吻合,充分彰显了其思维体系的科学性。

三、当代启示:跨越千年的科学智慧传承

《易经》的科学价值不仅在于其历史上的认知成就,更在于其对现代科学与人文发展的深刻启示。在学科细分日益加剧、认知碎片化愈发明显的今天,这部古老典籍的思维智慧为我们提供了重要的认知工具。

在科学研究领域,《易经》的整体思维弥补了现代还原论的局限。现代科学常采用“分科研究”“局部拆解”的方法,虽能深入事物细节,却易忽视系统间的关联。而《易经》强调“天人合一”的整体观,将宇宙视为相互关联的有机系统,这种思维与现代系统论、混沌理论高度契合。量子力学中的“波粒二象性”印证了《易经》“阴阳互补”的辩证思维,混沌理论的“蝴蝶效应”则与《易经》“牵一发而动全身”的系统思维不谋而合。物理学家玻尔甚至将太极图作为族徽,用以诠释量子力学的核心原理,足见《易经》思维对现代科学的启发意义。

在创新领域,《易经》的“交合思维”为发明创造提供了方法论支撑。六十四卦由两个三爻卦交合而成,这种“上下卦交集衍生新义”的思维,本质上是一种跨界融合的创新模式。中国古代的龙骨车、地动仪等发明,均得益于这种思维;而现代社会中的电车(电力与车辆交合)、智能手机(通信与电脑交合)等创新产品,其底层逻辑与《易经》的交合思维一脉相承。这种思维模式为当代创新提供了可借鉴的路径:通过不同领域的属性交合,实现从“已知”到“未知”的突破。

在个人认知与决策层面,《易经》的辩证思维有助于应对复杂局面。“变易、简易、不易”的三义原则,提醒人们在动态变化中把握恒定规律;“谦卦六爻皆吉”“亢龙有悔”等卦辞,则通过归纳历史经验,为个人行为提供了理性指引。在充满不确定性的现代社会,这种“以史为鉴、动态调整”的思维方式,能帮助人们在决策中兼顾局部与整体、短期与长期,避免陷入片面与僵化。

四、结语:走出误解,重识易学的科学本质

回望“易经是科学还是迷信”的核心问题,答案已然清晰:将《易经》斥为迷信,是对其数理内核与思维范式的片面解读;而用现代科学的单一标准衡量其价值,则陷入了认知狭隘的误区。这部典籍以二进制为数理基础,以归纳类比为思维方法,构建了一套兼具逻辑性与实践性的认知体系,其本质是古代先民探索宇宙规律的科学尝试。

在当代社会,我们不必刻意将《易经》纳入现代科学的框架,更不应被其民间演绎的迷信色彩所迷惑。重要的是汲取其科学的思维智慧:学习其“观物取象”的归纳能力,培养其“触类旁通”的类比思维,秉持其“整体关联”的系统视角。当我们以学术严谨性为标尺,剥开历史的层层包裹,便会发现:《易经》所承载的科学智慧,早已超越了时代的局限,成为人类认知史上不可或缺的宝贵财富,为当代科学发展与人文建设持续提供着源自东方的智慧滋养。