最近浙江发生了件挺遗憾的事情。

一个考生考浙江大学时考了670分,结果没等到录取通知书,却因为兼职进了看守所。

这到底是咋回事呢?

本来家人觉得孩子只是正常兼职,可谁知道警察的话却是晴天霹雳。

警察来到家中表示,你孩子涉嫌帮信罪,也就是说去帮忙转账了,俗称跑分,用自己的银行卡接收账款再转出去。

家长这才知道,原来孩子的兼职是违法的,可孩子说他自己不知道这是犯罪,只知道赚钱很多,于是就干了。

当然,对于一个能考上浙江大学的考生来说,如果不知道这是犯罪行为,我个人不太相信,更何况他考了670分。

还有个证据是,律师说,他是“躲进房间赚零花钱”。如果真是正常职业,谁会需要躲进房间去赚零花钱,大概率,他知道他的职业有问题。

他是个成年人,成年人就应该为自己的行为负责任,这点没什么可说的。

另外,帮信罪毕竟属于诈骗的一部分,现在全国都在反诈骗,这孩子还没进大学就出这个问题,确实极为危险。

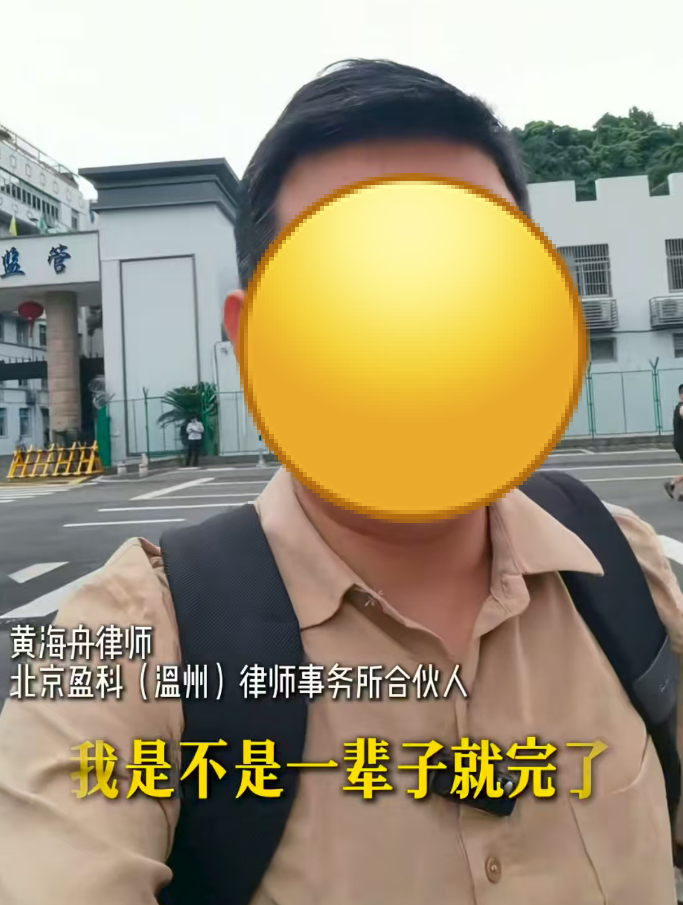

他的律师刚会见他出来,也觉得挺可惜的,在看守所孩子还问:我这辈子是不是就完了?

那么问题来了,这个浙大准新生的未来,真的完了吗?

看到这条新闻,很多人心头一紧:寒窗苦读十几年,高分考入名校,人生刚要起航,却一脚踏入看守所。前程似乎瞬间化为乌有。

“这孩子这辈子是不是毁了?”“名校梦碎,以后工作怎么办?人生彻底黑了吧?”

这种担忧和惋惜,几乎是本能反应。高分考生+涉案=前程尽毁,似乎成了板上钉钉的公式。

但,一些真实发生的案例,或许能让我们跳出这种沉重的“预设”。

之前就有名牌大学学生因年少无知卷入类似“跑分”活动,后被依法处理。他深刻反省,积极弥补,毕业后凭借专业能力和改过自新的表现,依然在相关领域找到了合适的工作,生活逐步走上正轨。

而且,司法机关在处理此类涉及在校生或刚成年学生的案件时,通常会考虑其认知水平、主观恶性、社会危害性以及悔罪态度,并非“一棍子打死”。在符合法律规定的前提下,争取不起诉、缓刑或者社区矫正等从宽处理的可能性是存在的。

02 我刚才讲的例子,是侥幸还是普遍可能?

看到上述例子,有人可能会质疑:“这只是极少数幸运个案吧?绝大多数摊上这种事的,不都前程尽毁了吗?”

这种疑虑很自然,毕竟谁都不想赌一个渺茫的希望。

但现实情况是:

在法律框架内,对于年轻学生、特别是初犯且情节并非极其恶劣的“帮信”涉案者,挽救教育和给出路的努力,并非罕见特例,而是司法实践中的一种重要考量。

为什么这么说?

首先,从法律规定本身来看。

我国刑法和相关司法解释,本身就蕴含着惩罚与教育相结合的原则。尤其是对于未成年人以及刚满十八周岁、社会经验严重不足的在校学生,在符合法定条件(如情节较轻、认罪悔罪、退赃退赔、取得谅解等)时,可以依法从轻、减轻处罚,甚至可以争取相对不起诉(免于刑事处罚)或适用缓刑。这并非法外开恩,而是法律精神的体现。

再来看社会和司法层面。

挽救失足青少年,帮助他们重回正轨,是社会治理的重要目标。司法机关在处理此类案件时,除了依法办案,也会评估涉案者的主观恶性、社会危害性以及回归社会的可能性。高考670分所展现的学习能力,并非毫无价值,若能真诚悔过、弥补过错,其未来的社会价值潜力依然值得谨慎评估。

因此,“一沾案底,人生全毁”的绝对化论断,可能遮蔽了法律框架内存在的挽救空间和个体努力的可能性路径。

以前那些令人绝望的“人生全毁”故事,很多是基于过去的个案或极端情形;而具体的个案,需要在现行法律框架下,结合具体情节、悔罪态度和后续努力来审视,存在争取较好结果的空间(尽管依然艰难)。

我分析,这位浙江考生的未来,并非如想象中那般绝对黑暗。

只是根深蒂固的“犯罪=毁灭”的刻板印象,以及过去个别极端案例的放大,很大程度上主导了我们的判断!