1958年10月25日是最后一批中国人民志愿军将士撤离朝鲜的日子,这一天,朝鲜民众自发聚集在志愿军的必经之路上,带着家中仅有的粮食和财物,拼了命地塞给中国官兵。

看到志愿军将士不愿收下赠礼,朝鲜百姓急了,有人甚至当场摘下自己的结婚戒指,硬要当成告别礼物送出去。

在这个时间点上,朝鲜人民是打心眼里感激中国的无私帮助,经过战火淬炼的两国关系纯洁、亲密而伟大。可谁又能想到,短短十年后,朝鲜竟然忘恩负义,与我们反目成仇,在两国边境线上大屯兵,蠢蠢欲动。

如今从一些史料来看,朝鲜当局是做好了打一场全面战争的准备的,为了“师出有名”,他们篡改教材和文献,故意抹去志愿军的功绩,其高层甚至放出了这样的话:中国出兵与否其实没多大关系……

究竟是什么原因导致上述情况发生的?正应了那句老生常谈的话:没有永远的朋友,只有永恒的利益——当有更大的“金主”出现时,对方毫不犹豫地把我们踢了。

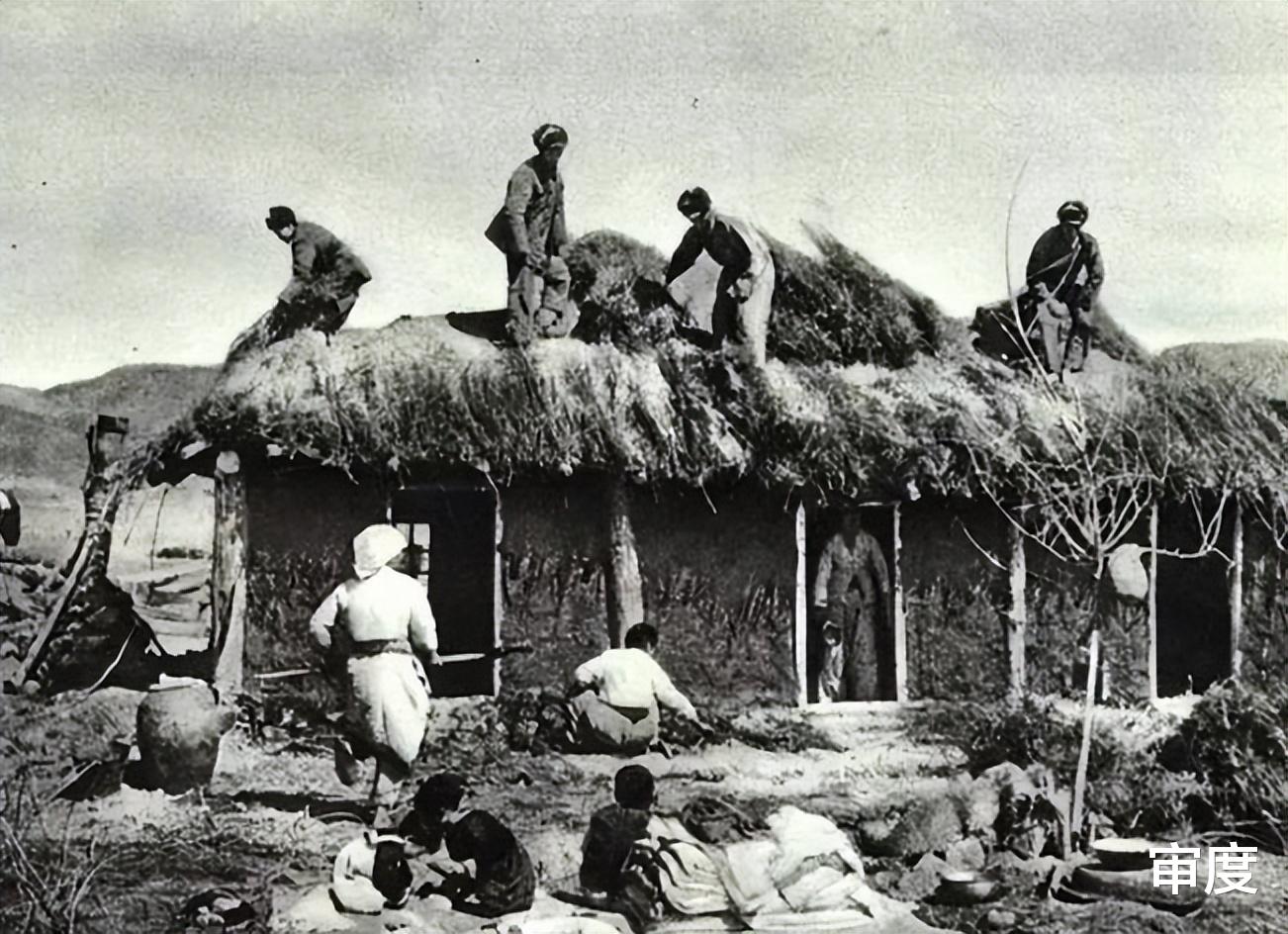

据史料记载:朝鲜战争结束后的4年里,中国政府无偿提供给朝鲜的各种援助,总价值接近人民币8亿元。援助项目中包含4000多座桥梁和4万余栋房屋,公路、铁路、工厂等设施更是多到无可计数。

1961年,我国遭遇经济困难,国家财政赤字高达10亿元,这对当时的中国而言是个不小的冲击。然而,这却丝毫没有影响我们对朝的支援力度。

朝鲜方面显然没把咱当“外人”,当年年底又提出了新要求,讨要更多的煤炭。中国政府二话不说,削减了国内一批企业以及部分地区的民用煤炭供给,硬是挤出8万吨运去了朝鲜。

值得一提的是,彼时中国还在同时援助其他一些兄弟国家,如阿尔巴尼亚等,其压力可想而知。可尴尬的是,真金买不来真朋友,其中不少国家后来成了“白眼狼”。

表面上看,朝鲜也算是懂得感恩,把“中朝友谊”宣传得震天响,然而遗憾的是,从后来发生的事情来看,朝鲜恐怕没把咱们当真兄弟。

时间来到20世纪60年代中期,苏联高层提议,让朝鲜加入“经互会”。

众所周知,美国于1947年推出“马歇尔计划”,以重金收买人心,在坐稳西方世界的带头大哥的同时也极大提升了阵营的实力,可谓收效惊人。苏联有样学样,于1949年提出“莫洛托夫计划”,成立经济互助委员会。

经互会原本设想各会员国在经济上相互帮助,互通有无,取长补短,实现共同发展,怎奈现实往往非常讽刺。不多久,它实际上成为了苏联加强对阵营统治、单方面分配资源的工具。

天底下哪儿有免费的午餐,苏联考虑让朝鲜加入经互会,更多的是出于政治方面的考量:彼时苏联国力蒸蒸日上,莫斯科在外交方面咄咄逼人,甚至公然出兵干涉他国内政,形成颇具非议的“勃列日涅夫主义”。

苏联在意识形态和路线上发生动摇,被指责沦为“修正主义”,我国与苏联之间的争议越来越大,最后不得不分道扬镳。

在冷战的严酷背景下,对整个红色阵营而言,如此矛盾简直是场灾难,但对于某些国家而言,这并非不是个“机会”。

中苏两个大国决裂,夹在中间的小国不得不重新站队。苏联想要保持在红色阵营中的绝对统治力,最直接的办法就是用钱砸,他们撬动中朝关系的手段堪称简单粗暴:大手一挥,批准朝鲜延期偿还战争欠款,抹掉利息,还送来大量援助。

纵使中国掏心掏肺,能提供给朝鲜的援助也远不及财大气粗的苏联随便施舍的一点好处。两相对比,朝鲜立马丢掉了所谓的“兄弟情谊”,转而倒向了苏联。

为向新主子表达忠诚,朝鲜很快就做出了行动:大量关停与中国合作的工厂和企业,驱逐中方人员,大量篡改历史文献、资料和教材,淡化甚至抹除中国人民志愿军在抗美援朝中的贡献,夸大“主体思想”的作用。

1966年,中朝两国的贸易额尚有2亿美元,3年后就跌破了1亿美元。

在苏联的指使下,朝鲜开始在边境线上大量驻军,私下里更是有意无意地挑起摩擦,擦枪走火事件时有发生。

朝鲜方面的忘恩负义就激起了我国民众的愤怒,有许多百姓自发跑到边境线上,隔空痛骂对面的朝鲜军队。哪知对方也不示弱,当即架起喇叭还击,彼此你来我往,场面很是热闹。

1969年3月的“珍宝岛事件”发生后,中苏关系一度陷入危机,朝鲜也非常配合地在中朝边境制造麻烦。如此“乖巧”的表现令莫斯科很是满意,双方签下经济技术合作协议,苏联会提供包括巨额贷款、石油、钢铁、工业设备、技术、专家在内的诸多援助,承诺在6年里帮助朝鲜打造起完备的重工业体系。

在苏联的强大支持下,朝鲜一跃成为上世纪六七十年代全球经济增长率最高的国家之一,赚了个盆满钵满。

通常情况下,几乎没有人能够忍受这样的背叛,中朝关系愈发紧张,苏联也乐得作壁上观;莫斯科甚至巴不得两国之间干上一仗,把朝鲜当成炮灰,用以缓解中苏边境线上的压力。

这个时间点上,中国的处境危险到了极点:不但要提防西方阵营的渗透,更要面的来自苏联阵营的直接威胁。关键时刻,我国不但以强大的韧性抵抗住了巨大压力,拒绝向强权屈服,在处理中朝关系时更是拿出了“以德报怨”的魄力。

1969年,时值新中国成立二十周年大庆,在国庆节的前一天,朝鲜政府突然收到中方邀请。经过反复商议后,朝方决定应邀参加。

庆典当天,毛主席专门接见了朝鲜代表团,明确表示两国的目标始终是一致的;中国人民热爱和平,不存在恶意。

中国的诚恳态度打动了朝鲜政府,不久,朝方也送来了访问邀请。对此,我方极为重视,周总理亲自写下演讲稿,毛主席在阅后提出了修改意见。

1970年4月,中国代表团抵达平壤,周总理刚下飞机,就看到了在机场等候多时的朝鲜领导人金日成。

会谈中,朝鲜方面颇为坦诚地表示,自己并非故意跟中国过不去,只是苏联老大哥开出的加码实在太过丰厚,吃人最短拿人手软;我方则表示可以理解。随后,双方共同祭奠了志愿军烈士,此举意味着两国重拾兄弟情谊,关系重回正轨,笼罩在两国上方的阴影也终于烟消云散。

可话说回来,所谓“破镜难圆”,有了这么一出戏,两国关系真能恢复到一开始那样坚定而纯洁吗?

不过,中华民族向来善于从遭遇中吸取教训,这段历史至少实打实地向我们演绎了那句真理:国际社会上有的只是永恒的利益;交“朋友”要适度,起码要保证在彼此发生矛盾时,不至于让国家陷于不利。