大家好,我是黑白三国。

提起演义里的名场面,曹操邀刘备煮酒论英雄绝对能排进前列。那时候刘备刚被吕布打败,无奈之下投奔曹操,天天在菜园子里种菜,装作一副胸无大志的样子。可曹操心里到底信不信,还得从那场酒局里细品。

尤其是刘备听到 “天下英雄唯使君与操耳”时,吓得筷子都掉了,慌忙说是怕打雷,曹操当场大笑,这笑里到底藏没藏着 “放下戒心” 的意思?值得好好说道说道。

曹操这人生性多疑,从来不会轻易相信任何人。早年间他逃亡途中,误杀了吕伯奢一家,还说出 “宁教我负天下人,休教天下人负我” 的话,这份狠辣和猜忌,已经刻在他DNA里了。后来他当了丞相,甚至因为怕人暗害,故意说自己“梦中好杀人”,还真把靠近他的侍从杀了,就是为了震慑旁人。

刘备是什么人?虽说当时寄人篱下,但他毕竟是中山靖王之后,还有关张这样的猛将跟着,之前也打过不少仗,有自己的班底。曹操早就看出刘备不是池中之物,不然也不会特意邀他煮酒论英雄。就因为刘备掉了一次筷子,说是怕雷,曹操就能放下戒心?不太可能。

要知道,曹操连自己身边的人都防着,怎么会对一个有 “英雄相” 的对手,仅凭一个看似狼狈的反应就彻底放心?那声大笑,更像是觉得刘备这掩饰的样子有点可笑,或者是想看看刘备接下来还会怎么装,而不是真的信了他 “怕雷” 的借口。

其实曹操邀刘备煮酒,根本就不是单纯想喝酒聊天,而是一场明晃晃的试探。当时天下大乱,袁绍、袁术、吕布这些势力还在,曹操虽然挟天子以令诸侯,但也得防着身边的人突然反水。刘备看似老实种菜,可曹操心里没底,所以才借着论英雄的由头,故意抛出 “天下英雄唯使君与操耳” 这句话,就是想看看刘备的反应。

刘备掉筷子那一下,确实有点出乎曹操意料,但刘备马上把理由归到 “怕雷” 上,这理由听起来合情合理 ——古人觉得打雷是上天发怒,普通人怕雷也正常。曹操哈哈大笑,一方面是觉得刘备这反应够快,会掩饰;另一方面,可能是觉得刘备暂时没露出破绽,也没表现出明显的野心,暂时不用急着对他动手。

毕竟当时曹操还要对付袁绍等人,要是在自己营里杀了刘备,难免落下 “容不下人才” 的名声,反而得不偿失。但这绝不是放下戒心,只是暂时把 “试探的网” 收一收,观察后续罢了。

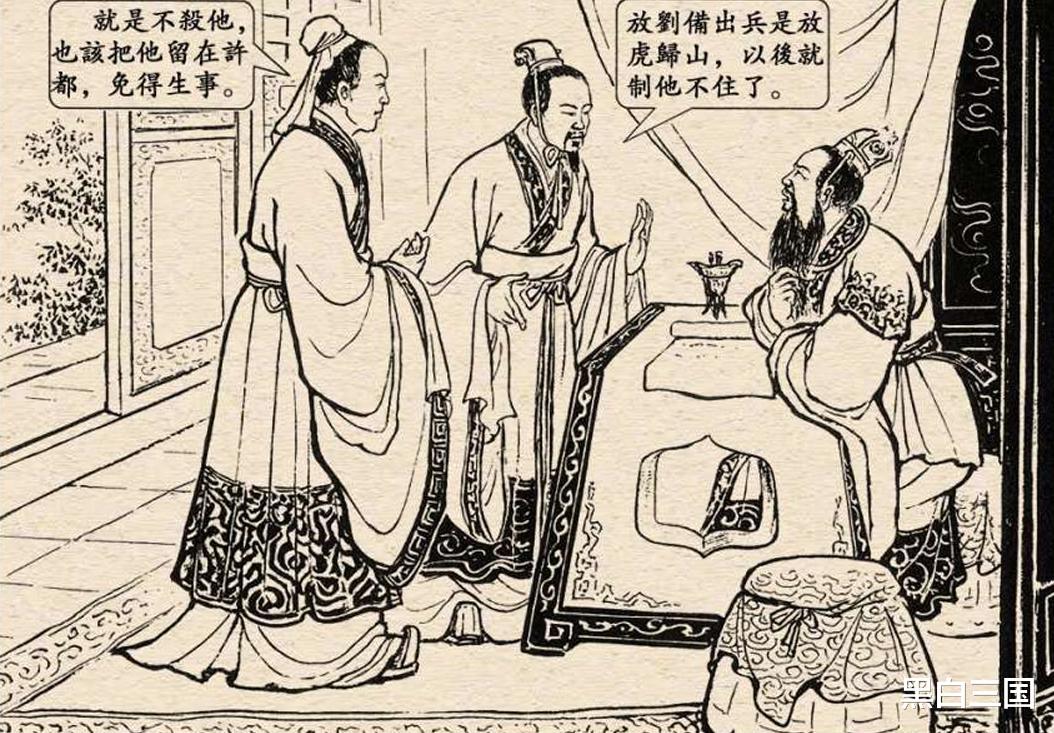

要是曹操真对刘备放下了戒心,后来就不会有那么多波折了。原著里写得很清楚,煮酒论英雄之后没多久,袁术想从淮南到青州投奔袁绍,曹操需要人去截击袁术。刘备主动请缨,曹操一开始同意了,可等刘备带着兵马走了之后,郭嘉、程昱这些谋士一提醒,曹操立马就后悔了,赶紧派人去追,可已经追不上了。

这事儿就很能说明问题——曹操要是真信了刘备怕雷、没野心,怎么会在刘备离开后马上后悔?显然,他心里一直没放下对刘备的戒心,之前的大笑和同意刘备出兵,要么是一时没多想,要么是觉得刘备翻不出什么浪花,可一旦反应过来,就立刻意识到放刘备走是 “放虎归山”。

后来刘备在徐州站稳脚跟,曹操更是亲自带兵去打,这一路追着刘备打,不就是因为从一开始就没真正相信过刘备,戒心从来就没消散过吗?

再往深了说,当时的局势也让曹操没法立刻对刘备下狠手。那时候曹操虽然势力不小,但北面有袁绍虎视眈眈,东面有吕布,南面有袁术,这些都是比刘备更直接的威胁。刘备当时只有几千兵马,还得靠曹操接济,就算有野心,短期内也掀不起什么风浪。

曹操是个懂权衡的人,他知道什么时候该对付谁。要是因为怀疑刘备,就先把他杀了,不仅会让手下的人觉得他猜忌过重,还可能给袁绍、袁术这些对手留下攻击他的口实。

所以他当时的哈哈大笑,更像是一种 “暂时不追究” 的态度——先把刘备稳住,等收拾了袁绍、吕布这些大势力,再回头收拾刘备也不迟。这不是放下戒心,而是把戒心暂时压在心里,等合适的时机再爆发。

说到底,曹操对刘备的戒心,从一开始就没真正放下过。煮酒论英雄时的大笑,不过是他多疑性格下的一种掩饰,或是局势权衡后的权宜之计。

刘备靠着 “怕雷掉筷” 的小伎俩,暂时骗过了曹操,为自己争取了脱身的时间,可曹操心里的那杆秤,从来没把刘备当成 “普通人”。

后来刘备能三分天下,也印证了曹操当初的 “英雄之论” 没说错,更说明了曹操当初的戒心,从来都不是多余的。

(本文主要参考《三国演义》)

诸位看官,要是曹操当时真的对刘备放下了戒心,后来会怎么对待刘备?

欢迎评论区煮酒论英雄,友善交流!