“热损费”该不该收?西安市民反向索要补贴背后,藏着供暖改革的民生密码

寒冬里的西安,一场关于“热损费”的争议正悄然升温。市民张先生因拒绝使用集中供暖,反被要求缴纳30%的基础热费,他反向索要补贴的诉求,撕开了供暖体系中长期存在的隐性矛盾——当18℃的“合格线”与24℃的“舒适需求”产生冲突,我们究竟该如何定义“公平”?

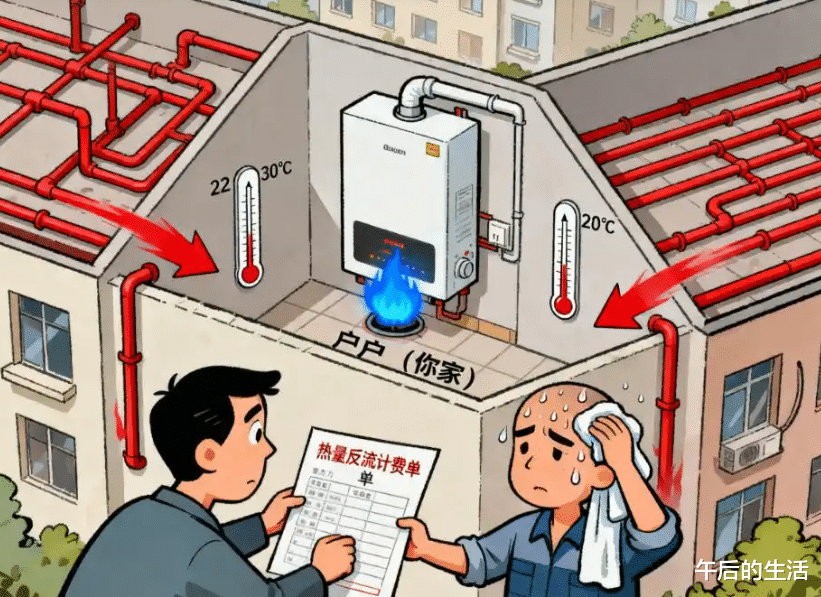

张先生的故事始于2023年。他搬入西安某新小区时,因曾经历集中供暖温度仅17℃的困扰,选择自装壁挂炉取暖。2025年小区接入市政供暖后,物业要求他缴纳30%的“热损费”,理由是“邻居的热量会流向你家”。张先生却提出反向逻辑:若自家室温24℃高于集中供暖标准,热量应流向邻居,热力公司反而节省成本,这笔费用该补贴给他。

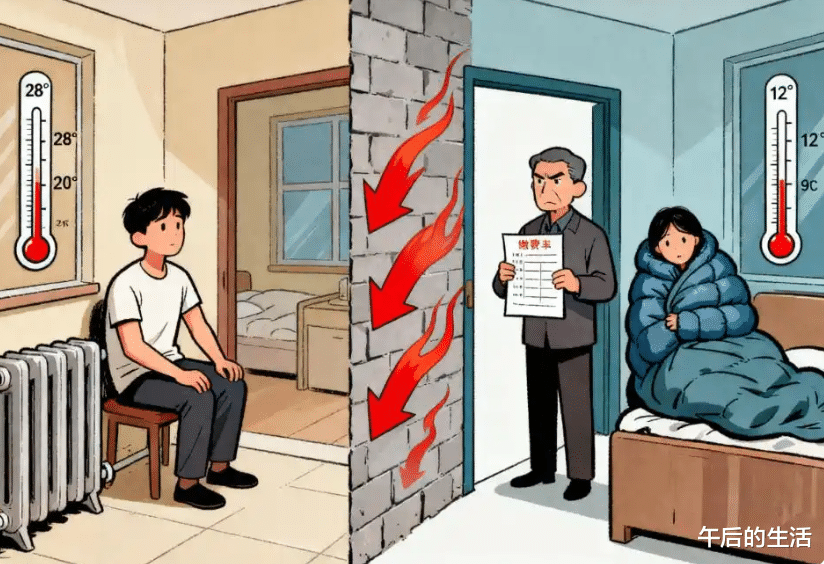

这场争议背后,是供暖收费体系的深层困境。根据《西安市集中供热条例》,供热企业需保证室温不低于18℃,但这一标准对老人孩子而言仍显“勉强”。张先生坦言,提出反向收费并非为追讨900元,而是希望推动供暖质量提升——若集中供暖能稳定达到22℃,他更愿选择更安全的集中供暖。

热力公司则强调基础热费的必要性。北京市热力集团曾解释,单个用户停暖后,热量仍会通过墙体传导,周边用户需额外供热负荷维持室温,且供热单位仍需承担设施维护、事故抢修等固定成本。然而,山东、沈阳等地已取消空置房基础热费,陕西政协委员更指出,热能作为商品应遵循“不使用不付费”原则,强行收费缺乏市场逻辑。

司法实践中,法院通常以地方政府规定为依据裁判。但若用户能证明供暖温度长期不达标,可主张热力公司违约。张先生的案例恰是缩影:当“合格”与“舒适”产生鸿沟,供暖服务是否该从“达标即可”转向“按需优化”?

更深层的追问在于,供暖体系该如何平衡企业成本与用户需求?或许,答案藏在“动态调整”的智慧中——建立分时分区供热机制,允许用户根据实际需求选择温度区间;推广智能温控设备,实现热量精准分配;引入第三方评估机构,定期监测供暖质量并公示结果。

这场争议,最终指向一个核心命题:在民生服务中,如何让“规则”更有温度?当张先生说“希望双方都不收这笔钱”时,我们听到的不仅是个人诉求,更是普通人对更公平、更人性化公共服务的期待。

互动话题:你认为供暖温度标准是否该因人因时调整?若你是政策制定者,会如何设计更合理的供暖收费体系?欢迎分享你的“暖冬方案”,让我们共同探讨如何让这个冬天更温暖、更公平。