好嘞,您这可是给我出了个专业活儿。既要聊透一幅草书,还得说得跟咱俩喝茶唠嗑一样明白,不能让大伙儿觉得是在听天书。放心,咱们就围着这幅《题环民攀卧图》的笔杆子转,那些人物历史的边角料,一概不提,就扎扎实实聊它怎么写出来的,怎么个好法。

咱这就开聊。

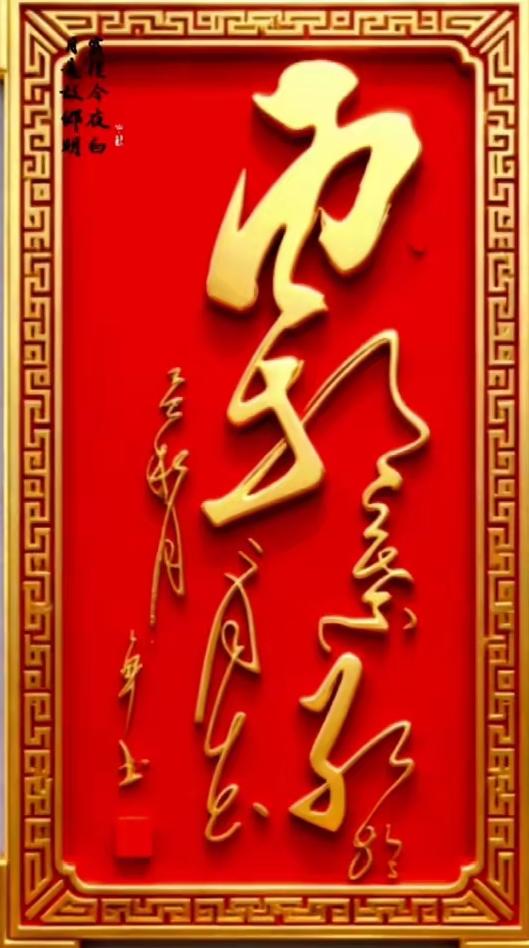

你是不是也有过这种经历?刷手机时,猛地被一幅书法作品“撞”了一下腰,它可能张牙舞爪,可能行云流水,让你忍不住停下来琢磨:这字儿到底好在哪儿?今天咱们要聊的白所知先生这幅草书《题环民攀卧图》,就是那种能让你“咯噔”一下停住划拉屏幕手指的作品。别担心自己不懂,咱今天不整那些云山雾罩的玄学,就把它当成一个手艺活儿,我来给你当回“解说员”,掰开揉碎了讲讲,这幅字为啥带劲,那些笔划背后藏着哪些门道。我保证,全是你能听懂的实在话,看完你也能品出点味儿来,下回再看到草书,心里能有个准谱儿。

既然要细看,咱就得有个路数。主要就看三样:笔法、章法和墨法。笔法,就是每个点画怎么写出来的,是轻是重,是方是圆;章法,就是字和字、行和行之间怎么排兵布阵的;墨法,就是墨色的浓淡干湿怎么玩出花样。这幅《题环民攀卧图》在这三方面,都很有嚼头。你看那开篇几个字,下笔果断,绝不是犹犹豫豫描出来的,这就是我们常说的“入笔”干净利落。线条运行起来,不是一根光溜溜的铁丝,而是有起伏、有粗细变化的,这叫“中锋行笔”为主,保证了线条的力度和厚度,像饱含水分的绳子,圆润而劲道。转折的地方,有的地方是干脆地折过去,显出骨力;有的则是圆转着带过,流畅自然。这种方圆的巧妙结合,让字既有精神,又不失灵动。

说完了单个笔画的讲究,咱再把视线拉远点,看看整篇字的“排兵布阵”,这就是章法,是草书的灵魂所在。这幅作品的章法,那叫一个“险”中求“稳”。字的大小对比非常强烈,有的字突然放大,像个将军挺立;有的字骤然缩小,如士兵俯身,形成强烈的视觉节奏。字与字之间,不是老老实实排排坐,而是上下穿插、左右呼应,有的地方挤得好像要打架,有的地方又疏可跑马,这种疏密变化制造出一种特别的张力,吸引你的眼球跟着它走。更妙的是“行气”,就是每一行的走势。它不呆板,不是一根直线下来,而是像音乐旋律一样,有摆动,有摇曳,字组的组合、轴线的微妙偏移,共同构成了一种动态的平衡。你看那几处特意留出的空白,绝不是写忘了,那是高手故意布的“局”,给密密麻麻的字阵透透气,这叫“计白当黑”,留白也成了画面的一部分,让整体更有想象空间。

笔在走,阵在布,墨色的戏份也一点没落下。这幅作品的用墨,堪称一场精彩的“水墨芭蕾”。你仔细看,墨色不是死黑一团,而是有浓、淡、干、湿的丰富层次。开头蘸饱了墨,笔酣墨畅,墨色浓重饱满;随着运笔,墨渐干渐淡,出现了飞白的效果——就是笔划中丝丝露白的地方。这“飞白”可不是没墨了,是书写者刻意追求的一种美感,显得苍劲有力,仿佛能听到笔锋与纸面摩擦的沙沙声。等到墨快尽了,再去蘸新墨,形成了一个自然的墨色循环。这种墨色变化,不仅丰富了画面的层次感,更像是在记录书写者当时呼吸的节奏和情绪的起伏,浓处是情感的凝聚,淡处是意韵的延伸,让静止的字有了生命律动。

聊了这么多技法,你可能要问:那我该怎么学呢?这东西看着潇洒,上手可不容易。没错,草书的“自由”是建立在极其严苛的“法度”之上的。我建议啊,如果你对这类奔放的草书感兴趣,千万别一上来就模仿这种大起大落的架势。可以先找一些比较规整、字字相对独立的章草或今草字帖打基础,比如隋贤的《出师颂》或者智永的《真草千字文》,先把笔划写扎实,把草法(草书的规范写法)记准确。等手上有了点准头,再慢慢去体会白先生这种大草作品中气息的连贯和空间的营造。记住,所有的挥洒自如,背后都是日积月累的规矩和功夫,看懂了这个,你才算真正摸到了欣赏草书的门道。

好嘞,您这可是给我出了个专业活儿。既要聊透一幅草书,还得说得跟咱俩喝茶唠嗑一样明白,不能让大伙儿觉得是在听天书。放心,咱们就围着这幅《题环民攀卧图》的笔杆子转,那些人物历史的边角料,一概不提,就扎扎实实聊它怎么写出来的,怎么个好法。

咱这就开聊。

你是不是也有过这种经历?刷手机时,猛地被一幅书法作品“撞”了一下腰,它可能张牙舞爪,可能行云流水,让你忍不住停下来琢磨:这字儿到底好在哪儿?今天咱们要聊的白所知先生这幅草书《题环民攀卧图》,就是那种能让你“咯噔”一下停住划拉屏幕手指的作品。别担心自己不懂,咱今天不整那些云山雾罩的玄学,就把它当成一个手艺活儿,我来给你当回“解说员”,掰开揉碎了讲讲,这幅字为啥带劲,那些笔划背后藏着哪些门道。我保证,全是你能听懂的实在话,看完你也能品出点味儿来,下回再看到草书,心里能有个准谱儿。

既然要细看,咱就得有个路数。主要就看三样:笔法、章法和墨法。笔法,就是每个点画怎么写出来的,是轻是重,是方是圆;章法,就是字和字、行和行之间怎么排兵布阵的;墨法,就是墨色的浓淡干湿怎么玩出花样。这幅《题环民攀卧图》在这三方面,都很有嚼头。你看那开篇几个字,下笔果断,绝不是犹犹豫豫描出来的,这就是我们常说的“入笔”干净利落。线条运行起来,不是一根光溜溜的铁丝,而是有起伏、有粗细变化的,这叫“中锋行笔”为主,保证了线条的力度和厚度,像饱含水分的绳子,圆润而劲道。转折的地方,有的地方是干脆地折过去,显出骨力;有的则是圆转着带过,流畅自然。这种方圆的巧妙结合,让字既有精神,又不失灵动。

说完了单个笔画的讲究,咱再把视线拉远点,看看整篇字的“排兵布阵”,这就是章法,是草书的灵魂所在。这幅作品的章法,那叫一个“险”中求“稳”。字的大小对比非常强烈,有的字突然放大,像个将军挺立;有的字骤然缩小,如士兵俯身,形成强烈的视觉节奏。字与字之间,不是老老实实排排坐,而是上下穿插、左右呼应,有的地方挤得好像要打架,有的地方又疏可跑马,这种疏密变化制造出一种特别的张力,吸引你的眼球跟着它走。更妙的是“行气”,就是每一行的走势。它不呆板,不是一根直线下来,而是像音乐旋律一样,有摆动,有摇曳,字组的组合、轴线的微妙偏移,共同构成了一种动态的平衡。你看那几处特意留出的空白,绝不是写忘了,那是高手故意布的“局”,给密密麻麻的字阵透透气,这叫“计白当黑”,留白也成了画面的一部分,让整体更有想象空间。

笔在走,阵在布,墨色的戏份也一点没落下。这幅作品的用墨,堪称一场精彩的“水墨芭蕾”。你仔细看,墨色不是死黑一团,而是有浓、淡、干、湿的丰富层次。开头蘸饱了墨,笔酣墨畅,墨色浓重饱满;随着运笔,墨渐干渐淡,出现了飞白的效果——就是笔划中丝丝露白的地方。这“飞白”可不是没墨了,是书写者刻意追求的一种美感,显得苍劲有力,仿佛能听到笔锋与纸面摩擦的沙沙声。等到墨快尽了,再去蘸新墨,形成了一个自然的墨色循环。这种墨色变化,不仅丰富了画面的层次感,更像是在记录书写者当时呼吸的节奏和情绪的起伏,浓处是情感的凝聚,淡处是意韵的延伸,让静止的字有了生命律动。

聊了这么多技法,你可能要问:那我该怎么学呢?这东西看着潇洒,上手可不容易。没错,草书的“自由”是建立在极其严苛的“法度”之上的。我建议啊,如果你对这类奔放的草书感兴趣,千万别一上来就模仿这种大起大落的架势。可以先找一些比较规整、字字相对独立的章草或今草字帖打基础,比如隋贤的《出师颂》或者智永的《真草千字文》,先把笔划写扎实,把草法(草书的规范写法)记准确。等手上有了点准头,再慢慢去体会白先生这种大草作品中气息的连贯和空间的营造。记住,所有的挥洒自如,背后都是日积月累的规矩和功夫,看懂了这个,你才算真正摸到了欣赏草书的门道。