在中原书画界,崔栋(字向前)是一位兼具传承厚度与人生张力的独特存在。他生于艺术世家,承续外公唐玉润先生的笔墨文脉,六岁执

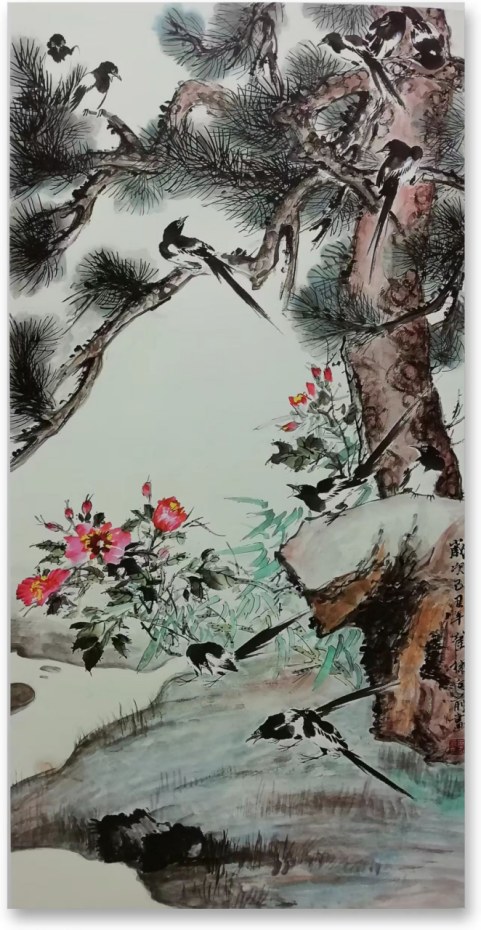

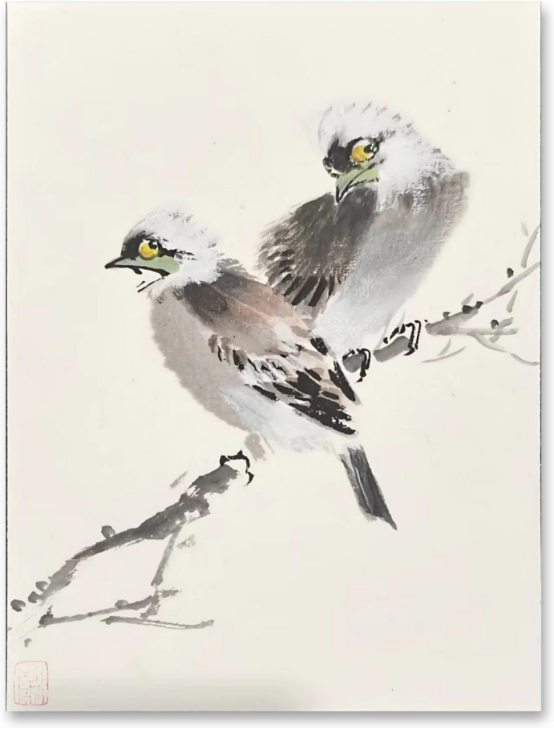

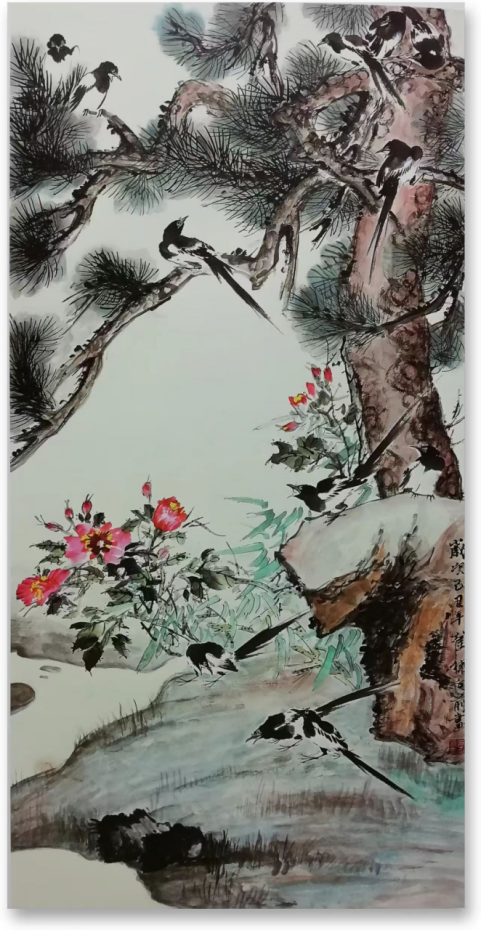

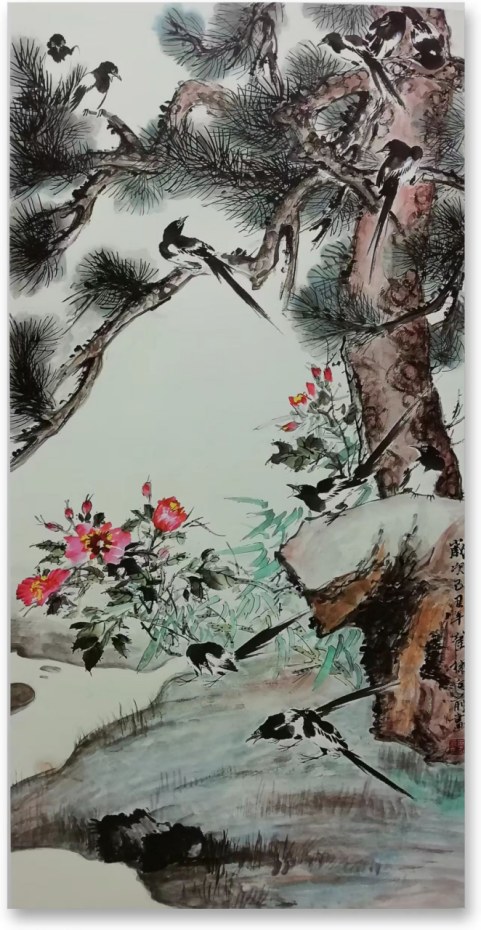

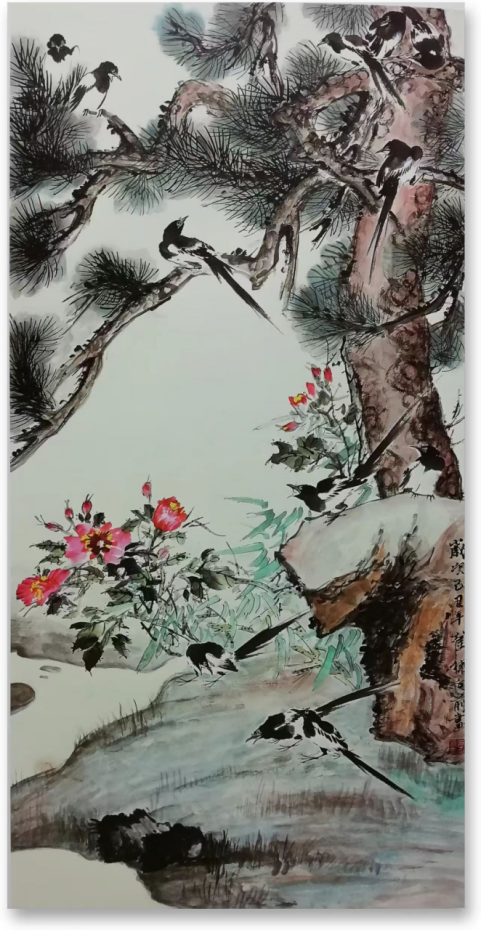

在中原书画界,崔栋(字向前)是一位兼具传承厚度与人生张力的独特存在。他生于艺术世家,承续外公唐玉润先生的笔墨文脉,六岁执毫便得名师启蒙;他曾跻身外贸系统精英行列,在商海浪潮中沉淀心性;他勇闯跨界之路,从少林习武的热血少年到驰骋球场的运动健将,从外贸办公桌前的业务骨干到日本京都国际会展中心的办展者,多元经历为其艺术注入鲜活生命力。半生辗转中,他始终以笔墨为舟,在传统与市场的博弈中坚守初心,在唐门文脉的传承中塑造个人风骨,既不负先辈荣光,又走出了属于自己的艺术人生,成为当代传统书画传承与创新路上的践行者与思考者。近日,在河南省唐玉润书画院,笔者见到了崔栋,听他娓娓道来自己与艺术相伴半生的故事,画室中悬挂的《春憨》《平平安安》等作品,笔墨间尽是传统韵味与个人风骨的交融。

文脉启蒙 少年初啼露锋芒

崔栋的艺术基因,早已深植于家族的文化土壤之中。他的外公唐玉润,作为中原画坛泰斗、人民艺术家,不仅笔墨功夫深厚,更与陈半丁、齐白石等近现代书画大师结下深厚渊源,其艺术造诣与人文情怀,为崔栋埋下了最初的艺术种子。

小学二年级时,郑州市政府为表彰唐玉润的艺术成就,在老城区南学街夕阳楼公园遗址附近批地建楼。小学三年级起,崔栋便迁居至此与外公同住,正式开启系统的书画启蒙之路。在此之前,他不过是过年串亲戚时跟着外公随意涂鸦的孩童,而朝夕相处的岁月里,他得以成为外公的 “入室弟子”,每日静心观摩外公作画,细品其握笔、停顿、运笔的节奏韵律,揣摩笔法中的门道与精髓。那些老画家从不轻易示人的创作技巧,在崔栋日复一日的耳濡目染中逐渐清晰,为他打下了扎实稳固的传统笔墨根基。

少年时期的崔栋,是 “文武双全” 的代名词,这份 “能动亦能静” 的性格特质,早早便在他的艺术与生活中埋下伏笔。他好动不羁,痴迷武术,上世纪 80 年代外公受邀赴少林寺为行正方丈书写碑文期间,崔栋便顺势跟随学习少林功夫,练就了一身刚劲利落的拳脚功夫;体育场上,他更是万众瞩目的风云人物,初中、高中就读期间,曾包揽文科班跳远、跳高、投球等全部体育项目奖项,成为校园里当之无愧的运动健将。这份骨子里的洒脱与活力,日后化作他笔墨中的灵动与张力,让他的作品少了几分文人画的拘谨,多了几分随性自然的意趣。但这份好动之下,藏着对书画的灵性与执着。小学美术课上,曹老师一句 “你是唐玉润外孙,怎能不好好画画?” 的诘问,让他第一次真切意识到 “唐玉润外孙” 这一身份背后的责任与分量,从此对书画多了一份敬畏与认真。初中时,美术老师见他作业画得精妙,怀疑是代笔,他当场挥毫,用毛笔快速勾勒出一艘速写风格的轮船,线条流畅、造型精准,一气呵成的佳作当场打消了所有人的疑虑 —— 这份不服输的韧劲,也成为他日后在艺术道路上攻坚克难的底气。

高中时期,崔栋的艺术天赋迎来爆发,其早期艺术风格也在此阶段初露端倪:以外公唐玉润的笔墨精髓为根基,融入少年人的灵动视角,构图简洁却气韵生动,笔墨质朴而意趣盎然。他创作的牡丹作品《春憨》,便是这一时期的代表性佳作。作品以浓淡相宜的笔墨勾勒牡丹雍容姿态,花瓣舒展自然、层次分明,既完整保留了唐门牡丹的华贵气度,又以一抹灵动笔触赋予花朵鲜活的生命力,取名 “春憨” 更添几分憨态可掬的意趣。这幅作品在文化部主办的国际书画大赛中一举斩获一等奖,崔栋受邀前往钓鱼台、人民大会堂领奖,颁奖仪式由杨澜主持,国务院副总理方毅亲临出席,新闻联播亦播报了相关盛况。在此之前,全校师生都只知他擅长运动,对其书画功底一无所知,这次获奖不仅让他名声大噪,更让 “唐玉润外孙” 的标签有了属于自己的光芒。尽管当时还流传着 “作品是外公代笔” 的谣言,但这份来自权威层面的认可,愈发坚定了他对书画艺术的热爱与追求。而这份 “不鸣则已,一鸣惊人” 的特质,也深刻映射在他后来的艺术创作中,不刻意张扬造势,却总能在笔墨间展现扎实功底与独特思考。

跨界转身 半生磨砺拓格局

尽管艺术天赋出众,但在那个 “重仕途、轻艺术”“看不起艺术生” 的年代,崔栋还是遵从当时的主流观念,放弃了报考浙江美术学院(现中国美术学院)的机会,考入河南省商业高等专科学校国际贸易专业。大学期间,他对文化课兴趣寥寥,除了体育课几乎很少到校,大部分时间都潜心在家中跟随外公研习书画,三年间创作出大量花鸟、山水习作,笔墨功夫在持续精进中不断沉淀,艺术风格也在临摹与探索中逐渐丰富 —— 他开始广泛涉猎花鸟、山水等多个题材,对任伯年、吴昌硕等名家的笔法精髓多有借鉴与吸收。这份 “不随波逐流,认准目标便全力以赴” 的性格,让他无论身处何种环境,都能坚守对艺术的初心,从未停下笔墨耕耘的脚步。

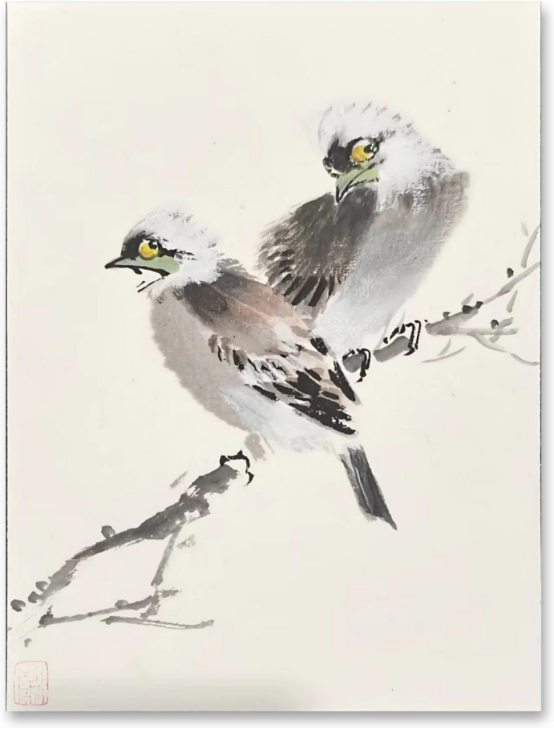

1997 年毕业后,崔栋进入河南省外贸系统实习,1998 年正式入职,被分配至业务一部,负责特定化工、医药产品的进出口业务。这份工作在当时极具优势,全省仅其科室拥有该类产品的经营权限,加之享有退税政策扶持,工作清闲且待遇优厚,让他拥有了大量闲暇时间钻研书画。工作期间,他的书画特长意外派上了用场,面对日本、欧洲的客户,他常以小幅书画作品、手绘折扇作为礼品相赠。这类作品多为精致的花鸟小品,如《竹石图》《雀戏图》,笔墨简练、意趣盎然,既精准契合国际友人对中国传统艺术的审美认知,又巧妙融入了个人对生活的细致观察,这份独特的 “礼尚往来” 不仅有效拉近了与客户的距离,更让他在商务往来中真切感受到传统艺术的魅力与价值。他还曾跟随客户前往日本京都参观书法展,在异国他乡汲取艺术养分,进一步拓宽了艺术视野。而他在工作中培养的 “务实灵活” 的思维方式,也为后来平衡艺术创作与市场需求埋下了伏笔 —— 既能坚守艺术底线,又懂得如何让传统艺术适应不同场景、打动不同受众。

然而,随着中国加入 WTO,外贸行业格局发生颠覆性巨变。2008 年起,科室专属产品的保护政策逐步取消,业务量从每年十万吨骤降至两万吨,工作的成就感与价值感日渐消退。2010 年,经过深思熟虑与反复权衡,崔栋毅然辞去了这份体制内的 “铁饭碗”,正式从外贸职员转身为专职书画家。这次转身,并非一时冲动的决定,而是半生积累后的坚定抉择 —— 十二年的外贸工作经历,让他在商海中学到了市场运作的逻辑与方法,更让他清晰地认识到,书画艺术才是自己内心真正的热爱与追求。这份 “敢闯敢断、不留退路” 的魄力,也同样体现在他的艺术探索中,不畏惧改变,敢于在传统基础上尝试新的表达形式与传播路径。

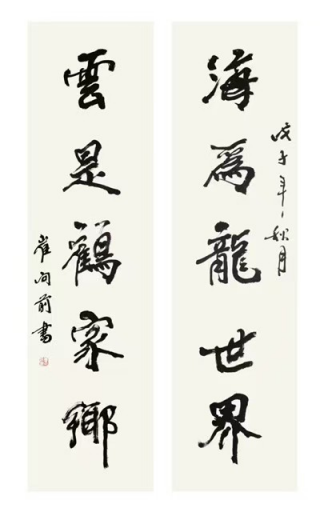

辞职后的崔栋,并未局限于画室的一方小天地,而是以更开阔的格局推动传统艺术的传承与传播。2018 年,恰逢中日友好邦交正常化 40 周年,日本举办大型文化交流周活动。通过中日友好协会的牵线搭桥,崔栋牵头组织了中日小朋友书画交流比赛,带领 15 名中国孩子参赛,最终 13 人斩获奖项。这次活动让他意外获得了在日本京都国际会展中心办展的宝贵机会,展出的《山水清音》《梅兰竹菊四条屏》等作品,集中展现了他成熟后的艺术风格:山水作品以宋元画风为宗,笔墨苍劲古朴,意境悠远空灵;花鸟作品则延续唐门文脉精髓,兼取陈半丁的雅致、王雪涛的灵动,将传统题材画出了全新韵味,成功将唐门笔墨与中原书画的独特魅力展现给国际观众,实现了艺术交流的重要突破。为纪念外公唐玉润 90 华诞,他精心编辑出版了《中国书画家》专辑;在唐玉润百年诞辰期间,又先后推出《唐玉润写意花鸟作品精选》,并编撰了《颜真卿多宝塔碑轻松学字卡》《多宝塔碑集字联百副》《中原水墨印象》等多部书画专辑,为唐门艺术传承留下了珍贵资料。近年来,他还肩负起筹备成立河南省唐玉润书画院的重任,作为具体负责人,他统筹联络资源、筹备参展作品、组织各类展览,将外公的艺术理念与人脉资源转化为推动传统书画传承的实际力量,策划了 “唐门系列” 展览,包括个人迎春展、唐门弟子展及唐玉润作品展等一系列活动,让唐门文脉在当代持续发光发热。这份 “兼具情怀与执行力” 的性格,让他不仅是技艺精湛的艺术创作者,更成为传统艺术的积极传播者与推动者。

笔墨守心 艺道求索见真章

在艺术创作的道路上,崔栋始终秉持 “传统为根、真诚为魂” 的理念,而他通透率真、不迎合、不浮躁的性格特质,正是这份艺术坚守的核心支撑。经过数十年的潜心沉淀与打磨,他已形成鲜明且成熟的艺术风格:绘画上,以花鸟、山水为主要题材,花鸟作品承续唐门风骨,兼学任伯年、陈半丁、齐白石等大师精髓,笔墨灵动秀润,色彩干净清雅,尤为注重 “出枝一竖如画” 的线条美感;山水作品以宋元画风为根基,深受外公好友、金陵大家魏子熙的影响,兼具传统意蕴与写意精神,后期虽为适配市场略有妥协,尝试创作青绿色调作品,但始终坚守水墨艺术的本质韵味;书法则以颜真卿字体为根基,兼学刘墉、苏东坡的笔法神韵,线条厚重而不失灵动,运笔如行云流水,字里行间透着一股洒脱不羁的气质。

在风格形成上,崔栋主张 “水到渠成,拒绝刻意”,这与他 “顺其自然、不勉强、不造作” 的性格高度契合。现阶段,他的创作仍以临摹传统经典为主,在吸收诸家营养的过程中逐渐打磨个人特色。他不认同 “为创新而创新” 的浮躁做法,认为艺术风格是创作者性格、功底与人生阅历的自然流露,无需刻意追求,待积累到一定程度自然会迎来 “顿悟”,届时个人艺术面貌便会不请自来。他的代表作品《柿柿如意》,便很好地诠释了这一创作理念:画面以柿子为核心题材,取 “事事如意” 的吉祥寓意,笔墨借鉴陈半丁的传统技法,线条简练却精准传神,色彩清雅不张扬,既完整保留了传统文人画的淡泊意境,又巧妙融入了自己对生活的真切感悟,看似朴实无华,却越品越有味道,越赏越见深意。他坦言,自己目前的作品还存在 “燥气、火气重” 的不足,正刻意规避技法上的 “巧”,努力追求外公全水墨作品中那种 “书法线条的干净与美感”,这份对自我的清醒认知与谦逊态度,正是他 “不浮夸、重沉淀” 性格的生动体现,让他在艺术道路上始终保持精进之心。

面对 “传统坚守” 与 “市场适应” 的现实矛盾,崔栋有着清醒的认知与务实的应对策略,这离不开他 “兼具理想与现实” 的性格特质。他个人偏爱传统水墨山水,认为这类作品 “耐看、有内涵”,代表作《溪山隐居图》便是水墨山水的典型之作:以浓淡变化的墨色勾勒山石、林木、溪流,构图疏密有致,笔墨苍劲有力,成功营造出 “空山不见人,但闻人语响” 的悠远意境,将传统山水的韵味展现得淋漓尽致。但市场更青睐色彩明快的青绿色山水,为了兼顾生存与创作,他不得不做出适度妥协,创作了《青绿山水小品》等作品,以明快的青绿色调迎合市场审美,却在笔墨线条上始终坚守传统法度,避免流于俗套。现阶段,他也多创作一两平尺的精致小品,如《小牡丹》《小人物》《菊花篮》等,题材贴近生活,笔墨简洁灵动,既精准适配市场需求,又传递出传统艺术的温度与人文情怀。他深深认同外公 “艺术靠百姓口碑” 的理念,坚信艺术品只有获得百姓的认可与喜爱,才能真正实现 “艺术长青”,因此他的作品定价始终亲民,绝不脱离大众,更不会为了牟利而放弃艺术底线 —— 这份 “不逐利、守本心” 的坚持,让他在纷繁的市场浪潮中始终保持着艺术的纯粹性。

在艺术表达上,崔栋推崇 “自由真诚,拒绝迎合”,这正是他 “敢说真话、不妥协、不盲从” 性格的直接体现。他深刻指出,“经济不自由则精神不自由,精神不自由则作品不自由”,尖锐批判当代部分艺术家 “不敢真实表达,躲在安全地带” 的怯懦现象。他格外推崇徐渭、梁凯等敢于突破常规、无所顾忌表达自我的画家,认为艺术创作本质上是自我情绪的宣泄与表达,作品中必须藏得住创作者的性格与心境。他的作品《目中无人禽鸟图》便淋漓尽致地展现了这份创作追求:画中的禽鸟姿态桀骜,眼神凌厉,笔墨简练却极具张力,透着一股 “目中无人” 的孤傲个性,恰是他内心 “敢表达、不迎合” 的真实写照,也是他在生活中压抑自我后的一种情绪释放。而他留长发、蓄胡须的外在形象,也正是这份 “追求自由、不被世俗束缚” 性格的外化表现,这份洒脱与不羁,最终都化作笔墨间的张力,让他的作品更具感染力与生命力。

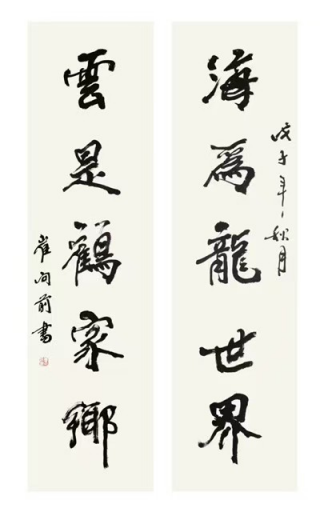

对于书法与绘画的内在关联,崔栋有着独到而深刻的见解,而这份见解背后,是他 “严谨务实、注重根基” 的性格特质。他认为,书法比绘画更考验功底,“练得不到位藏不住,功夫深浅一眼便知”,而绘画则讲究 “大巧若拙”,刻意追求技法上的 “巧” 反而会显得浮躁浅薄。他的书法代表作《鸾翔凤集》,以颜真卿字体为根基,巧妙融入苏东坡的灵动韵味,线条厚重饱满,运笔流畅自然,既有传统碑帖的古朴韵味,又蕴含个人的风格特色,充分展现了他扎实深厚的书法功底。他的绘画作品则格外注重融入传统书法的线条美感,努力让每一笔、每一划都兼具书法的韵味与力量,做到 “出枝一竖如画”,始终追求笔墨背后的精神内涵与文化底蕴。这份对 “功底” 的高度重视,正是他 “脚踏实地、不投机取巧” 性格的体现,让他的艺术之路走得沉稳而扎实,每一步都充满力量。

薪火相传 初心如磐向未来

作为唐门文脉的核心传承人,崔栋始终将传承外公唐玉润的艺术精髓视为 “责任与报恩”,这份 “重情义、有担当” 的性格特质,让他在艺术传承的道路上始终不遗余力、尽心尽力。他深知,“唐玉润外孙” 这一标签,既是无上的荣誉,更是沉甸甸的责任。为了更好地传承与弘扬唐门艺术,他不仅自身潜心钻研、精进技艺,还全身心投入书画教育与推广事业,开设专业书画培训课程,创新推出 “2+1 教学” 模式,将传统私塾的育人理念与现代教育方法有机结合,在教孩子写字画画、锤炼技艺的同时,格外注重品德修养与良好习惯的培养,用心引导他们感受传统艺术的独特魅力与文化内涵。

在教学过程中,崔栋坚持 “因材施教、寓教于乐” 的理念,这与他 “随和亲切、尊重个性” 的性格息息相关。他常常以自己的代表作品为鲜活范例,给孩子们细致讲解传统笔墨的技巧与艺术意境,比如讲解《春憨》的牡丹笔法时,会逐笔拆解外公唐玉润的运笔节奏与力道控制;讲解《柿柿如意》时,会引导孩子深入理解传统题材背后的文化寓意与人文情怀。他从不强迫孩子机械临摹、死记硬背,而是鼓励他们在深刻理解传统的基础上自由表达、大胆创作。在他的悉心教导下,已有不少学生脱颖而出,走上了专业艺术道路,这让他倍感欣慰,也让他真切看到了传统书画传承的希望与未来。而他在教学中传递的 “顺其自然、注重内涵” 的艺术理念,正是他自身性格与艺术追求的延续,让传统艺术的精神内核得以代代相传。

在艺术推广上,崔栋彻底摒弃了传统艺术家 “坐等认可” 的被动理念,积极拥抱新时代的传播方式与潮流,这份 “与时俱进、敢于尝试” 的性格,让传统艺术在当代焕发出新的活力。他高度重视自媒体推广与线上展示,通过各类网络平台精心展示自己的《溪山隐居图》《目中无人禽鸟图》等代表作品,真诚分享创作理念与笔墨技巧,让更多人有机会了解唐门艺术与传统书画的独特魅力;他还充分结合自己在外贸工作中积累的市场经验,对书画作品进行科学合理的市场化运作,既严格保证作品的艺术价值与品质,又努力让传统艺术更好地适应现代社会的审美需求与传播规律,真正实现了 “让传统书画活在当下” 的目标。

如今的崔栋,已过知天命之年,却依然保持着对艺术的赤诚热爱与执着追求。他依旧好动,闲暇时会约上三五好友驰骋球场,享受运动带来的活力与畅快;也能全然静下来,在画室里一画就是一整天,沉浸在笔墨丹青营造的宁静世界中,享受艺术带来的身心愉悦。这份 “动静相宜” 的性格,让他始终保持着对生活的热忱与对艺术的专注。他始终铭记外公 “画画如腌咸菜,时间越长越有味道” 的谆谆教诲,在艺术的道路上不急不躁、稳步前行,在岁月沉淀中不断打磨技艺、升华境界。对于未来,他没有设定宏大虚空的目标,只希望能继续深耕传统艺术领域,在传承唐门文脉的基础上,不断提升自己的艺术造诣,创作出更多 “耐看、有内涵” 的精品佳作;同时,继续用心做好传统书画的推广与教育工作,让更多人感受到传统艺术的魅力与价值,让唐门文脉在新时代焕发出更加璀璨的活力。

从少年成名到跨界转身,从笔墨启蒙到薪火相传,崔栋的人生轨迹始终围绕着 “传承” 与 “坚守” 两大主题展开。他以唐门文脉为坚实根基,以多元人生为丰富养分,以笔墨初心为永恒指引,更以自身通透率真、敢闯敢守、务实灵动的性格为纽带,在传统与现代、艺术与市场、个人与家族之间找到了属于自己的平衡之道。他的艺术风格,是传统底蕴与个性表达的完美交融;他的代表作品,是初心坚守与技艺精进的生动见证。他的故事,不仅是一段个人的艺术修行史,更是当代传统书画传承者在时代浪潮中坚守与创新的鲜活缩影,为后来者提供了宝贵的借鉴与深刻的启示。(阎洧涛)