很多人把“支气管出问题”简单等同于“抽烟抽多了”,或者以为只要不咳、不喘,就说明气道安然无恙。事实更接近这样,支气管像一条有“刷毛”的小管道,怕反复刺激也怕长期干扰,哪怕不抽烟,一些日常习惯也会默默把它推向发炎和高反应的方向。多数人的共性问题在于:只盯“有没有大症状”,忽略了触发因素与早期信号,等到夜里咳、运动后喘、晨起痰黏了,才意识到节奏乱了。

最常见的“伤气道”习惯,到底在伤哪儿

最常见的“伤气道”习惯,到底在伤哪儿其一,烟雾,包括卷烟与电子烟雾化气溶胶。它们带来的高温颗粒和刺激性成分,会让纤毛动作变慢、黏液变稠,咳嗽反射被迫“加班”。其二,厨房油烟与各类喷雾(强力清洁剂、空气清新剂、香薰喷雾)。高温油雾和气溶胶颗粒直冲黏膜,短期刺痒、长期易形成慢性刺激。其三,干冷与粉尘暴露:空调直吹、低湿环境、清晨冷空气猛吸一口,或者在装修、面粉、木工等粉尘环境里不做防护,小气道最先“吃苦头”。其四,错误的“控咳”方式:动辄含止咳糖浆、随意用抗生素,短时间压住了咳,却让痰排不出去,炎症停留更久;久而久之,咳嗽更缠人。这些习惯的共同点是:要么增加了进入气道的刺激物,要么让自净系统负担加重,久拖不改,就容易从“偶发不适”迈向“反复发作”。

小气道先抱怨:最细的管先“挨刀”

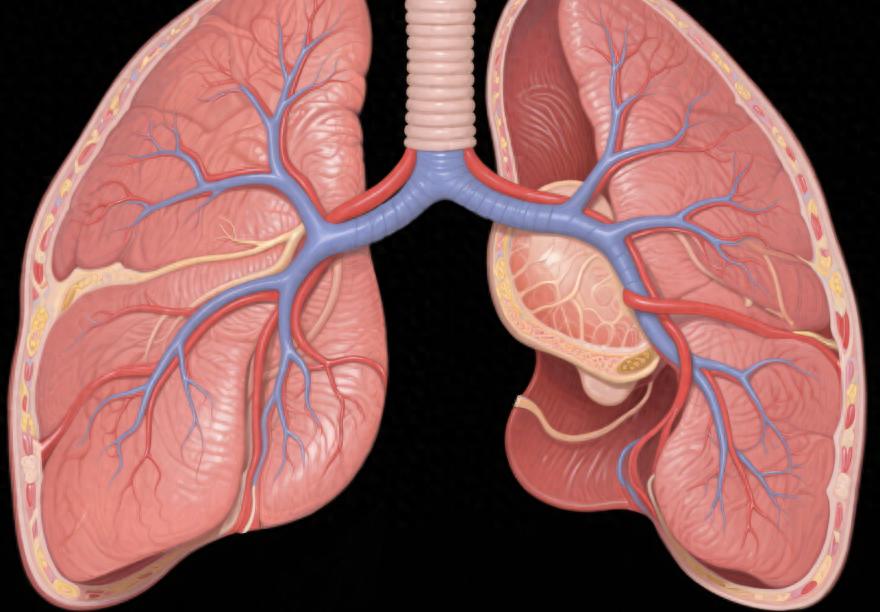

小气道先抱怨:最细的管先“挨刀”支气管的自净系统由“三件套”协同:黏液层负责黏住微粒,纤毛像传送带把它们往外送,咳嗽反射是“最后的清场”。当刺激来源频繁出现时,黏液更黏、纤毛更慢、咳嗽频率更高,但效率更低;气道神经也会被训练得“更敏感”,一冷就咳、一跑就喘,这就是气道高反应。小气道由于口径更细、壁更薄,往往最先受累,肺功能轻度下降时,人并不一定有强烈自觉,只是“走快两步就想停”。如果这条链条长期维持在“高敏—微炎症—排痰困难”的循环里,气道壁会渐渐增厚、通道变窄,所谓“重塑”出现,可逆空间随之变小。

别只盯当下不适:看“修复窗口”与长期节律

别只盯当下不适:看“修复窗口”与长期节律支气管并非一朝受损、终身难返。移开刺激源后,纤毛活动通常需要一段时间恢复,像一支被掐过电的流水线重新运转;黏液也需要更合适的水分与温湿度来“降粘”,通气与换气效率才会回到正轨。与其堆砌零散招数,不如关注三个“节律指针”:一是症状节律,夜间与清晨是否更明显;二是触发节律,冷空气、油烟、喷雾是否稳定触发;三是恢复节律,远离刺激后,是否在数周内有实质改善。如果这三支指针持续朝“更敏、更黏、更久”转动,就意味着自净系统还没真正回归节律,需要重估诱因与强度,而不是简单地“再忍忍”。

支气管不是“耐摔的铁管”,而是需要被温柔对待的“有刷毛的小管道”。把那些看似不起眼、却不断增加刺激负荷的习惯,识别并撤下舞台,给气道一个缓冲与修复的窗口,你会发现呼吸这件小事,能重新变得轻松、安静、而且稳定。把握节律,早些改掉,呼吸才有余地。