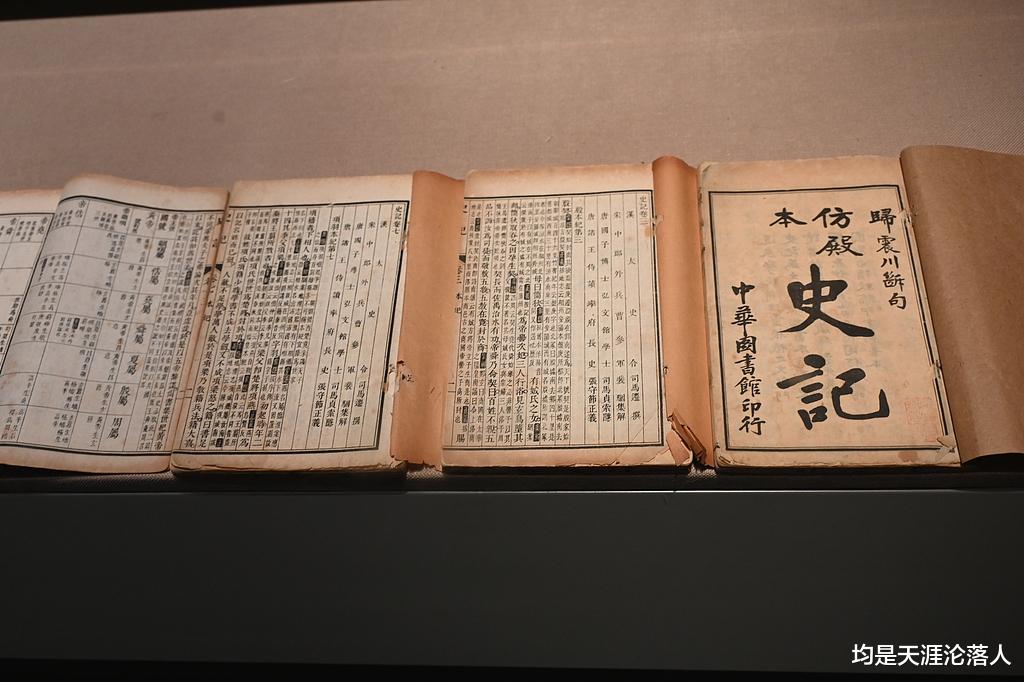

文侯曰:“敢问如何?”子夏答曰:“夫古者天地顺而四时当,民有德而五谷昌,疾痰不作而无祅祥,此之谓大当。然后圣人作为父子君臣以为纪纲,纪纲既正,天下大定,天下大定,然后正六律,和五声,弦歌《诗·颂》,此之谓德音,德音之谓乐。《诗》曰:‘莫其德音,其德克明,克明克类,克长克君。王此大邦,克顺克俾。俾于文王,其德靡悔。既受帝祉,施于孙子。’此之谓也。今君之所好者,其溺音与?”《史记注解》之乐书21

魏文侯说能给我详细说说其中的道理吗,子夏回答说古时候人们顺应天地运行的规律,按照四时的季节变化来做事情,因此人民的品德高尚,而且农作物可以得到丰收,生活中没有灾难发生到处都是祥和的气象,大家都过着安稳的生活。

接着有品德高尚才能出众的人便制定了相应的规则来规范人们的行为,规则制定之后,百姓的行为也就有了依据天下就得到了安定,天下安定音乐便得到了良好的发展,于是便有乐曲《诗·颂》出现,这个乐曲便很好地展现了良好的结果,这样的乐曲才能够被称为音乐。

《诗》中记载说默默修养自己的品德,用自己的品德来明辨是非,明辨是非便可以减少错误,这样就可以更好的去侍奉长辈和君王。

作为一个君王,便能够和臣民友好相处能够去虚心接受别人的建议,因此王位可以不断传承,传到文王的时候,他的德行更为深厚,传播的更为广远,他接受了帝王的尊位,并且将自己的王位传给了子孙后代,这就是音乐内在的核心,现在大王你喜欢的是声音吗。

文侯曰:“敢问溺音者何从出也?”子夏答曰:“郑音好滥淫志,宋音燕女溺志,卫音趣数烦志,齐音骜辟骄志,四者皆淫于色而害于德,是以祭祀不用也。《诗》曰:‘肃雍和鸣,先祖是听。’夫肃肃,敬也;雍雍,和也。夫敬以和,何事不行?为人君者,谨其所好恶而已矣。君好之则臣为之,上行之则民从之。《诗》曰‘诱民孔易’,此之谓也。然后圣人作为鼗鼓楬鞉埙篪,此六者,德音之音也。然后钟磬竽瑟以和之,干戚旄狄以舞之。

此所以祭先王之庙也,所以献酬酳酢也,所以官序贵贱各得其宜也,此所以示后世有尊卑长幼序也。钟声铿,铿以立号,号立以横,横以立武。君子听钟声则思武臣。石声硁,硁以立别,别以致死。君子听磬声则思死封疆之臣。丝声哀,哀以立廉,廉以立志。君子听琴瑟之声则思志义之臣。竹声滥,滥以立会,会以聚众。君子听竽笙箫管之声则思畜聚之臣。鼓鼙之声讙,讙以立动,动以进众。君子听鼓鼙之声则思将帅之臣。君子之听音,非听其铿镪而已也,彼亦有所合之也。”

魏文侯说请问溺音是从哪儿来的呢,子夏回答说郑地的音乐好听但是容易让人变得浅薄,宋地的音乐好看但是容易让人沉迷,卫地的音乐节奏快变化多容易让人的内心变得急躁,齐地的音乐孤傲容易让人变得骄傲,这四种声音都能够让人得到感官上的满足,但是会磨损个人内在的品德,因此祭祀的时候都不采用。

《诗》中说肃穆庄重然后举行祭祀礼仪,肃穆是为了表示敬爱,庄重是为了表现和谐,保持敬爱和谐之心,天下间有什么事情做不成呢,作为一个君王,必须要严格去审视自己的个人爱好。

君王喜欢的事情臣子便会去做,大臣们去做了百姓便会跟着去做,《诗》中说引导百姓只需要一点信息便足够了,说的大概就是这样的现状吧。

品德能力出众的人制定了鼗鼓楬鞉埙篪六种乐器,来作为能够发出德音的标准,然后用钟磬竽瑟来调和声音,用干戚旄狄来作为舞蹈德乐器进行表演。

用这样的礼仪来祭祀先祖庙,然后献上酬酳酢等贡品,通过不同的音乐来表示先祖地位高低的不同,这也是为了让百姓能够明白制定礼仪制度的用意所在。

钟声铿,铿声高昂能够被多数人听到,所以将铿声作为号令,号令可以规范行为,行为可以树立队伍,有品德的人听到钟声就会想到那些能够指挥作战的武将。

磬声硁,硁声是为了更好的分辨,容易分辨的声音能够更好的去分辨因立功勋而去世的人,有品德的人听到硁声就会想到那些建立功勋而战死边疆的臣子。

丝声哀,哀声是为了表达清廉,清廉可以更好的去养护自己的志向,有品德的人听到琴瑟之音便会想到志向高远的清廉之人,竹声滥,滥声是为了表达聚合,有品德的人听到竽笙箫管之音便会想到那些能够聚合大众的人。

鼓鼙之声欢快,欢快的声音便可以激发听众的快乐,快乐能够让人更容易去行动,有品德的人听到鼓鼙之音就会想到那些指挥千军万马的人,所以有品德的人听音乐不只是为了听表面传达的声音,更是为了听其中蕴含的内容。