建炎元年(1127年)的初夏,应天府(今河南商丘)的宫殿里,三十岁的赵构身着勉强凑齐的衮冕,在一片压抑的哭声中登基称帝。

此时的中原大地,刚刚经历“靖康之耻”。

父亲宋徽宗、兄长宋钦宗被金军掳走,宗室、妃嫔、大臣数千人沦为俘虏,百年基业的北宋王朝轰然倒塌。

站在废墟之上,这位曾被视为“懦弱皇子”的新君,接过的是一个破碎的江山、一群惶恐的百姓,以及一个几乎不可能完成的使命:在金军的铁蹄下,为大宋留存一丝血脉。

从质子到逃亡:乱世中的生存智慧元符三年(1100年),赵构生于东京汴梁的宫中,是宋徽宗的第九子。

在众多皇子中,他既没有嫡长子的尊贵,也没有长兄赵桓(后来的宋钦宗)的受宠,自幼便显得有些“不起眼”。

但他天资聪颖,不仅读书过目不忘,还练就了一身好武艺,尤其擅长骑射,曾在宫中的骑射比赛中拔得头筹。

或许正是这份“文武兼修”的特质,让他在后来的乱世中多了一份生存的底气。

宣和七年(1125年),金军第一次南侵,逼近汴梁。

面对强敌,宋徽宗仓皇禅位给宋钦宗,自己逃往南方。

此时,金军提出议和,要求宋朝派一位皇子前往金营作为人质。

满朝皇子皆畏惧金人的残暴,无人敢应,年仅二十五岁的赵构却主动站了出来,平静地说:“臣愿往。”

在金营的日子里,他没有像其他人那样终日惶恐,反而每日读书、练箭,神色从容。

金军主帅完颜宗望见他举止镇定,竟怀疑他并非真正的皇子,最终将他放回,换了其他宗室子弟作为人质。

这次“质子经历”,让赵构第一次近距离见识了金军的强悍,也让他深刻明白:在绝对的实力差距面前,“勇气”有时需要搭配“谋略”,才能换来生机。

靖康元年(1126年),金军第二次南侵,再次包围汴梁。

宋钦宗急召赵构前往河北招募兵马,驰援京城。

这一次,赵构没有贸然行动。

他深知,此时的宋军兵力涣散,仓促集结的“义军”根本无法与金军精锐抗衡,若强行驰援,不仅救不了京城,反而会白白牺牲。

于是,他带着少量随从,一路向南转移,避开金军的锋芒。

正是这份“隐忍的撤退”,让他在“靖康之耻”中幸免于难,成为宋徽宗诸子中唯一逃脱的皇子,也为大宋留下了最后的“火种”。

登基与流亡:在绝境中稳住江山靖康二年(1127年),金军掳走徽、钦二帝及宗室大臣,北宋灭亡。

消息传来,天下震动,河北、山东等地的义军纷纷揭竿而起,却群龙无首;

南方的官员百姓也陷入恐慌,不知未来何去何从。

此时,赵构在应天府即位,改元“建炎”,建立南宋政权。

这个政权的诞生,没有盛大的庆典,只有满朝文武的热泪与“复土迎銮”的誓言。

赵构站在朝堂上,对着百官说:“朕之即位,非为一己之尊荣,实为社稷存续、百姓安居。他日若能迎回二圣、收复中原,朕愿退居藩邸,毫无怨言。”

这番话,不仅稳定了人心,更将“复仇”与“保民”的责任扛在了自己肩上。

然而,南宋的开局,远比想象中艰难。

金军得知赵构登基,立刻派大军南下,誓要“斩草除根”。

面对金军的追击,赵构被迫开启了长达数年的“流亡之路”:从应天府到扬州,再到建康(今江苏南京)、杭州,甚至一度乘船逃往海上,在温州、台州一带的海面上漂泊了数月。

这段日子里,他既要躲避金军的追捕,又要安抚沿途的百姓,还要协调各地的军队与官员。

白天,他在颠簸的马车或船舱里处理政务,夜晚,常常被金军逼近的消息惊醒,连一顿安稳饭、一次踏实觉都成了奢望。

但即便在如此艰难的处境中,赵构始终没有放弃“稳住江山”的信念。

他一方面派人联络各地的抗金义军,承认他们的合法地位,给予粮草支持,让这些“民间力量”成为抗击金军的重要补充;

虽然李纲因与主和派意见不合,仅担任宰相七十余日便被罢免,但赵构对他的“抗金主张”始终保持尊重。

他知道,“主战”是民心所向,也是南宋政权的“精神支柱”,即便暂时无法与金军正面抗衡,也不能丢掉这份“斗志”。

在建炎四年(1130年),金军将领完颜宗弼(金兀术)率军南下,直逼杭州,赵构再次出逃。

但这一次,南宋军队已经逐渐形成战斗力:

韩世忠在黄天荡设伏,将完颜宗弼的大军围困四十余日;

岳飞率领“岳家军”在牛头山击败金军,收复建康。

这些胜利,虽然没有彻底扭转战局,却打破了“金军不可战胜”的神话,也让赵构看到了“保住江南”的希望。

从此,南宋政权逐渐在江南站稳脚跟,结束了颠沛流离的流亡生活。

绍兴年间(1131-1162年),南宋的局势逐渐稳定:

岳飞、韩世忠、张俊、刘光世等“中兴四将”率领军队,在前线与金军展开拉锯战,多次击败金军,收复了淮河以南的大片土地;

南方的经济也慢慢恢复,百姓逐渐过上了安稳的日子。

但此时的赵构,却面临着一个两难的抉择:是继续北上,与金军死战,试图收复中原、迎回二圣?

还是与金国议和,保住江南的半壁江山,让百姓免受战乱之苦?

这个抉择,远比“战”或“和”的字面意思更复杂。

从个人情感出发,赵构当然想迎回父亲与兄长,洗刷“靖康之耻”。

他曾多次在朝堂上表示,“复土迎銮”是自己的“毕生之志”。

但从现实出发,他深知南宋的国力有限:

经过多年战乱,军队虽然有所恢复,但与金军的精锐相比,仍有差距;

南方的财政已经不堪重负,若继续长期战争,百姓的赋税会越来越重,很可能引发民变;

更重要的是,一旦与金军彻底决裂,若战败,不仅江南不保,自己辛苦维系的南宋政权也会覆灭,大宋的血脉将彻底断绝。

在这样的背景下,赵构开始与金国进行议和谈判。

但他的“议和”,并非完全的“妥协”。

他始终坚持两个底线:一是南宋必须保持“独立政权”的地位,不能成为金国的“藩属”;

二是金国必须归还宋徽宗的灵柩(此时宋徽宗已在金国病逝)和自己的母亲韦贤妃。

为了实现这两个目标,他不得不与主和派大臣秦桧合作,甚至在朝堂上压制主战派的声音。

绍兴十一年(1141年),南宋与金国签订“绍兴和议”:

两国以淮河为界,南宋向金国称臣,每年缴纳“岁贡”银二十五万两、绢二十五万匹;金国归还宋徽宗的灵柩和韦贤妃。

这个和议,在历史上一直备受争议。

有人骂赵构“懦弱求和”,骂他冤杀岳飞(岳飞在和议前被以“莫须有”的罪名处死),是“昏君”。

但站在赵构的角度,这个和议虽然屈辱,却换来了江南地区二十年的和平:百姓不用再流离失所,经济得以快速发展,南宋的政权也更加稳固。

他曾对身边的大臣说:“朕知道这个和议会让朕背负骂名,但只要百姓能安居乐业,只要大宋的血脉能延续,朕不在乎后人怎么说。”

岳飞的死,无疑是赵构一生最大的争议点。

但事实上,岳飞的悲剧,不仅是“主战”与“主和”的矛盾,更是“军权”与“皇权”的冲突。

岳飞率领的“岳家军”战斗力极强,深受百姓爱戴,甚至出现了“天下只知岳家军,不知有朝廷”的说法。

对于赵构而言,“武将专权”是北宋以来的“大忌”(北宋开国皇帝赵匡胤就是通过“陈桥兵变”夺取政权的),若岳飞势力过大,即便他没有“反心”,也可能威胁到皇权的稳定。

在“保皇权”与“保岳飞”之间,赵构最终选择了前者。

这或许是帝王的“自私”,但也是他作为“江山掌舵者”的无奈:他必须优先保证政权的稳定,才能谈得上“抗金”与“保民”。

禅位与晚年:放下权柄后的清醒绍兴三十二年(1162年),五十六岁的赵构突然宣布禅位,将皇位传给养子赵昚(宋孝宗),自己则退居德寿宫,成为“太上皇帝”。

这个决定,让满朝文武都感到震惊,此时的赵构身体尚健,政权也稳固,为何要主动放弃皇权?

或许,只有赵构自己知道答案。多年的战乱与治国压力,早已让他身心俱疲;

而“绍兴和议”后的争议、岳飞之死的骂名,也让他对“皇位”多了一份厌倦。

更重要的是,他看到了赵昚的“锐意进取”。

赵昚是坚定的主战派,一直主张收复中原,而此时的金国因内部动荡,国力有所衰退,正是“北伐”的好时机。

赵构知道,自己年事已高,锐气不再,而赵昚年轻有为,更适合带领南宋走向新的阶段。

他在禅位诏书中写道:“朕在位三十五年,宵衣旰食,惟以复土迎銮、保民安业为念。今皇子昚仁孝聪敏,能承大统,朕愿退居休养,以遂初志。”

这番话,没有丝毫留恋,只有对江山社稷的“托付”。

禅位后的赵构,在德寿宫过着相对清闲的生活。

他不再过问朝政,却始终关注着前线的战事。

宋孝宗即位后,立刻启用主战派大臣张浚,发动“隆兴北伐”。

当北伐初期取得胜利时,他面露喜色,特意派人送去赏赐;

当北伐后期因宋军内部不和而失败时,他也没有指责宋孝宗,只是叹息着说:“朕早知道,北伐不易,需徐徐图之。”

这份“不干涉”与“理解”,展现了他作为“太上皇帝”的清醒与格局。

他的晚年,生活简朴,不尚奢华,常常与老臣们谈论往事,却很少提及自己的“功绩”或“过错”。

一次,有大臣提到“靖康之耻”,忍不住落泪,赵构却平静地说:“往事已矣,不必再提。如今百姓安乐,社稷稳固,便是最好的结果。”

或许在他心中,自己一生最大的“功绩”,不是收复了多少土地,也不是建立了多么辉煌的功业,而是在最艰难的时刻,守住了大宋的血脉,让百姓免受亡国之苦。

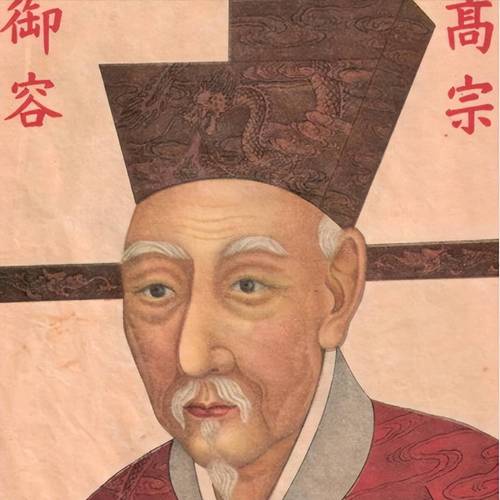

淳熙十四年(1187年),八十一岁的赵构在德寿宫病逝。

宋孝宗为他上谥号“圣神武文宪孝皇帝”,庙号“高宗”。

这个“高”字,或许正是对他一生最客观的评价。

他不是完美的君主,有过妥协,有过过错,甚至背负了千年的骂名;

但他在风雨飘摇的乱世中,以一己之力撑起了破碎的江山,为南宋延续了一百五十三年的国祚,这份“功绩”,足以配得上“高宗”的庙号。

结语:历史长河中的复杂身影回望赵构的一生,他始终是一个“复杂”的人物:

他有过“主动赴金营为质”的勇气,也有过“流亡海上”的狼狈;

他有过“保民安业”的初心,也有过“冤杀岳飞”的过错;

他是“南宋的建立者”,也是“绍兴和议”的推动者。

有人骂他“昏君”,有人赞他“中兴之主”但无论如何。

我们都不能用“非黑即白”的标准来评判他。

因为他所处的时代,是中国历史上最动荡的时代之一,他面临的抉择,是生存还是毁灭的抉择。

如果说,宋仁宗赵祯的“仁”是太平盛世里的温暖,那么赵构的“担当”就是乱世中的坚守。

他没有秦皇汉武的雄才大略,也没有唐宗宋祖的赫赫武功,但他用自己的方式,在历史的夹缝中为大宋留存了希望,为百姓守住了安宁。

正如德寿宫的那棵老槐树,历经风雨却始终不倒,最终枝繁叶茂。

赵构的一生,或许不完美,但足够“厚重”,足够让我们在千年之后,依然能感受到那个乱世中,一位帝王的无奈、勇气与担当。

评论列表