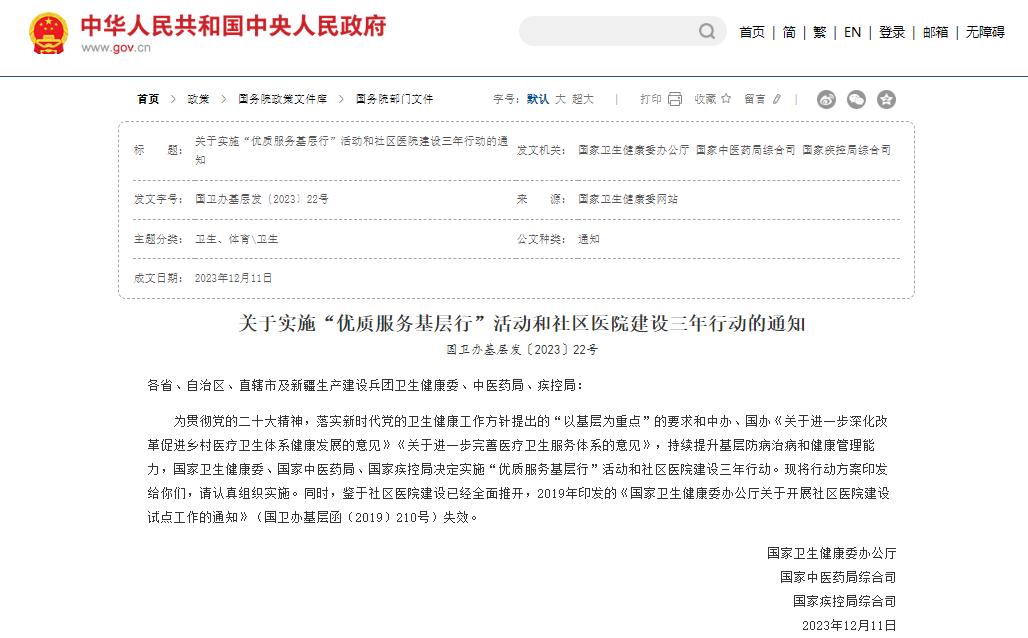

中医药是基层医疗的“民生刚需”,更是健康中国建设的重要支撑。近日,国家卫生健康委、国家中医药管理局密集出台政策:《关于实施“优质服务基层行”活动和社区医院建设三年行动的通知》明确,2025年社区卫生服务中心、乡镇卫生院须全设中医馆,100%社区卫生服务站、80%以上村卫生室要规范开展6项以上中医药适宜技术;《中医药振兴发展重大工程实施方案》进一步聚焦基层,提出重点支持中医药服务能力提升、特色专科建设与智慧中医发展。这标志着基层中医诊所“全面放开”进入实操阶段,更以清晰的补贴政策,为从业者铺好红利通道。

基层中医诊所的“放开”,是“降门槛”与“保质量”的双向兼顾。此前诊所备案制全国推广,已为基层中医松绑:取消“主治医师及以上职称”要求,执业满5年即可申请;备案材料简化至10项,齐全即当场发证,解决了过去“审批繁、门槛高”的痛点。更有财政托底——2020至2024年,中央财政累计下达中医药事业转移支付资金162.54亿元,年均增长21.5%,2022年、2024年分别补助35.63亿元、43.63亿元,精准用于中医馆建设、设备更新与科室配置,既让基层中医“开得了店”,更能“办得好店”。

2025年补贴政策精准锚定民生需求,三大领域为从业者指明方向。一是中医治未病与健康管理,国家将其纳入医保支付试点,符合条件的机构可申“中医预防保健服务能力建设项目”补贴,单个最高30万元。落地时可结合社区需求,设“中医体质调理中心”,推个性化健康方案,让“未病先防”落地日常。二是中医康复与老年照护,瞄准老龄化痛点,推动“中医药+养老”,设康复科、老年病调理中心的机构可获设备与运营补助,还能申“中医药健康养老服务试点单位”,可与养老院合作,聚焦中风康复、骨关节病调理,解决老人“康复难”。三是数字化中医馆升级,2025年前建1000家“智慧中医示范单位”,引入AI辅助诊断、智能舌诊脉诊设备的机构,最高补20万元,可开发线上预约、电子病历系统,让优质资源突破地域限制。

接住政策红利,基层中医需抓准三个关键。一要精准对接政策,盯紧地方卫健委申报指南,优先布局“治未病”“康复”“数字化”领域,提前备齐材料;二要做特色服务,结合本地需求推小儿推拿、慢性病调理等项目,用“中医+健康管理”套餐提客单价,贴紧百姓需求;三要守质量底线,无论技术升级还是服务拓展,都以提升诊疗效果为核心,让补贴真正转化为民生福祉。

基层中医药的发展,是健康中国在“最后一公里”的实践,也是中医药传承的载体。从“全面放开”破壁垒,到精准补贴促升级,政策始终围绕“中医药惠及民生”。当更多中医诊所扎根乡土,当“望闻问切”与数字化相融,基层中医药必将成为民生健康的“压舱石”,为乡村振兴与健康中国注入“中医力量”。

评论列表