当唐太宗李世民与魏征在朝堂上争论得面红耳赤时,房玄龄总会默默递上一卷竹简 —— 那是记录伊尹事迹的《商书》。这位贞观名相深知,历代君臣关系的理想范本,早在三千多年前就被一个奴隶出身的宰相定义好了。

从孔子高呼 “大贤唯有伊尹”,到孟子推崇其为“圣之任者”。伊尹,这个从厨房里走出的政治家,为何能成为中国历史上跨越千年的 “官场标杆”?

一、从庖厨奴隶到帝王之师:一个逆袭者的硬核简历伊尹的出身,是中国历史上最震撼的逆袭剧本。《史记》记载他 “负鼎俎,以滋味说汤”,这个在有莘国当奴隶的厨师,凭借一套 “烹饪哲学” 敲开了权力的大门。

他的人生转折藏在一口鼎里。当商汤派人求贤时,伊尹没有空谈治国道理,而是在鼎前演示烹饪:“调和之事,必以甘酸苦辛咸,先后多少,其齐甚微,皆有自起。” 他把治国比作做菜,火候不到则生,过则焦,唯有恰到好处才能成就美味。这番话让商汤茅塞顿开 —— 治理国家不正是如此吗?既不能急于求成,也不能放任自流。

这个细节揭示了伊尹最珍贵的品质:从底层实践中提炼真理。作为奴隶,他见过田间疾苦;作为厨师,他懂得调和之道;作为陪嫁品来到商地后,他又走遍部落考察民情。这种扎根现实的认知方式,让他远超同时代的政客。

很多人记住了商汤在鸣条之战的英姿,却忽略了伊尹才是这场改朝换代的真正导演。从战略规划到具体执行,他用三步棋瓦解了强大的夏朝:

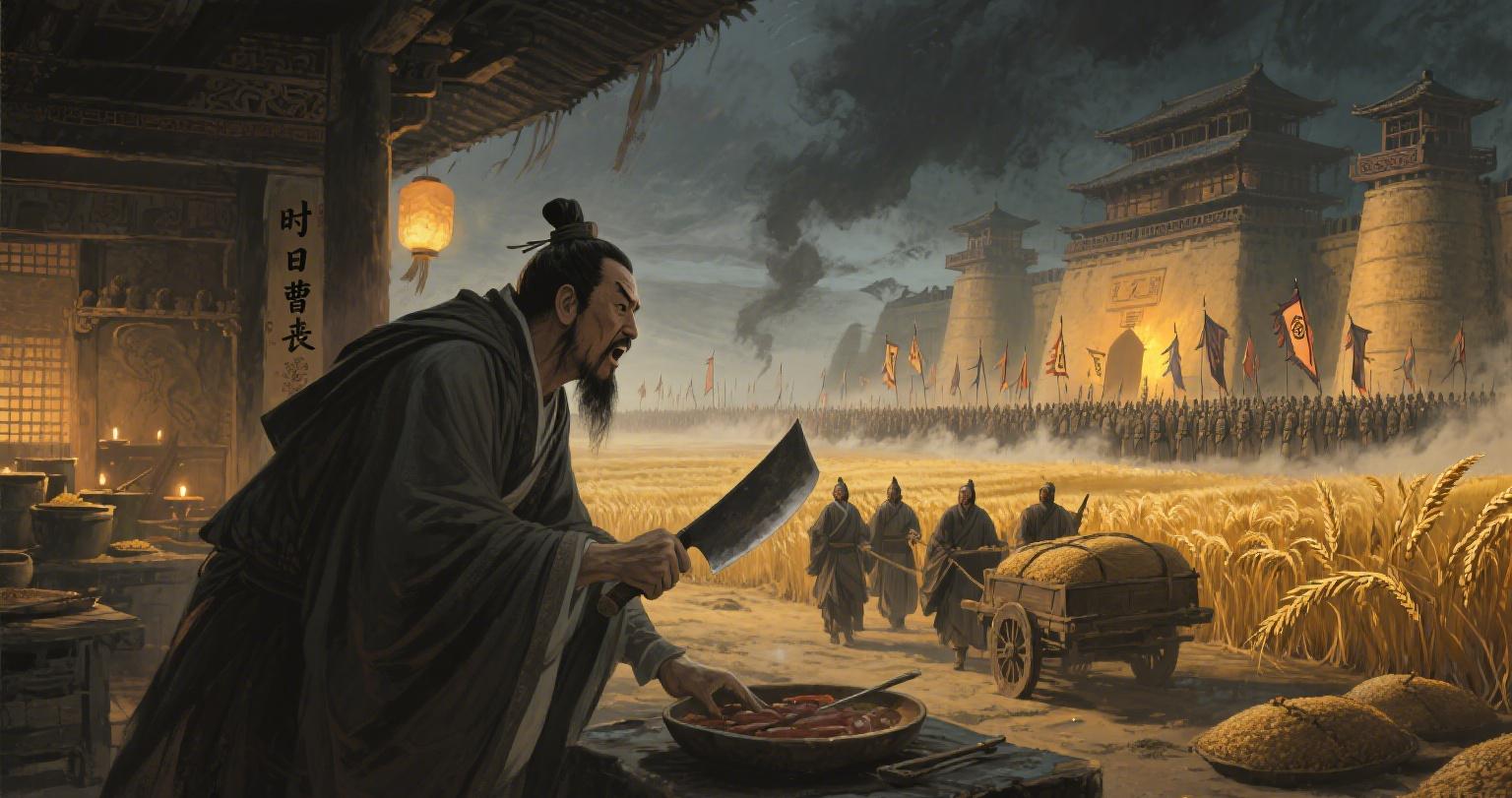

第一步:情报战渗透。伊尹亲自潜入夏朝都城,以厨师身份接近夏桀,不仅摸清了宫廷虚实,更掌握了 “桀不务德而武伤百姓” 的关键证据。他带回的情报显示,夏朝百姓已发出 “时日曷丧,予及汝皆亡” 的呐喊 —— 这成为商汤伐夏的最佳舆论武器。

第二步:经济战削弱。针对夏朝农业薄弱的问题,伊尹建议商汤 “劝课农桑,囤积粮草”,同时用商朝盛产的丝织品换取夏地粮食,既充实了军备,又掏空了夏朝的储备。当夏桀意识到问题时,商部落的粮仓已堆到屋顶。

第三步:心理战瓦解。伊尹设计了一场精妙的试探:让商汤停止向夏朝纳贡。夏桀果然震怒,调集九夷之师讨伐。伊尹见状立刻建议恢复纳贡,麻痹夏桀;次年再次停贡时,夏朝再调九夷之师,响应者却寥寥无几。“彼竭我盈” 之际,伊尹才力主出兵,最终在鸣条之战中一战定乾坤。

正如《孙子兵法》所言 “上兵伐谋”,伊尹用非军事手段削弱敌人的智慧,比战场上的刀光剑影更值得玩味。

商朝建立后,伊尹的角色从军事智囊转变为制度设计师。他把厨房哲学搬进朝堂,创造了一套影响中国三千年的治理体系:

1. 首创 “三公九卿” 雏形。伊尹将国家事务分为 “治粟”“司马”“司寇” 等官职,就像烹饪时的调味、火候、食材分工,各部门既独立运作又相互配合。这种分工明确的官僚体系,比西周的分封制更具效率。

2. 制定《伊训》确立治国纲领。这部商朝法典强调 “德惟治,否德乱”,把道德教化与法律约束结合起来。其中 “三风十愆” 的规定(三种恶劣风气衍生出十种罪过),堪称中国最早的官员行为规范。

3. 发明 “以鼎明尊卑” 的礼制。伊尹将不同规格的鼎分配给各级贵族,“天子九鼎,诸侯七鼎” 的制度由此发端。这种用器物划分等级的智慧,既避免了暴力冲突,又维护了社会秩序,成为后世礼乐制度的源头。

最能体现其治理智慧的,是他对农业的重视。伊尹根据黄河流域的气候特点,制定了 “年有四季,岁分十二月” 的历法,指导百姓按节气耕作。商朝农业产量因此大幅提升,为这个王朝五百年的统治奠定了物质基础。

伊尹人生中最具争议的一笔,是他流放商汤之孙太甲的举动。当这位继位者 “颠覆汤之典刑”,沉溺酒色时,身为辅政大臣的伊尹没有选择沉默。

他写下《伊训》《肆命》等训词劝谏无效后,做出了一个惊世骇俗的决定:将太甲安置在商汤陵墓所在的桐宫,让他闭门思过。在摄政三年期间,伊尹代行王权却毫无僭越之举,直到太甲 “悔悟反善”,才将权力交还。

这个事件的伟大之处在于定义了君臣关系的理想模式:臣对君不是盲目服从,而是要 “导君于正”;君若失德,臣有责任匡扶社稷。后来孟子评价此举 “有伊尹之志则可,无伊尹之志则篡也”,点出了其中的关键 —— 权力背后是责任,而非私欲。