用“本源字义”还原《道德经》“无名万物之始也”本义。

经过前几篇文章对“无”“无名”“万物之”的“本源字义”解读,《道德经》中“无名万物之始也”这一句的老子本义,已经基本上被还原了出来。

在这篇中,将继续解读“始”字的“本源字义”,这样就可以把困扰了后人两千多年的“无名万物之始也”的老子本义彻底呈现出来。

一、“始”字的“本源字义”解读

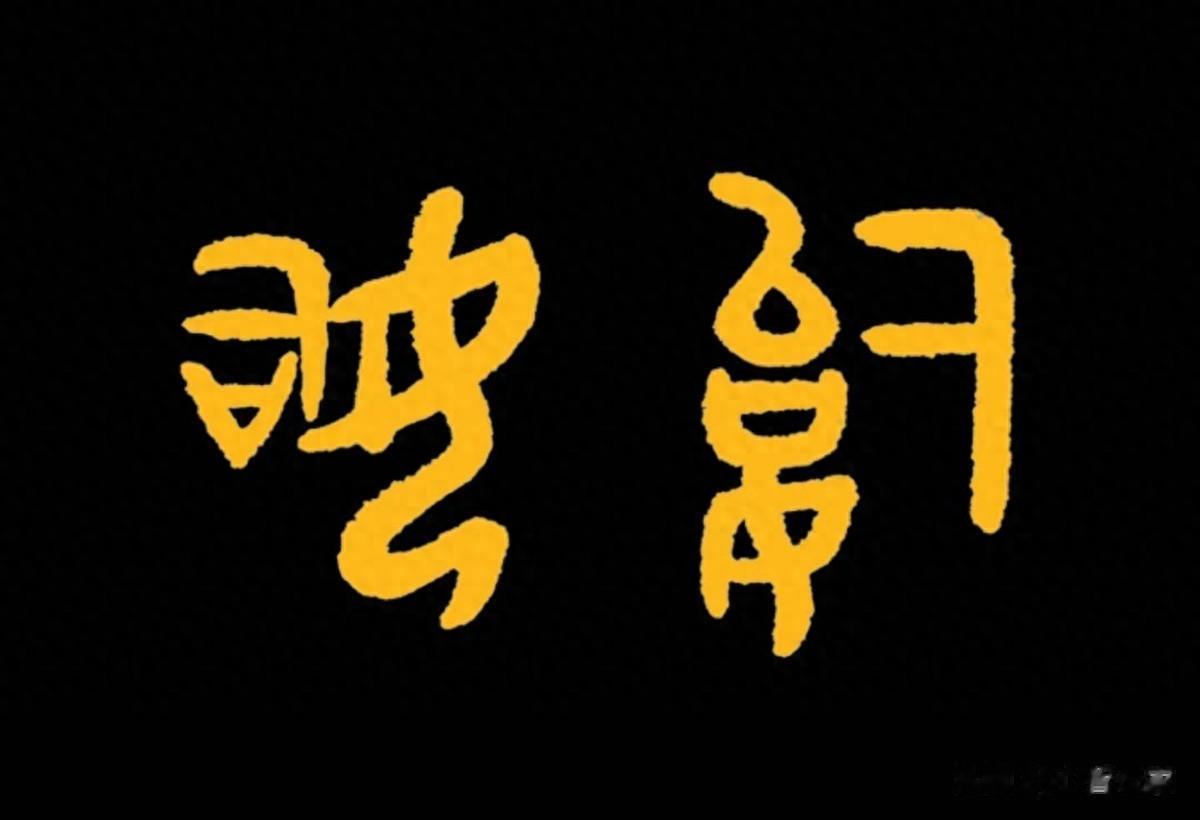

上图,这两个金文都是“始”字,但是,只有右边这个“始”字流传了下来,并在常规字义中被当作了“开始”的“始”字。

左边金文“始”字的“本源字义”解读:

上图左边金文“始”字的造字,采用的是左右结构。

其右半部分,是个甲骨文“女”字,“女”字在“本源字义”中,用来特指“心智系统转换”练习者。

其左半部分,是半包结构。

半包的“外”结构,是一个开口朝左的“F”字形,这个字形其实是甲骨文“人”字的变形,用来表示“显性人体”。

半包的“内”结构,是一个“口”字,用来表示“感知的主体”。

这里的“口”字是上下颠倒的“A”形,这种形状的“口”字,在“本源字义”中是有特定涵义的,常规的用法是“A”的开口要么朝下,要么朝左,用来表示“感知的主体”对“显性世界”沉迷式的认知。

而这里的“A”形开口居然出现了朝上的用法,是用来表示“感知的主体”刚刚开始转换感知的方向,从对“显性世界”的感知,转向了人体之内。

这是“心智系统转换”练习刚刚开始的最初状态。

严格意义上来说,这个状态还不是“心智系统转换”练习的开始,只是对“心智系统转换”练习有了初步的认知与尝试。

因此,这个金文“始”字的左半部分表示的意思是:“感知的主体”依旧陷入在“显性人体”中,但对“心智系统转换”练习有了初步的认知与尝试。

综上分析,上图左边金文“始”字的“本源字义”是:

一位“心智系统转换”练习的初学者,“感知的主体”依然陷入在“显性人体”中,但是,他的“感知的主体”的感知方向,开始转向人体之内。

右边金文“始”字的“本源字义”解读:

上图右边金文“始”字的造字,采用的是左右结构。

其右半部分这个朝左的“F”字形,也是甲骨文“人”字的变形,表示的意思是:这个金文“始”字左半部分的字义所发生的事情,都在右半部分的这个“显性人体”内。

其左半部分,是上中下结构。

最下面,是一个“女”字的简化,依然表示“心智系统转换”练习者。

中间,是一个开口朝上的“口”字,但是这个“口”的字形,与左边金文“始”字中的“口”字形相比,发生了本质性的变化,这个“口”字的两边不再是张开的,而是互相平行的,表示的是一种“聚焦”的涵义,这种字形的“口”字表示的意思是:“感知的主体”真正开始了“心智系统转换”的状态。

最上面,是一个“厶”字,“厶”字在“本源字义”中用来表示:隐含在“隐性人体”深处的“真正的我”。

所以,这个金文“始”字的左半部分表示的意思是:“感知的主体”通过“心智系统转换”练习,与隐含在“隐性人体”深处的“真正的我”会合。

综上分析,上图右边金文“始”字的“本源字义”是:

“感知的主体”与“真正的我”重新会合。

“感知的主体”与“真正的我”重新会合,属于“心智系统转换”练习的终点,却是“重叠结构人体”形成新生命的开始。

“无名万物之始也”这一句中的“始”字,使用的是上图右边这个金文“始”字的“本源字义”。

二、“始也”的涵义分析

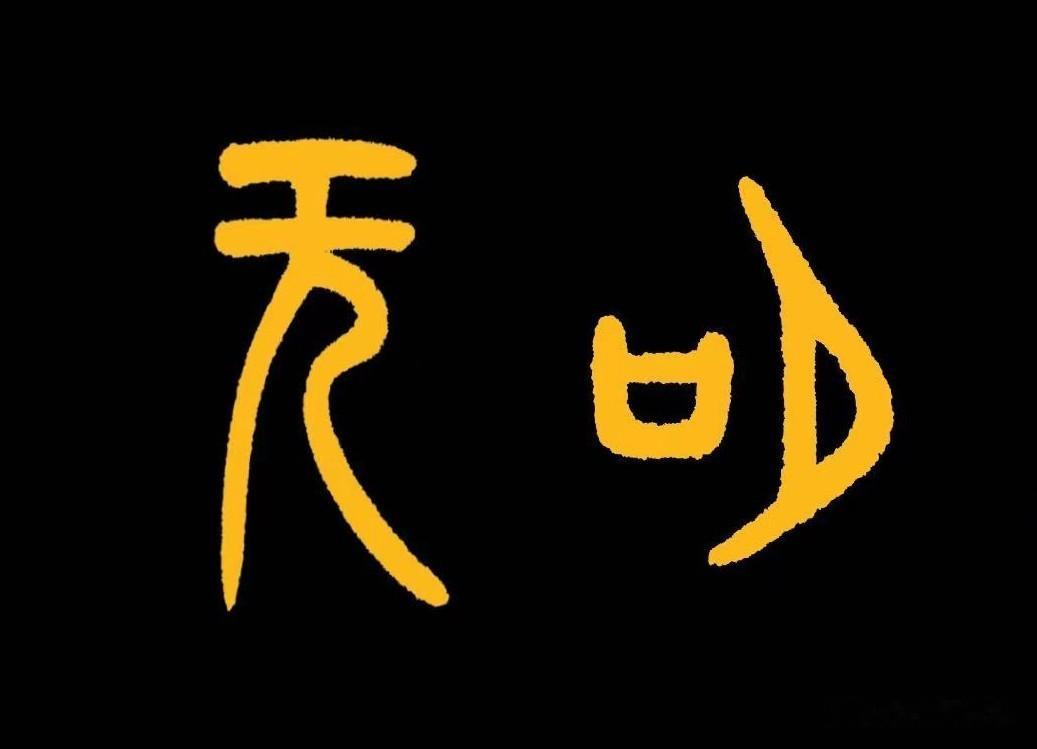

“也”字我们在前面的文章中有过详细分析,如上图,左边是甲骨文“也”字,右边是《郭店楚简·老子(甲本)》中的“也”字,详细分析过程请看文末“相关文章”。

这个“也”字在老子那个时代是有具体涵义的,概括的说,是用来表示“也”字前面那个字的动态。

所以,“始也”表示的意思是:

“感知的主体”从“显性人体”一端开始,向“隐性人体”深处“真正的我”那一端回归,最终与“真正的我”汇聚在一起的那种动态。

因此,这个“也”字是不能去掉的,去掉后字义就不完整了。

三、“无名万物之始也”的内涵分析

“无”不是“無”,其“本源字义”是:

从“显性世界”进入到“隐性世界”的方向。

“名”的“本源字义”,简单地说,就是“心智系统转换”。

“无名”的涵义是:

“感知的主体”在“心智系统转换”的过程中,向“隐性人体”深处回归。

所以,根据上文“始也”的解读,“无名”对应的就是“始也”,“始也”是“无名”经过“万物之”以后的结果。

而“万物”并不是物的集合,而是指具有“重叠结构身体”的生物。

“万物”后面加个“之”,“之”是对“万物”的动词化,因此,“万物之”是指“重叠结构身体”生物的一种内在的变化。

基于以上分析可知,老子写“无名万物之始也”的本义是:

在“显性人体”一端的“感知的主体”,进入连接“显性人体”与“隐性人体”的那条“通道”,向“隐性人体”方向回归,如果完成了整个回归的过程,“感知的主体”最终会与隐含在“隐性人体”深处的“真正的我”会合,就好像当初“感知的主体”与“真正的我”一同进入“重叠结构人体”内的“隐性人体”深处时的那种状态。

相关文章

认识中国传统文化的三个基础概念

马王堆《帛书·老子》中用“本源字义”记载的“心智系统转换”方法详情,发布在心智玩家的专栏《解放“道德真经”》。

评论列表