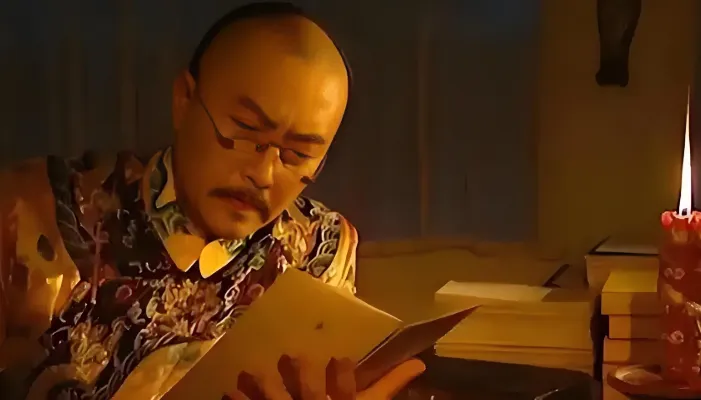

古装剧里有个经典的桥段:

皇帝开朝会,身旁太监总会高喊一句:“有事起奏,无事退朝”。

这个时候就有大臣闪身而出,高呼:“臣,有本奏。”

大臣用奏章向皇帝汇报工作,提出工作建议,协助皇帝治理天下。

但这官场里的文书,绝大多数都是经过“美颜滤镜”优化过的,玩的就是文字语言艺术。

上级领导看着官样文章,就像做阅读理解题,还得自己提炼中心思想,属实也是“累”。

这官样文书涉及到王朝的天下大事,即便是这样,千百年下来,这官家文书仍然存在诸多的毛病,堪称帝国王朝的“老病灶”了。

猫腻1:一大团华丽的辞藻,一丁点干货都得自己“抠”

官员的奏章,那写得叫一个花团锦簇,四六骈文对仗工整,典故堆砌得能压死人,写上这些,才能让皇帝,让上级领导看到自身的文采。

但拨开这层“糖衣”,里面常常是空空如也。要找点干货,得拿放大镜去辞藻堆积的“花园里面”挖呀挖。

唐朝的明白人陆贽说:“竞为浮华,罕存良实……虽万言而无一用。”(《陆宣公奏议·卷三》)

翻译过来就是:都争着玩虚的,没几句实在话!写一万字也是白瞎。

到了明朝朱元璋,这位草根皇帝,最烦这套虚头巴脑的调调,洪武六年就拍桌子骂娘:现在这些奏章,全TM是花架子,把正经事都遮没了(近代制诰章表……事实为浮文所蔽!)

文字玩出花了,也就变成了障眼法,但王朝的行政效率,就被这华丽的“裹脚布”缠得死死的。

猫腻2:欺上瞒下的“化妆术”——能捂就捂,要么大化小

报喜不报忧,这是官员的基本功。报忧,就“证明”自己的当官办事能力不行,头顶的乌纱帽就有被“吹走”的风险。

因此古代官员有功劳,就往大了吹;有灾情、民变,先捂着。实在捂不住了,就用什么“盗贼渐息”、“偶有小恙”等之类的模糊词糊弄一下。至于涉及到的数据,可以根据需要“灵活调整”。

司马光在《资治通鉴》里一针见血指出:“上以文藻饰治,下以虚文应之……灾害不闻,寇乱不告。”也就是说,上头喜欢用漂亮文章装点太平,下头就拿空话去应对。地方上的灾害,不知道;有人造反,没听说。

信息渠道被“美颜滤镜”层层优化,给上头编织出一套“皇帝的新装”。

坐在深宫里的皇帝,被困在各种不真实的信息茧房里,安享着“太平盛世”。

猫腻3:文书冗长,车轱辘话来回说

很多芝麻绿豆的小事,如果简明扼要地汇报,很快就能讲清楚。但如果这样,如何表明官员在工作上付出的努力。所以古代不少官员可以把一点小事,也能洋洋洒洒地写上千把字。

关键的信息,就掩藏在一堆车轱辘话里面。

这样的事,逼得唐代朝廷制定政策,《唐会要·卷五十五》直接规定:奏章超过三张纸?贴黄(摘要)不许超过一百字!

到了清代雍正皇帝时,更是在《朱批谕旨》里没少咆哮:“汝奏折每每千言,语多重复……以后当简明陈事!”你写的折子又臭又长,车轱辘话来回说!下次给我捡要紧的说!

废话连篇的公文奏章,像毛主席说的:“懒婆娘的裹脚,又长又臭”。

猫腻4:套话连篇的“官场安全话”

官场上最流行标准化的套路,奏折上满篇“圣明洞鉴”、“惶悚待罪”、“似有不妥”、“容臣查核”等字样,这些套话既冲淡了问题的严重性,又巧妙地把责任推得干干净净。实质性的建议是啥?更多的是“等上级领导指示”。

《万历邸钞》里的奏折,经常会出现这样的话:伏乞圣明敕下该部,再加详议……臣无任悚息待命之至。”翻译过来就是说:求皇上让有关部门再研究研究……臣诚惶诚恐,恭候您的命令。

这种“潜规则”是根深蒂固的,难以铲除。清朝的乾隆皇帝看不下去,下令:奏章开门见山说事!禁止用“浮词”!先讲什么事,再说案情!

形式主义的官样文章,是古代的官僚们给自己定制的“安全气囊”,即便没有功劳,也不能撞上“问责”这堵墙。

猫腻5:投皇帝所好的马屁文章

明朝嘉靖时期,谁能把给玉皇大帝拍马屁的青词写好,谁就能火箭提拔,直入内阁!人称“青词宰相”。

这样的事不仅在嘉靖朝,宋代也是普遍现象。苏轼轼在《东坡奏议》里痛斥:地方官为了献个假祥瑞,劳民伤财,驿站跑死马,国库掏银子,就图皇帝一乐!

但是皇帝开心了,说明马屁文章写得好,就有升官发财的可能。

一般遇到这样的上级领导,什么正经事,先放一边,抓紧找祥瑞、写贺表、献青词才是“正经事”,才是升官的“硬通货”。至于王朝治理,哪有哄大领导开心重要。

本来是用来奏报国家大事的奏章,平添增加了一项功能:成为谄媚者的“投名状”和找帝国要钱的“新漏洞”。

猫腻6:能力不行,专业掉线——说不清楚的“糊涂账”

这一类的奏章,主要是官员的专业能力实在是“不行”。不少科举出身的官员,学的都是圣人经典,但处理专业的事,就是一菜鸟。

这也就是为什么地方胥吏能够“把控”地方事务的重要原因之一。

谈钱粮赋税,术语错误百出;讲河道工程,描述不清不楚;报军情战况,听得云里雾里。

不用说什么外行指导内行了,这外行人士连基本情况都搞不清楚,更不用说汇报清楚了。

宋朝司法专家郑克在《折狱龟鉴·卷八》里吐槽:地方报上来的案子文书,常常歪曲事实,乱改情节,颠倒主从!这专业素养,判案能不乱套?

你说朝廷拿着这笔“糊涂账”做决策,不得把国家也弄乱套?

这是官员们喜欢搞这么多花样百出的“奏章”吗?

这更帝国王朝的大“土壤”密不可分。

如果科举考试注重诗词歌赋,那华丽浮华的文风,可能就是进入官场的敲门砖。

如果官场问责制度严苛,那官员们就只好能瞒就瞒,毕竟保命要紧。

即便没有发生什么重大事故,平时也得坚持“安全第一,内容次之”的路子,形式主义的套话就是一大“法宝”。

即便朱元璋、雍正也曾禁止使用骈文、推行密折制度,让官员们简明扼要地议事。但这一份小小的奏章,只是古代官僚体系的痼疾沉疴的表现之一。

但也就是这小小的奏章,却把帝国包裹进“文字游戏”所编制的“信息壁垒”中,使得帝国在低效、失真中,消耗帝国的生命力……

注:部分图片来源于网络,部分来源AI生成。