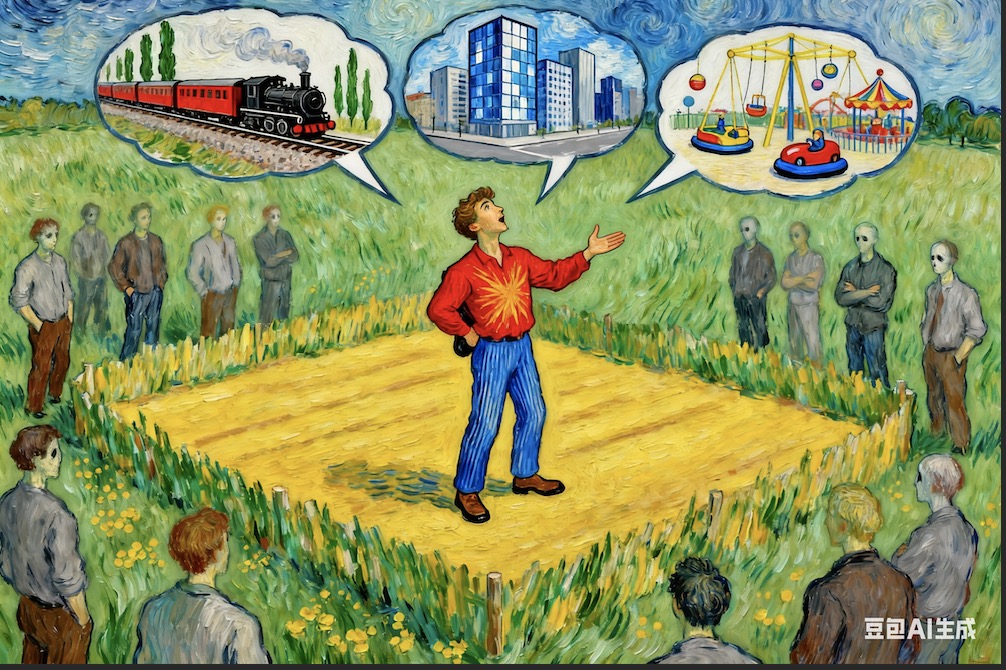

给街边包子铺装上AI中台、给烧烤摊启动A轮融资、给理发店开发连锁加盟系统——当代创业者最魔幻的行为艺术,就是强行给蚊子戴呼吸机。

大多数人根本分不清“稳定生意”和“可规模化生意”的区别。

前者是挖井(水量固定),后者是修管道(指数增长)。前者干到死也就是个包工头,后者却能撬动整个城市的供水系统。

问题在于,很多人在本该挖井的行业里,用修管道的资源拼命砸。

生意的基因里写着天花板

兰州牛肉面每年卖出6亿碗,但西北某拉面开到2000家店时就被迫卖身;沙县小吃门店数量是星巴克的10倍,利润率却不到后者的十分之一。不是老板不够努力,而是赛道本质决定了效率上限。

那些注定无法突破边界的生意,长着三副相同的獠牙:

①重人工的现场交付(理发师剪得再快也不能突破每天24小时)

②离散的供给网络(每多开一家火锅店,就要多招50个服务员、新租500㎡场地)

③区域需求饱和度(北京三环的奶茶店不可能给五环外客户送货)

这类模式下,新增产能的边际成本几乎不降反增。每扩张10%,管理复杂度可能上升30%,最后卡死在200家店的魔咒里——这已经是人类组织能力的极限阈值。

资本最残忍的真相:有些模式只配赚钱,不配值钱

巷子口的张姐炒饭摊,月利润吊打80%互联网公司,但永远拿不到融资。

资本愿意为煎饼果子开百万年薪招CTO,却不会多看街边摊一眼——前者在押注可复制的系统,后者在赌个体户的手艺。

二者的根本分野,在于是否拥有可沉淀的数字化资产。

瑞幸咖啡真正的壁垒不是门店数量,而是4700万私域用户的消费轨迹;海伦司小酒馆的核心资产不是啤酒差价,而是每晚收集的18-25岁用户情绪数据。

当生意变成可以持续喂养算法的数据池,才能跳出物理空间限制。

突破边界的三个死亡陷阱

判断错了赛道基因还非要硬闯的,往往掉进三重地狱:

第一:误把区域需求当全国市场(在四川卖担担面火遍三条街,就敢往江浙沪砸加盟费)

第二:试图标准化不可标准化的要素(给老师傅的独门卤汁定SOP,结果被老员工集体出走反杀)

第三:用高杠杆搏低毛利规模效应(明明单店净利率5%,偏要贷款开100家店算总账)

最惨烈的不是失败,而是阶段性的成功。

某地级市火锅品牌巅峰期月入千万,创始人误判规模效应存在,两年烧光6亿投资把店开到全国,最终因冷链管理失控导致食材腐坏率超过25%——这类故事本质是用战术勤奋掩盖战略懒惰。

聪明创业者的三道算术题

真正清醒的人,入局前先算三组数:

1. 生产要素复制成本(开第100家店的人工/租金/管理成本是第1家的多少倍?)

2. 用户价值边际效应(第10000个客户获得的体验,是否会因为规模扩大而衰减?)

3. 时间衰减系数(竞争对手三个月就能复制的模式,值不值得All in?)

如果三组数据都在劝你收手,就趁早转换战场。

福建某茶叶品牌早期做高端会所连亏三年,发现模式不可复制后果断转型做袋泡茶,反而靠供应链整合成为酒店渠道隐形冠军。

真正的智者既要有突围的勇气,更要有止损的清醒。

商业世界最公平的地方,在于它会给每个模式分配合理的估值上限。

与其在注定长不大的赛道当困兽,不如花三个月想透行业本质:你要搏的是每年稳定赚500万的现金流生意,还是暂时亏损但具备100倍想象空间的未来期权?

没有对错,只有选择。但千万别把井口的尺寸,错当成整个天空的边界。

敲重点:

星球号「硬核创业者」,地球号( LinyuVIP3),或关注公某号「硬核创业者」,都能获取更多创业干货,和同频创业者一起用专业认知落地理想,不做迷茫试错的 “业余玩家”!