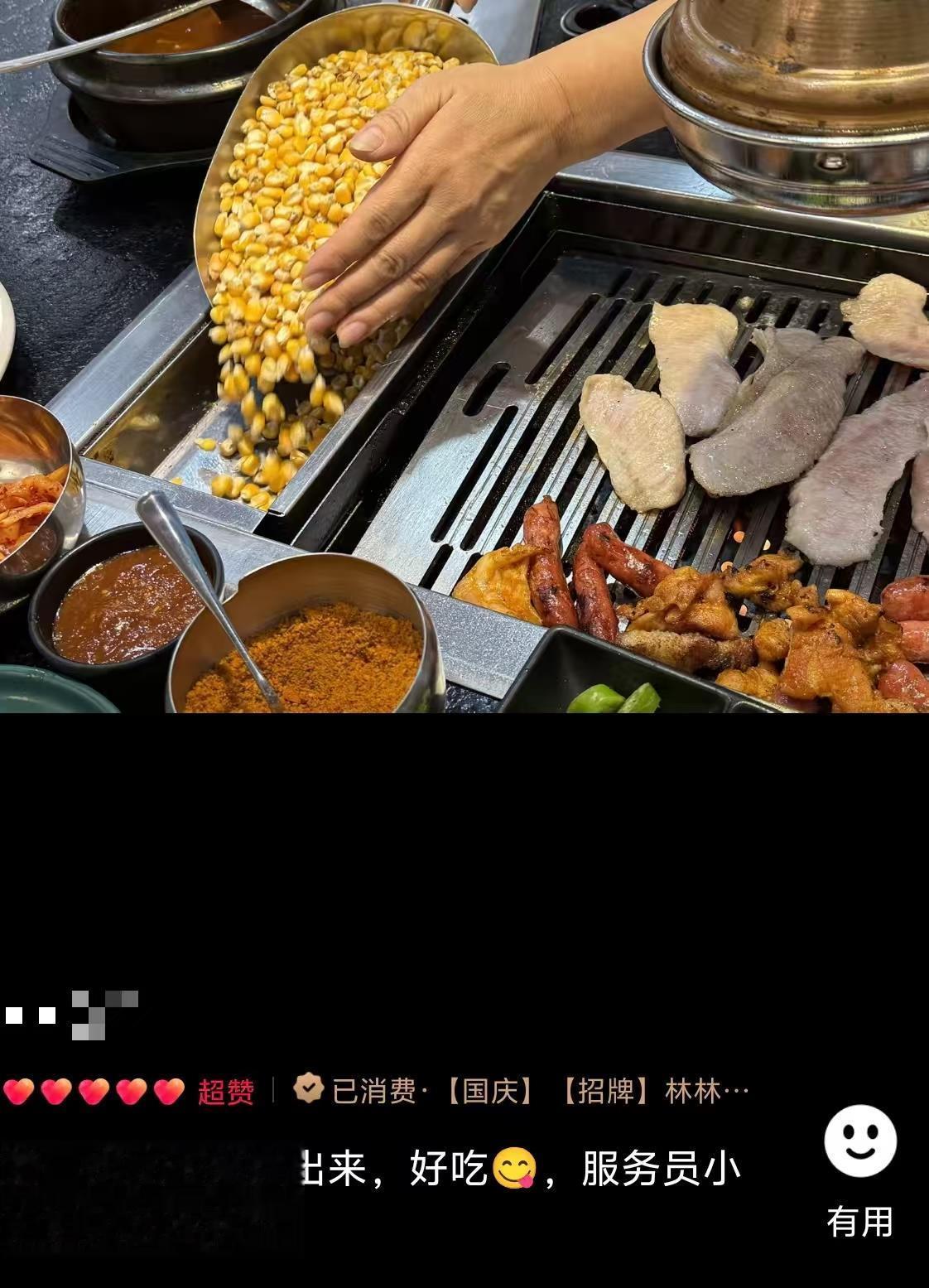

山东烟台一家烤肉店,用玉米当燃料,自称环保又助农。

然而,一位种了半辈子玉米的老农看到后却说:“看着心疼,生气。”

一边是商家的创新营销,一边是农民的真情流露,为何两者反差如此巨大?这件事触动了我们哪根神经?

编辑:倏禹

院士一声叹息,老农两行热泪:谁在烧掉我们的根?10月21日,中国顶尖玉米专家李少昆院士就“烤肉店用玉米做燃料”发声,用了三个字:很惋惜。这声叹息,很轻,却像一块巨石投进湖心,激起层层涟漪。

它来自一位耕耘农业科研数十年的长者,来自一位对土地爱得深沉的学者。这声叹息的背后,是我国玉米虽连年丰收,但每年仍需进口约2000万吨的紧平衡现实。

院士为何如此痛心?这份痛心,在内蒙古通辽的秋风里,找到了最深沉的回响。种粮大户马忠臣,管理着一万亩耕地,当他看到网上那些燃烧的玉米粒时,这位硬汉眼圈红了。

“种了半辈子玉米,看着心疼,生气。”他的声音有些颤抖,粗糙的大手紧握着,仿佛攥住的是那些正在被烧掉的粮食。“地上掉个粒儿都得捡起来,不敢想象有人会放到炉子里当柴烧,太心疼了!”

马忠臣的话,朴实得掉渣,却重如千钧。它道出了一个农民最本真的情感,一种刻在骨子里的印记。这种印记,无关经济账,只关乎对土地、对劳动、对生命最原始的敬畏。

院士的惋惜,是从国家战略高度发出的警示;农民的心疼,是从泥土深处生长出的情感。一个在天,一个在地,却指向了同一个问题:我们,是不是正在忘记一些最根本的东西?

商家声称收购的是“没人要的陈化粮,帮助农民增收”。但事实真的如此吗?

一粒玉米的“天价成本”账,算清了吗?让我们先算一笔经济账,一笔关于一粒玉米的“社会成本”账。商家说,他们收的是市场价一块三一斤的陈苞米,比炭火成本高,但胜在环保健康。

听起来,这似乎是一笔公平的买卖,一个多赢的局面。但是,我们算错账了!我们算的,只是市场价,只是看得见的货币成本。我们没算的,是那一粒玉米背后,看不见的、无法用金钱量化的“社会资源成本”。

李少昆院士一针见血地指出,无论是功能还是成本,玉米粒都不适合做燃料。为什么?因为每一粒玉米,都凝结着巨大的社会投入!想象一下,一粒玉米的旅程。

从春寒料峭中被播种,到盛夏骄阳下抽穗,再到秋风中金黄饱满。它的身上,凝结着阳光雨露,更凝结着农民的汗水、国家的投入、科研人员的心血。

国家为了保障粮食安全,投入了巨大的水利、电力、农机补贴;科研人员为了培育高产品种,在实验室里熬过了无数个日夜;农民为了这片收成,面朝黄土背朝天,付出了全年的辛劳。

这所有的成本,最终都凝结在了那一小粒金黄里。把它简单地当成燃料烧掉,是对所有这些投入的极度低效消耗!这已经不是“物尽其用”,而是“暴殄天物”。

再来看科学账。玉米主要成分是淀粉,含水量高,燃烧时热值远低于木炭,还容易产生黑烟和有害物质。商家宣称的“更环保”,根本站不住脚!而所谓的“陈化粮没人要”,更是个伪命题。

国家有完善的保底收购政策,只要符合标准,农民的玉米就不愁卖。所谓的“滞销”,很多时候只是商家为了营销制造的噱头罢了。

算清了这本账,我们才发现,烧掉的哪里是玉米,分明是沉甸甸的资源和心血啊!

比烧玉米更可怕的,是那个正在发出的“错误信号”

比烧玉米更可怕的,是那个正在发出的“错误信号”当我们算清了经济账和科学账,是否就算清了全部账单?不,还有一笔更隐蔽、也更沉重的账——社会共识的账。这件事真正的危害,不在于烧掉了多少玉米,而在于它向社会传递了一个极其危险的信号。

什么信号?——“粮食,可以当柴烧。”这个信号,像一颗投入平静湖面的石子,一个视频,一次点击,一声赞叹。信号,就这样发出去了。悄无声息,却如洪水猛兽。它告诉所有人:粮食,没那么珍贵;浪费,没那么严重。

这可能会冲淡、甚至瓦解我们全社会好不容易建立起来的“爱惜粮食”的共识!这种共识,是我们这个民族历经千年风雨沉淀下来的文化基因,是我们的根。

想想看,如果今天我们能接受烤肉店烧玉米这绝非危言耸听!这就是“信号传导效应”的可怕之处。它会让模糊的边界彻底消失,让坚守的原则变得可笑。所以,专家们才如此警惕。

他们不是反对创新,也不是不通人情。他们是在守护一道防线,一道守护社会价值观的防线。南京财经大学钱龙教授的观点,提供了处理这类问题的智慧。他提出了“优先序”理论:粮食的使用,要遵从“食用优先、饲用次之、工业能源再次之”的原则。

更重要的是,他提出了“边界思维”。智慧不是一把刀,非黑即白;智慧是一把尺,能量出边界。在特定情况下,小范围地处理一些确实无法食用的残次玉米,有其合理性,不应“一棒子打死”。

但绝不能宣传,绝不能扩大化!必须划定清晰的边界,并严格控制其规模和影响。这才是理性的、负责任的态度。

国家粮食和物资储备局近日再次强调要“守住农民种粮卖得出底线”,也正是在用行动为这个社会兜底,守护着粮食安全最后的防线。

在丰裕时代,如何守护我们最珍贵的“贫”?

在丰裕时代,如何守护我们最珍贵的“贫”?从院士的惋惜,到老农的心疼,再到专家的“边界思维”,我们看到了一种超越利益的、根植于文化与土地的价值坚守。这,或许正是我们这个时代最需要的东西。

我们生活在一个物质日益丰裕的时代,我们似乎越来越“富”了,但也可能正在失去某种最珍贵的“贫”。那种对一粒米、一滴油都倍感珍惜的“贫乏感”;那种对土地、对劳动发自内心敬畏的“谦卑感”。

这些东西,看似“贫瘠”,实则是一个民族精神世界里最宝贵的财富。商业创新没有错,追求利润也无可厚非。但所有的创新和利润,都应该有一个更大的前提,那就是不能冲击社会公序良俗,不能瓦解我们的文化根基。

一个烤肉店,当然有权选择自己的燃料。但一个有社会责任感的企业家,在选择时,会不会多想一想这个行为可能带来的社会影响?一个消费者,当然有权追求新奇的口味。

但一个有文化自觉的公民,在消费时,会不会多问一问这份新奇背后是否藏着对价值的背叛?改变,正在发生。在舆论的关注下,涉事烤肉店已经下架了相关宣传视频,并表示积极配合整改。

这是一个积极的信号。它说明,我们社会的主流价值观,依然是清醒而坚定的。而《粮食安全保障法》的立法进程,更是在为这份“爱惜粮食”的共识,穿上最坚实的法律铠甲。

未来,类似的“价值冲突”只会越来越多。人工智能、基因编辑……每一次技术突破,都会带来新的伦理挑战。如何划定边界,如何守护共识,将是我们每个人都要面对的永恒课题。

归根结底,守护粮食,守护的不仅是14亿人的饭碗,更是我们这个民族的文化之根和心灵之魂。当我们的孩子,在明亮的教室里,再次朗声念出“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”时,我们希望他们听到的,不是遥远的传说,而是这个时代最坚定的回响。

结语

结语烧几粒玉米事小,但其传递的信号事大。它考验着我们,在物质丰裕的今天,是否还守得住那份对粮食的敬畏。

未来,类似的冲突会更多。划定行为的边界,守护社会的共识,将成为我们每个人的必修课。

下一次,当香气与粮香在你面前抉择时,你的答案,就是这个时代最好的注脚。