市场调整的信号,正越来越明显。但你要知道——真正的变化,可能还没开始。

现在的市场,只是漫长下行周期的开端。接下来的十年,或许会迎来结构性调整。

一、楼市的黄金一代:60后要理解未来的楼市,得先看清过去的赢家。

中国城市里,最具代表性的一代人,就是“60后”。他们出生于上世纪60年代初至70年代初,经历了改革开放、城市化、经济腾飞,也享受了房地产的全部红利。

以1960年出生的人为例:2005年,他们正好45岁。那一年,也是中国房地产起飞的起点。

那一代人事业稳定、收入高峰、家庭刚需强。他们是最早的买房主力。

于是,他们成了城市财富的真正掌控者——有人一人名下五六套房,有人为了孩子提前囤房。可以说,过去二十年最丰厚的财富分配,几乎都落在了他们手里。

二、时间在反转:房产开始“回流”但时间不会眷顾任何一代人。2020年之后,60后陆续步入退休期。

按照平均寿命计算,未来十年,这批人将逐渐进入生命的下半程。而这意味着——他们手里那批房子,终将重新流入市场。

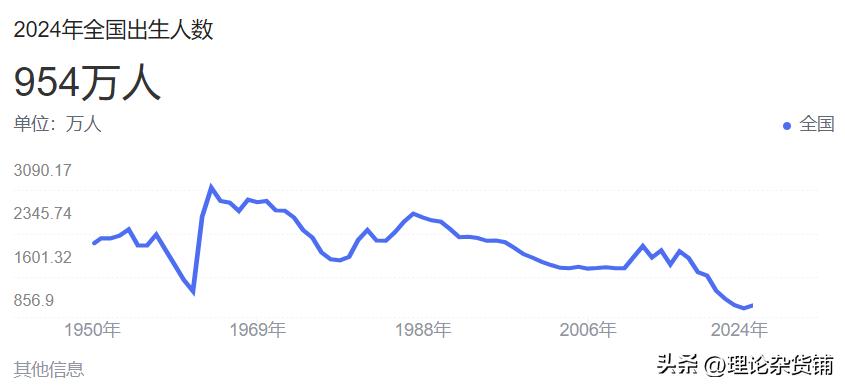

更关键的是,从1963年起,中国出现过一次持续十年的出生高峰。那正是这一代人。他们人数庞大、资产集中,是当下城市房产的最大持有群体。

当这部分房产在未来十年内被动释放——市场将迎来一波史无前例的“遗产房潮”。

三、接盘的人,越来越少问题来了:谁来接盘?

十年后,中国60岁以上人口将占全国三分之一。而刚需人群的比例,却越来越低。

年轻人面对高房价、低收入,结婚率、生育率双降。他们对“买房”这件事,信仰早已不如父辈。

当买的人越来越少,卖的人越来越多——市场供需关系可能面临新一轮再平衡。

房源堆积、成交低迷,价格下行将成为长期趋势。到那时,不是没人卖,而是没人买。

四、“超跌”可能是未来十年的关键词现在的下跌,还只是“理性调整”。而当老龄房产潮与需求萎缩叠加时,价格的回调将不再是“线性”的。

那将是一种“系统性下行”——部分区域可能出现阶段性波动。也就是说:部分区域价格可能出现超预期波动,买卖双方观望情绪加重。鹤岗、通化的房子成了“白菜价”。(东北一些城市的变化,或许是全国趋势的早期样本。)这些看似个别现象,其实正是未来趋势的缩影。

五、托底空间有限,市场更多依靠自身修复。这是人口结构变化带来的必然结果。空置房越来越多,老旧房产难以转手,二手房市场像洪水口一样拥挤。

调控可以托底,但无法逆转。市场的力量,远比行政更顽强。

有人调侃:“如果真有人能想出办法拯救二手房市场,诺贝尔奖得新设一个‘钢筋水泥奖’,我愿亲自颁。”——这话虽是玩笑,却刺中了现实。

六、“不会跌”的安全角落在哪?一开始他们说,全国不会跌。后来变成,一线不会跌。再后来,一线核心区不会跌。接着,一线核心区的核心小区不会跌。最后,只剩下——一线核心区核心小区核心三居室不会跌。

到后来,一线核心区核心小区核心三居室卧室不会跌,

这不是笑话,而是一种真实的心理。每一次市场调整,都会有人试图寻找一个“不会跌”的安全角落。但现实告诉我们:市场从不看“信仰”,只看“供需”。

七、真正的挑战,是信念的重建房地产,曾是中国经济的发动机。但现在,它正在成为结构调整的阵痛源。

未来十年,不只是房价的调整,更是社会财富与代际信仰的重建。

过去二十年,大家靠房子实现阶层跃升;而未来二十年,我们要学会靠能力与结构去生存。

房子,从神坛回到地面。这,或许才是一个市场成熟的标志。