原创不易,请随手关注赞赏!

作者:毅品文团队毅叔,欢迎转发!

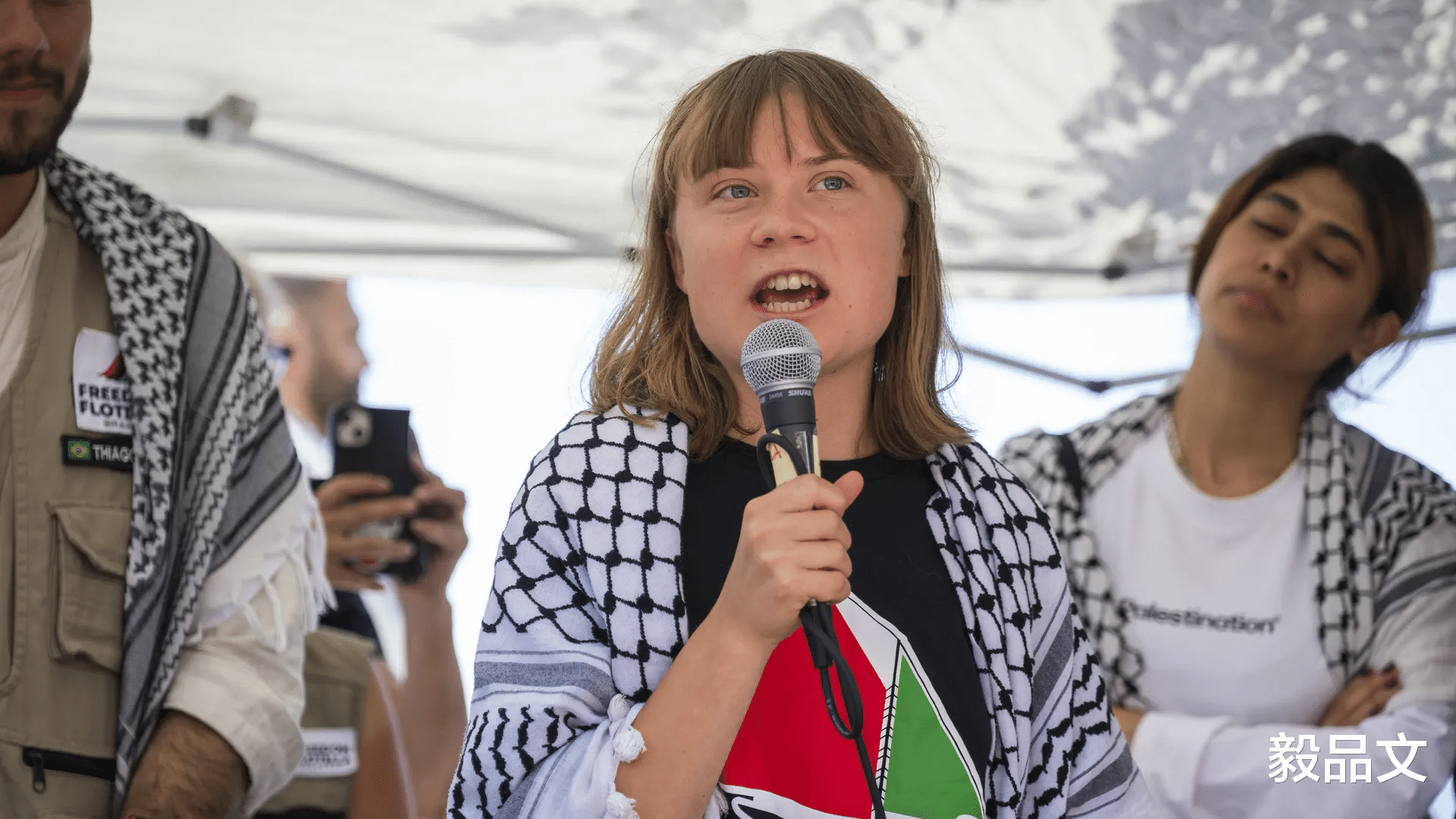

曾几何时,格蕾塔·通贝里(Greta Thunberg)是西方世界的“环保圣女”,是登上《时代》周刊封面的年度人物。她以一句“How dare you?”质问全球政要,眼神凌厉,姿态强硬。

人们爱她,恨她,赞美她,嘲讽她。但很少有人能想到,2025年10月的今天,这个22岁的女孩会以这样一种方式,再次成为全球焦点——不是在联合国气候大会的聚光灯下,而是在一间布满臭虫的以色列牢房里,被强迫亲吻她所抗议国家的国旗。

一、从偶像到“战利品”:暴力如何让光环褪色?

事件的经过,像一部情节失控的电影。

10月1日,一支由42艘船只组成的“全球坚韧船队”行驶在地中海国际水域。他们的目标很明确:冲破封锁,为加沙送去急需的药品、食物和希望。格蕾塔,这位昔日的气候活动家,就在船上。

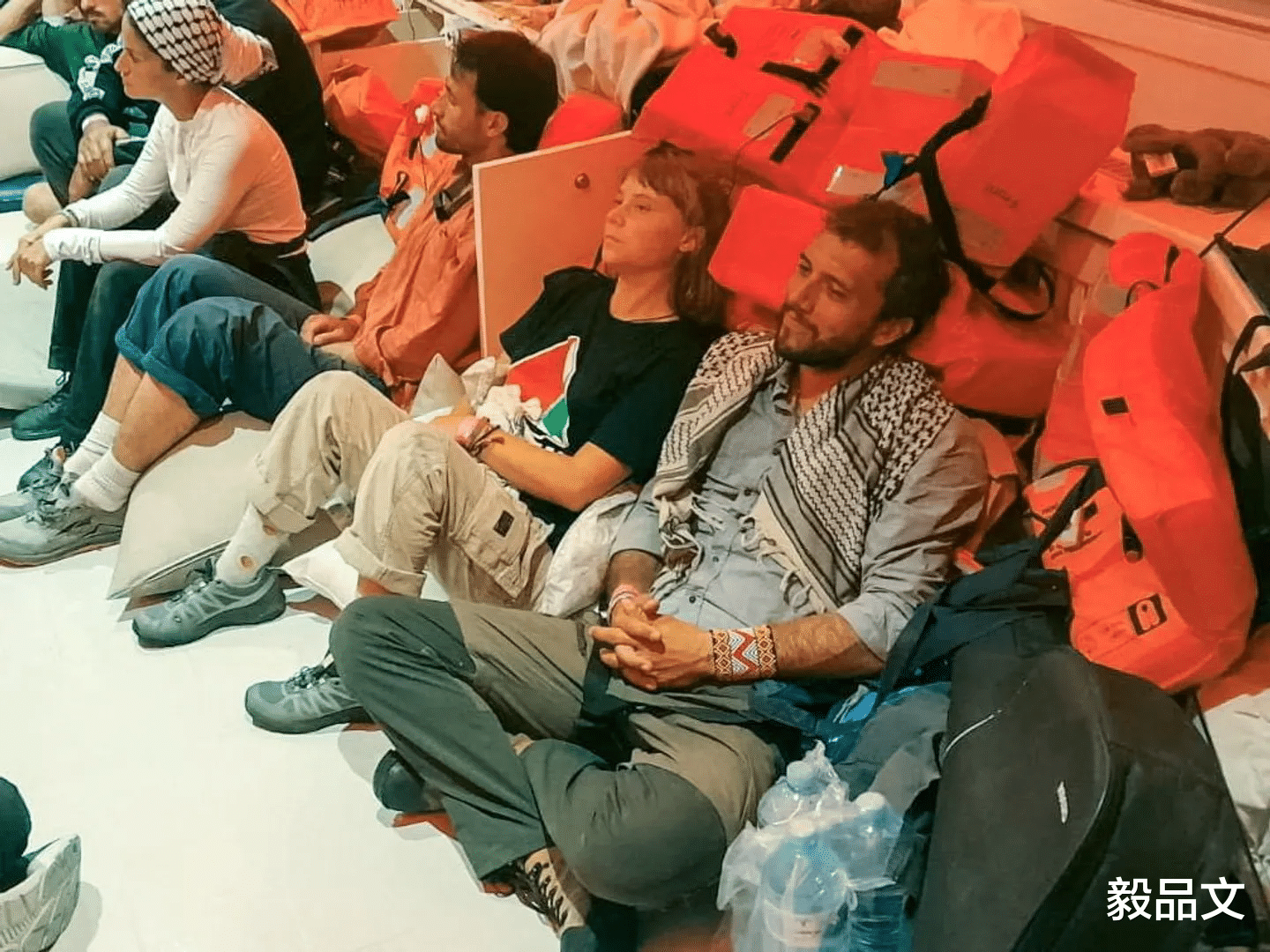

然而,他们没能抵达目的地。以色列海军的拦截,让这趟人道主义之旅戛然而止。格蕾塔和船上其余数百名来自各国的志愿者,一同被扣押。

接下来发生的事情,让“文明”这个词显得无比脆弱。

根据土耳其记者、美国志愿者等137名首批获释者带出的证词,我们得以拼凑出那地狱般的场景:

羞辱:士兵们当众拖拽格蕾塔的头发,对她拳打脚踢,强迫她像动物一样在地上爬行,只为亲吻以色列国旗。随后,她被一面巨大的以色列国旗包裹起来,“像战利品一样”被士兵们举着拍照。

虐待:在那间“布满臭虫”的牢房里,食物和水被严格限制。一些被拘者因极度干渴,甚至被迫饮用厕所水。塑料手铐一戴就是16个小时以上,直到嵌入皮肉。

现状:截至10月5日,格蕾TA仍然在押。瑞典外交官的探视确认了她健康状况的恶化——严重脱水、浑身皮疹。

当这些细节公之于众时,舆论的焦点瞬间转移了。过去那些关于她“环保表演”、“何不食肉糜”的争论,在“拖拽头发”和“喝厕所水”的残酷现实面前,显得那么苍白无力。

二、以色列的“罗生门”:一个唱红脸,一个唱白脸

面对全球媒体的质问,以色列官方的反应堪称一出精妙的“双簧”。

以色列外交部矢口否认,称所有虐待指控“纯属虚构”,并轻描淡写地表示,格蕾塔之所以滞留,是她自己“拒绝签署加速遣返文件”。言下之意,是她自找的。

然而,仅仅几小时后,以色列国家安全部长本-格维尔在视察监狱时,却对着镜头发表了截然相反的“骄傲宣言”:“我们就是要把这些人当恐怖分子对待,我为此感到自豪!”

一个唱红脸,一个唱白脸。一个对外粉饰太平,一个对内煽动强硬。这种矛盾的背后,是一种根深蒂固的傲慢——他们似乎坚信,无论自己做什么,世界最终都会无可奈何。

三、当她为巴勒斯坦发声:世界为何突然“冷静”了?

这次事件,像一面棱镜,折射出了西方社会根深蒂固的“双重标准”。

想当年,格蕾塔为气候变化振臂高呼,她被塑造成“人类的良心”,媒体光环加身,各国政要接见。她仿佛是那个指出皇帝没穿新衣的孩子,勇敢、纯洁、不容置疑。

而当她将目光投向加沙,为那里的人道主义灾难发声时,一切都变了。昔日的赞美变成了沉默、冷遇,甚至打压。那个曾经被高高捧起的“圣女”,瞬间成了“麻烦制造者”。

一位学者一针见血地指出:“西方需要的,是一个安全的、符合他们政治正确的环保符号,而不是一个真正敢于挑战权力、触及他们核心利益的活动家。”

格蕾塔的遭遇,让无数曾经嘲讽她的网民,态度发生了180度大转弯。一位网友的评论获得了高赞:“我以前觉得她很烦,但现在我佩服她的勇气。她是用自己的自由和身体,去践行自己的信念,而不是只在网上敲键盘。”

是啊,你可以不赞同她的立场,可以批评她的方式,但当一个22岁的年轻女性因和平抗议而遭受如此非人道的待遇时,这已经超越了政治分歧,触及了我们每个人心中关于“人权”和“正义”的底线。

结语

格蕾塔的被捕和受虐,让这场持续已久的人道危机,有了一个具体的、全世界都认识的面孔。一位获释的志愿者说:“这几天的经历,让我真正理解了加沙人民长年累月生活在何等的绝望之中。”

或许,这才是她这次行动最大的意义——用个体的苦难,去唤醒世界的麻木。

事件仍在发酵,土耳其已派专机接回本国公民,多国政府提出严正抗议,联合国也已介入。但我们都明白,真正的改变,道阻且长。

当聚光灯散去,当下一个热点来临,我们是否还会记得那个被拖拽头发的女孩?是否还会记得加沙人民的苦难?

这,才是对我们所有人良知的终极拷问。

评论列表