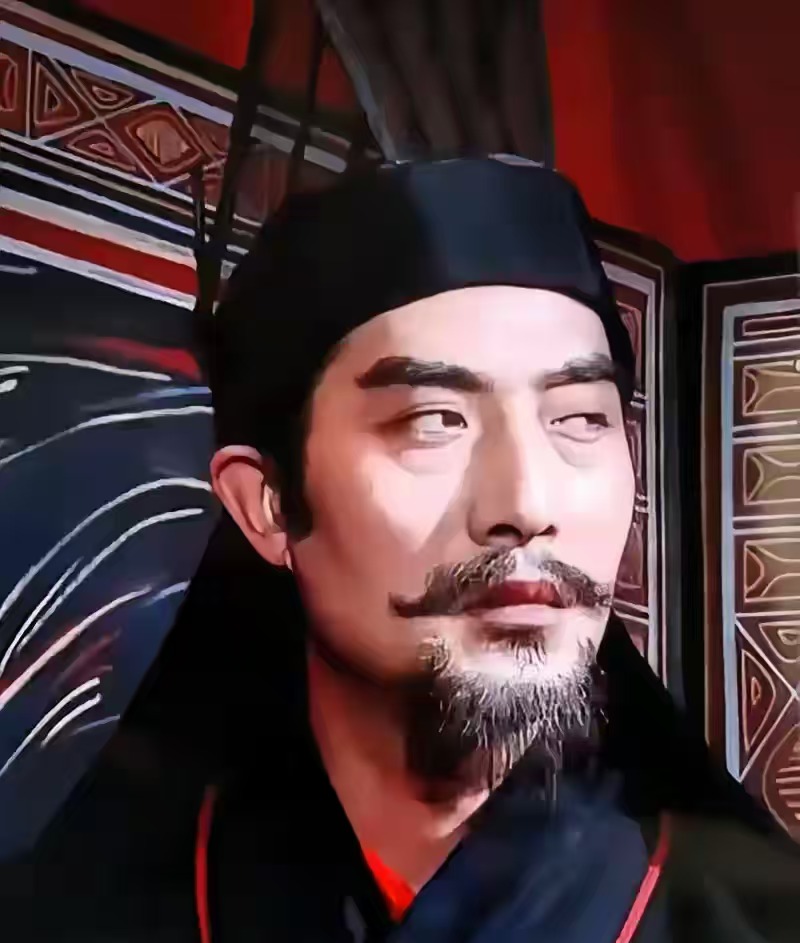

曹魏政权启动灭蜀作战计划前夕,执掌大权的相国司马昭家中来了一位特殊的访客,此人不是别人,正是此次灭蜀作战总指挥钟会的兄长钟毓。

钟毓见到司马昭后说的话也很不同寻常,他表示:自己的弟弟钟会,行为浮夸,且野心不小,不应托付大事。

面对钟毓的担忧,司马昭给出的回答是:如钟会真有叛乱的那一天,钟毓一家可不受牵连。

事实上,钟毓并不是第一个出来反对钟会担任伐蜀主帅的人。

决定启动灭蜀作战前,就有人提出钟会不能当主帅,理由是曹魏政权的传统是领兵在外的将帅都得留儿子为人质,而钟会没有儿子,这样的人是不能统领帝国一半兵力进行大规模军事行动的。

但这些建议,司马昭都没听。

司马昭坚持启用钟会有一明一暗两方面原因,明面上的原因很简单,在以河内司马氏为核心的世家大族统治集团中,钟会是少数强烈支持司马昭发动灭蜀之战的高级官员。

至于背地里的原因则比较复杂,司马氏通过拉拢曹魏朝堂之上的大多数世家大族,虽然成为了曹魏政权的实际掌权者,但这也强化了权力只在世族小圈子里流通的格局,司马昭要启动灭蜀之战,总指挥必定是世族小圈子里的人,而世家大族本就政治威望巨大,如果再建立了灭蜀这样的功勋,难保其影响力不威胁到得国不正的司马家,所以这个统帅的选择就显得格外重要。

正如钟毓所说的那样,钟会行为浮亏,也很有野心。

在权力斗争中,过早暴露出野心,恰恰是对权力,对政治的理解不够深刻的表现,或许,司马昭从一开始就是要找一个有小聪明,无大智慧的世族子弟作为统帅,只有这样,他才能把灭蜀之战的功劳转化为巩固自己权力的基石。

司马昭、钟毓,都出身于当时的顶级世族,所以他们最了解世族子弟的弱点,事实证明,这两人都没有看错。

意外之战前文提到,司马昭发动灭蜀之战这件事,在当时的曹魏朝堂,获得的支持并不多,因为蜀道崎岖难行,魏蜀两国在之前三十年的边境拉扯基本证明了“谁进攻谁就是自讨苦吃”的道理,劳师远征的不确定性太大。

但司马昭却管不了这么多了,因为他太需要一场大胜了。

司马昭为何如此需要一场大胜呢?

因为三年前,他司马昭干了当街杀皇帝这样“前无古人”、“惊天动地”的大事。

为了弥补当街杀皇帝带来的极端恶劣的政治影响,司马昭需要一次大胜来装点他的功劳簿,为此,他必须发动灭蜀之战。

由于前景高度不确定,多数权力中心的世族子弟都不想淌这趟浑水,但自高平陵之变后就十分想“进步”的钟会却强烈支持司马昭的灭蜀提案,并亲自拿出蜀地地图证明灭蜀计划的可行性。

司马氏掌权后,曹魏政权进入了世家大族政治模式,世家子弟们虽然把持了国家权力,但既然是“举孝廉”入仕,大多数还是要标榜一下自己的“德行”的。

作为天下世族话事人的司马昭,他的篡位之路,本应走“有德之人得天下”的传统路线,但天有不测风云,曹髦的突然硬刚,让措手不及的司马昭搞出了当街杀皇帝的“历史名场面”。

“当街杀皇帝”事件对于司马家的名声影响巨大,司马昭日后的篡位模式,恐怕很难再走“有德之人,天命所归”的传统路线了。

司马昭必须换一种路线,新路线下,司马昭得干两件事,第一是建立大功业,第二是给支持自己的人大好处。

司马昭急需大功业,所以必须发动灭蜀之战,而他又急需证明自己会给支持自己的人大好处,所以钟会公开支持他的灭蜀计划时,出于政治利益考量的司马昭也应该给钟会巨大的权力。

就这样,司马昭急匆匆地启动了灭蜀计划,而钟会也顺利成为了此次作战计划的最高统帅。

草根搏命钟会,是曹操时期名臣钟繇幼子,出身顶级门阀又以聪慧著称的钟会仕途十分顺利,尤其在高平陵之变后,因为站队司马家,钟会成为了司马师、司马昭兄弟的核心决策层,曾被司马昭比作汉之张良。

成为灭蜀之战主帅的那一年,钟会38岁,是妥妥的政治明星。

钟会敢于接下灭蜀之战这个“烫手的山芋”,一方面是如他兄长所言,是“野心”使然,但另一方面,钟会也有自己的计划。

彼时蜀汉政权内派系斗争同样严重,姜维的兵权被削弱,汉中地区防务空虚,此时曹魏出兵,是可以讨到一些便宜的。

另外,经过30年的对峙,曹魏的体量优势不断发挥作用,魏国巨大的经济优势给了它收买蜀汉官员的底气。

基于以上两点,钟会认为出兵伐蜀至少不会完全无功而返。

事实也正如钟会所言,魏军分三路出击,内斗严重的蜀军仓促迎战,姜维四处转战,尽显狼狈,最终,汉中多地被钟会率领的魏军拿下,姜维只能收拢败军退守剑阁天险。

魏军拿下汉中大部,姜维守住剑阁天险,在正常情况下,这场战争进行到这一步就该结束了,因为这是符合大多数人利益的平衡点。

钟会出兵有所斩获,司马昭的功劳簿也可以加上一笔,事情进行到这一步,司马昭和钟会都能攒下一定的政治资本,但历史不会按照任何人设定好的剧本走。

一个出身寒门的搅局者,赌上了自己的身家性命,让这场世族游戏出现了巨大变数。

作为伐蜀大军西路军统帅的邓艾,在主帅钟会已被姜维挡在剑阁天险,不能再前进一步的情况下,毅然选择偷渡阴平小路,直扑蜀汉腹地。

这本是一场必死之局,因为就算偷渡阴平成功,凭借邓艾手上那几千后勤断绝,没有援军的孤军,几乎是不可能在四面皆敌的情况下生存的。

但历史就是这般有趣,蜀地的地方势力“苦蜀汉政权久矣”,邓艾的几千魏军赶到,蜀地豪强立刻“喜迎王师”,在蜀地地方势力的不断加入下,打到成都的邓艾军已竟然奇迹般地从几千增加到几万。

围城之中的刘禅之所以选择听从谯周“投降派”的意见,就是因为此时蜀地地方势力已经完成了用脚投票,如果刘禅体面,就让他体面,如果刘禅不体面,他们就要帮助刘禅体面了。

邓艾孤注一掷的军事冒险,固然创造了战争史上的奇迹,但是对于世家子弟钟会来说,之前预设好的那个大家都能接受的大团圆的结局可就不存在了,他得重新评估一下自己的处境了。

如果只是拿下汉中,他钟会与司马昭还能继续当政治盟友,但如果不满40岁的他成功灭了蜀,这造成了连锁反应可就要复杂得多了,同样出身世家,又有灭蜀大功作为政治资本的他,可就是司马昭的潜在竞争对手了。

权力之毒钟会是曹魏集团开国元老钟繇之子,在世族圈子也以聪慧著称,他应该能看清此时的权力格局,如果灭蜀之功被记在自己头上,他与司马昭的关系就尴尬了,他如果真心想自救,就应该想方设法将这份功劳推掉,而此时理由是现成的,邓艾偷渡阴平灭蜀不在他这个总指挥的作战计划之列,只要把这份功劳归到邓艾头上,他钟会就解套了,不但解套了,以后还多了邓艾这个军中盟友。

但权力这东西是效果最好的致幻剂,以聪慧著称的钟会,开始迷失自我了。

以上那个“退一步海阔天空”的办法固然大概率能保自己平安,但代价是接受此番出兵并未给自己带来直接的政治资本增幅的既定事实,这个结果,作为力主伐蜀第一人的钟会不甘心。

面对任何一个问题,都有进退两种解决方案,除了推掉功劳的后退方案,还有“搏一搏,单车变摩托”的前进方案,关于这一点,历史给了钟会一个看似是机会的陷阱。

蜀汉后主刘禅向邓艾投降后,在剑阁与魏军主力对峙的姜维,也率麾下4万蜀军主力向钟会投降。

此时的钟会,看了看手中的底牌:

魏军三路大军中,自己率领的10万主力军,和先前被收编的中路军诸葛绪的3万兵马此时都在钟会手中。

如今,又得到了前来投降的4万蜀军。

此时蜀地还勉强能对自己构成一定威胁的只剩下邓艾手中的3万兵马了,17万对3万,形势不是小好,是大好。

拥有如此优势的钟会,对于将邓艾的3万兵马一同收编的把握是比较大的,到时候20万兵马在手,坐拥蜀地和汉中,这景象,妥妥的高祖还定三秦定鼎天下的翻版,那可真是勃勃生机,万物竞发。

有如此底牌在手,他钟会凭什么还要去听从司马昭的调遣?

理论上讲,钟会的想法也有一定道理,但他忽略了一点:那所谓的20万大军,真的是他钟会的人马吗?

闹剧灭蜀之战胜利后,司马昭对邓艾和钟会进行了如下封赏:

邓艾,进封太尉,封邑二万户;钟会,进封司徒,封邑万户。

太尉和司徒同为三公,在最重要的官职品级上,司马昭给了钟会和邓艾同样的等级,封邑方面,直接发动偷渡阴平战役邓艾比行动总指挥钟会多了一万户。

面对这样的结果,不同的思路会有不同的结局:

如果钟会认为并未直接参与偷渡阴平之战,却获得了三公要职,他们他对于这样的封赏会非常满意,更重要的是,让邓艾在灭蜀之功的问题上压自己一头,他钟会对于司马昭的威胁就会变得不那么大,他的安全性会大幅提高。

但如果钟会认为自己作为顶级世家子弟,又是灭蜀作战行动的总指挥,得到的封赏却不如“泥腿子”邓艾,那么他会很不满意。

两种思路间,钟会选择了不满意,更尴尬的是,邓艾在进入成都后的一系列举动加重了钟会的不满意。

邓艾占领成都后,多次表示幸亏蜀中百姓遇上自己,要不然不会被保全的这么好,他还擅自封赏蜀地官员官职,并直接上表皇帝要按照惯例封主动投降的后主刘禅为扶风王。

这些都让曹魏政权的实际掌权者司马昭非常不满,当然了,有人认为邓艾就算再幼稚也不会犯如此低级的政治错误,以上罪证可能是钟会伪造的,毕竟钟繇钟会父子的书法造诣可是可以跟王羲之媲美的,伪造几封书信岂不是易如反掌。

钟会给邓艾按上了个谋反的罪名,在上报司马昭后,就匆匆将其关押并收编了他的三万军队。

他的下一步计划就是率领手中的20万大军反戈一击,直取洛阳,成则得天下,不成,则入蜀,仍不失为刘备也。

而面对钟会所说的邓艾造反一事,司马昭是这样回应的:邓艾野心不小,我恐怕你自己对付他有些困难,我已经派贾充率1万军队支援你,我自己则率10万大军坐镇长安给你压阵。

司马昭的回复让钟会大惊失色,他立刻意识到自己骗不了司马昭,这位当初为了防止后方出事,同时带着皇帝和太后一同平定诸葛诞叛乱的相国,并没有完全信任他这位所谓“自己人”。

于是,他决定先下手为强,以太后遗诏为名,强迫随自己灭蜀的魏军和投降的蜀军一同反叛司马昭。

姜维建议钟会直接杀掉所有魏军高级军官,以自己蜀军军官来统领魏军,这个建议并未被钟会采纳,因为一旦这样做了,这支队伍到底是姓钟还是姓姜,这个问题可就微妙了。

钟会的想法大概率是让魏军和蜀军相互制衡,这样自己就可以“稳坐钓鱼台”,但现实从来不是只靠算计就能解决的。

被钟会裹挟着一同反叛的魏军将领密谋:说造反本是钟会一个人的野心使然,与我们何干?况且我们一家老小都在魏国,我们跟着钟会造反,家中老小必定受到牵连。

伐蜀的魏军大多不愿意跟着钟会一同谋反,于是开始秘密计划一同除掉钟会,当晚,魏军将领反叛,一举将钟会与姜维诛杀,这场所谓十拿九稳的叛乱,还未开始,便已经结束。

如果按照纸面实力进行推演,这次叛乱至少不该这么容易结束,钟会到底差在哪?

世族的病世族,是西汉初年文景之治宽松社会环境下崛起的一群豪强经过数次迭代的产物。

汉武帝的铁拳让豪强们意识到只有钱没有权是不行的,于是在武帝死后,豪强子弟顺着儒学这个阶梯不断向权力中心攀爬,待到西汉后期,已经成为了整个帝国最有活力的一个群体。

“圣人”皇帝王莽将天下搞乱后,豪族群体追随光武帝刘秀建立东汉政权,从此完成了与权力的更高级绑定。

此时,高级别豪族们的基本配置是:地方有大量土地和各种产业,掌握地方经济命脉,中央有自己家族子弟担任高级官员,这些家族有权、有钱、有人(大量佃户和家奴,甚至有私兵),豪族这个词汇已经不足以准确概括这一群体恐怖的能量了,由于这些家族能够将权力世代相传,人们习惯称之为“世家大族”。

世家大族子弟喜欢通过某种知识作为阶级壁垒,将其他人拒之门外,最典型的就是流行于汉末世族圈子的经学。

世家大族把持帝国的文官系统,他们之间的斗争同样残酷,但这些斗争基本上都是以上流社会的权力斗争形式存在的,他们只负责制定计划,至于血雨腥风的执行过程,是由“下人”去做的,他们这群世族是不屑去做的。

这样的行为模式会让世族群体有一个习惯:将权力的执行过程抽象化。

在钟会眼里,这群由他率领,或向他投降的20万军队,就理所应得地为他抛头颅洒热血,但事情哪有那样简单。

钟会叛乱失败的一个重要原因是魏军士兵家眷在洛阳,以家眷相威胁,让将士为自己卖命,是曹魏集团的一个传统,是被实践证明了的管用的方法,这些具体经验,只有在具体实践中才能被总结出来。

社会各阶层的运行逻辑是不一样的,如果想问鼎天下,就必须清楚所有这些规则。

钟家与司马家虽然都是顶级世族,但二者却有一个明显的不同:

司马懿领兵多年,在军中是有自己人的,这份军中的影响力再被司马师和司马昭继承,两代人数十年的积累构成了司马氏权力大厦的基座,没有多年经营的在军中的关系,司马氏的位置又岂能坐得安稳?

想干事,得有军队支持,这一点钟会是懂的,但他显然低估了军权获取的难度。

想让一支军队效忠于自己,靠的绝对不是证明所谓官职的一纸文案,而是多年生死与共积累的感情,除此之外,还得有利益拉拢和暴力威慑,想在军队中建立权力,是一个相当复杂的过程,没有十年以上的深度积累是做不到的。

钟会妄想通过一个司马昭赋予的统帅身份,以及那虚无缥缈的攻下洛阳高封重赏的承诺,就想让一支临时拼凑起来的军队为他抛头颅洒热血?

《教父》中有一句名言:用一分钟就能理解事物本质的人,与一辈子都无法理解事物本质的人,注定有不同的命运。

钟会在世族圈子里以聪明著称,但从他对权力的理解上看,他充其量有点小聪明,并无真正的大智慧。

虽然有众多因素影响,但人类社会最终还是要遵循“能力与资源相匹配”的均值回归原理。

当豪族们抗住了汉武帝的铁拳依旧向上生长时,就注定了下一个时代会由他们书写,而当所谓世族子弟变成了一群只知皓首穷经的“念经贵族”,他们的时代也将不可避免地走到尽头。